前回は、紙雑貨作家*あおのさんに画用紙を貼り合わせた羽根のボールオーナメントの作り方をご紹介いただきました。

3回目の今回は、ツリーに飾る『プレゼントボックスのオーナメント』の作り方を教えていただきます。

プレゼントボックスのオーナメント

【用意するもの】

厚紙(約10cm×約8cm)…1枚

ホイル折り紙(約9cm×約5cm)…1枚

(好みの絵柄の紙でもOK)

リボン(長さ約30cm)…1本

ひも(長さ約7cm)…1本

鉛筆

定規

はさみ

カッター

セロハンテープ

【作り方】

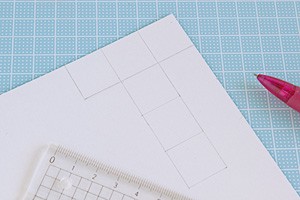

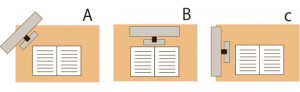

1.厚紙に正方形を6つ描く

厚紙の端に、下の写真のように縦横2cmの正方形を6つつなげて描く。

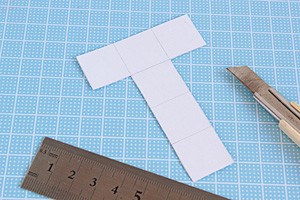

2.はさみで切る

ハサミで描いた正方形の周囲を切る。

折り目となる線に定規を当て、カッターで軽く切込みを入れて折りやすくする。

(※注意:カッターを使う作業は、必ず大人が行なってください)

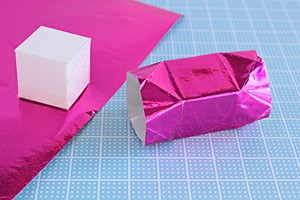

3.サイコロ状に組み立てる

切り込みを入れた線に沿って折り、サイコロ状に組み立ててセロハンテープでつなぎ目を留める。

4.ホイル折り紙を切る

ホイル折り紙を(3)が包める大きさ(約9cm×約5cm)に切る。

切ったホイル紙で(3)を下写真のようにくるりと包み、端を折りたたむ。

5.リボンをつける

(4)に十字にリボンを掛けて結ぶ。

6.リボンにひもをつける

リボンにひもを通してこま結びにしたら完成。

次回は、クリスマスツリーに飾る『雪の結晶のガーランド』の作り方を教えていただきます。

関連記事はこちら

毎週木曜にメルマガ発信中!

最新記事を毎週配信

ご登録はこちらから↓

![★クリスマス手作り「プレゼントボックスオーナメント」[2016/12/6]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/12/9fd00cfb8b28fe132fad611df23f9a55.jpg)

![外遊びが方向感覚の基礎を育てる[2016/12/8]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/12/3d418a2dfb86a626236a988d804a9e6b-426x510.jpg)

![「迷子」対策のために子どもと約束しておくことは?[2016/12/6]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/12/6e34901b0d27528a1e137d2bbce89e52-640x510.jpg)

![★クリスマス飾り手作り「羽根のボールオーナメント」[2016/12/2]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/12/c11cdcbfde60a4325340be3358a675d2.jpg)

![快腸レシピ「蓮根とキムチのチーズ焼き」[2016/12/2]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/12/4043bfdf5d825bcaf7c711e909787b5e-825x510.jpg)

![★クリスマス飾り手作り「簡単クリスマスツリー」[2016/12/1]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/12/378a2a99326c32a3e2f01bc7e9cf7c2c.jpg)

![★学校のトイレが使えない子が増えている?[2016/12/1]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/11/funa2016.12-1-640x510.jpg)

![きのかんち「まいぺーす入学準備マンガ」第15回[2016/11/30]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/11/907bc97d0645a3440a9f0f213435a11a.jpg)

![かわいい「クリスマス」のデコ弁当レシピ(後編)[2016/11/30]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/11/d4ae2539523264fee49b9d4c9eddba61-825x510.jpg)

![入学後は「やりたいことを相手に伝える力」が重要に[2016/11/28]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2012/11/1128_pixta_7748826_S-640x510.jpg)

![★親野智可等の「ママも小学1年生」第18回[2016/11/25]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2013/11/0a75d13697214090da12f20d91e2515f.jpg)

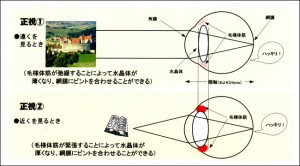

![★子どもの視力低下の兆候がわかる簡単チェック法[2016/11/25]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2013/10/1225_pixta_22842714_S.jpg)

![★子どもの目に優しい電気スタンドの置き方は?[2016/11/24]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2013/10/1224_pixta_12795537_S.jpg)

![★「教育資金の一括贈与」について知っておきたいこと[2016/11/24]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/11/2ae93f29b2bf1520b7d6d2d410738258.jpg)

![★子どもの「弱視」は6歳までに早期発見を![2016/11/22]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2013/10/1222_pixta_2615641_S.jpg)

![ひらがなの読み書きの練習を始めましょう[2016/11/21]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2013/04/1121_pixta_1310604_S-530x510.jpg)

![★「早く履いて」が子どもの悪い靴の履き方につながる?[2016/11/18]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2012/11/1118_pixta_10635315_S-426x510.jpg)

![免疫力アップ!「まいたけとパプリカのチーズサラダ」[2016/11/18]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/11/53156f5adbc3e4dbdf2cd249b299b639-825x510.jpg)

![★季節を問わず気をつけたい感染症[2016/11/17]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/11/1117.jpg)

![★ホリカンの「子育て歳時記マンガ」第2回[2016/11/16]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/11/30962f7a0cef28d4488dfe039a4f9611-825x510.jpg)

![★失敗を引きずる、周囲の言葉に傷ついた……こんなとき、どうする?[2016/11/17]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/11/b66f89cdedc4cd01b409c3a9d5f16b88.jpg)

![★くじけそうな子どもを励ますのは逆効果!?[2016/11/16]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/11/df43c0d599d1283dc90824c54c8ba6f9.jpg)

![★子どもの足にぴったり合う靴選びのチェックポイント[2016/11/15]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2012/10/1115_pixta_24083832_S.jpg)