何かに失敗したり、勉強や運動で悔しい思いをしても、めげずに、がんばって挑戦できる子になってほしいというのが親の思い。でも、一度失敗すると「もうやらない」と投げ出したり、メソメソして「できない」とくじけてしまう子もいます。

何かに失敗したり、勉強や運動で悔しい思いをしても、めげずに、がんばって挑戦できる子になってほしいというのが親の思い。でも、一度失敗すると「もうやらない」と投げ出したり、メソメソして「できない」とくじけてしまう子もいます。

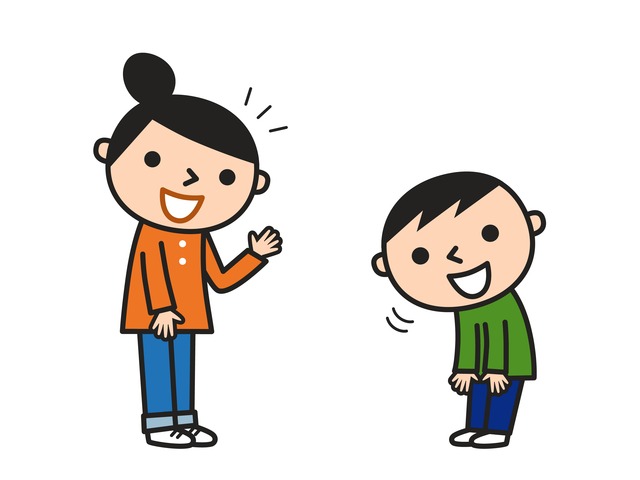

心が折れやすい子を強く育てるには、どうしたらよいでしょうか。心理学士であり、学童施設「アドラーこども学校」校長の中垣俊子さんにうかがいます。

●1年生は、まだ「できない自分」を受け入れられない

ちょっとしたことでくじけて、心が折れてしまう子を見ていると、親は歯がゆい思いをします。何事にもめげない強い子になってほしいのですが……。

中垣 「そもそも私たちの気持ちには波があって、いい調子のときもあれば、ちょっとへこたれている時期もあるわけで、心が折れることは誰にでもあると思います。小学校になると、子どもたちの間でいろいろなことがありますから、悔しい思いをすることも多くなります。

また、幼児期から小学校低学年にかけては、『できない自分』が受け入れられない、できないことでも『できる』と自分で思いこんで、堂々と言えてしまう時期でもあります。

だからできない自分という現実を突きつけられたとき、子どもによってはプライドが傷ついて、心が折れてしまうこともあるかもしれません。自分が何かを『できないこと』を受け入れるのは、実は、ちょっと『大人』でないと難しいことなんです。

大切なのは、心が折れてくじけないようにすることよりも、立ち直れるかどうか、もう一度やる気が出るかどうかということです。可能性や意欲が見えていればくじけにくくなるし、折れっぱなしになることはないと思います。

それにはお母さんの言葉が一番。これから子どもに対する『勇気づけの言葉がけ』を紹介していきます。

この『勇気づけの言葉』とは、勇ましい言葉をかけるのではなくて、例え失敗しても、うまくいかなくても、いつでもお母さんが自分のことを見ていて、認めてくれていると子どもが感じられる言葉のこと。

子どもにとって、お母さんの言葉というのはすごくパワーがあるんです。そのパワーを使って、子どもを安心させてあげてください。」

●結果だけに注目してほめると、くじけやすくなることも

言葉がけについては、くじけやすい子に対しては、あまり叱らずにほめて伸ばしたほうがいいのですか?

中垣 「くじけやすい子には、むしろほめることが逆効果な場合もあります。というのも、ほめるときは、だいたいうまくいったときが多いですね。すると子どもは、いつも100点を取ったり、かけっこで1等賞をとったりと、いい結果が出ないといけないのかなと思うことになりがちです。

かけっこで1等賞などというのは、自分の努力だけじゃなく、一緒に走るメンバーによって変わります。学年で一番早い子と同じ列になっちゃったら1等賞になるのは難しいですよね。テストで100点取るのも、毎回うっかりなしで100点を取るのは困難です。

人は、自分の理想と今の状態との間に距離があるほど劣等感が強くなります。劣等感をゼロにすることはできませんが、理想が程よい高さにあれば、頑張ろうと思えますが、あまり高すぎるとあきらめやすくなります。

結果を出すこと、それもよい結果でないとほめてもらえないとなると、なかなかよい結果が出せない自分はダメな子と思いこんで、何事にもあきらめやすくなってしまうことにもなりかねません。

でも、同じほめるのでも、『一生懸命頑張ったね』とか、『最後まであきらめずに走ったね』とか、努力した過程を認める褒め方だったら問題はありません。むしろ、たくさん褒めたり認めたりしてあげてください」

でも、よい成績のときは、うんとほめてもいいのでは?

中垣 「『100点取ったよ』とか『1番だったよ』というときに、『すごいね!』『えらい』と強くほめると100点や1番にこだわりやすくなります。それよりも『そう、うれしそうだね』と、子どもの気持ちに寄り添う反応を示せばいいと思います。いい結果が出たというだけで、子どもは十分勇気づけられていますから。

ふだんからほめられることに慣れていると、当初は物足りないかもしれませんが、いつも同じトーンでいることがポイントです。0点でも『残念だったね』『がっかりだね』、100点でも『うれしいね』と、親のトーンが変わらないと、点数にこだわらなくなります。

そして、0点で勉強しなかったとしても、特別何も言わない代わりに、ちゃんと勉強していた場合にはしっかり注目をして『お、今日はやってるね』などと言葉をかけるとよいでしょう」

とにかくほめていれば、子どももいい気分になると思っていましたが、そうではないのですね。気をつけたいと思います。

中垣さん、ありがとうございました。

次回も引き続き、心が折れやすい子への接し方をうかがっていきます。

関連記事はこちら

毎週木曜にメルマガ発信中!

ご登録はこちらから↓

![★心が折れやすい子のほめ方に要注意![2016/11/15]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/11/6dd1da2663c2d7fe521eb1fcee2a1241-640x510.jpg)

![「運筆」をたっぷり練習しましょう[2016/11/14]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2013/04/2212_img_01-650x510.jpg)

![★親野智可等の「ママも小学1年生」第17回[2016/11/11]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2013/11/d9fe60522cf7a6cc007981b4e3549a26.jpg)

![★現役先生がなわとびのコツを伝授![2016/11/11]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/11/nawatobi-top-502x510.jpg)

![★子どもにぴったりの靴サイズがわかる足計測シート[2016/11/10]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2012/10/1110_pixta_18694554_S.jpg)

![★1年生の授業時間って増えているの?[2016/11/10]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/11/ec459ceb7c9a2483b39f6f2383c3c3a3.jpg)

![★いじめ問題は、学校にどう相談すればいいの?[2016/11/9]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/11/7b767d0a13b1e83e9c912dab8a555c7f.jpg)

![きのかんち「まいぺーす入学準備マンガ」第14回[2016/11/9]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/11/bba2ec9daa1b142279bec70c94f36874.jpg)

![★子どもからクラスのいじめを相談されたらどうする?[2016/11/8]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/11/4576cba253d01b9b1b0dacbee3334d17.jpg)

![★サイズの合わない靴は、子どもの姿勢を悪くする?[2016/11/8]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2012/10/1108_pixta_14400313_S-423x510.jpg)

![鉛筆の正しい持ち方を身につけましょう[2016/11/7]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2013/04/2167_img_01-650x510.jpg)

![免疫力アップ!「エリンギ抹茶クリームポテトグラタン」[2016/11/04]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/10/14deddf62d906ac35e1b38d41a58f0e5-825x510.jpg)

![★子どもが「できない子」をいじめるのは大人のせい?[2016/11/2]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/11/570f2579f94d1a7e68a2e2a1729277bd.jpg)

![★インフルエンザの子どもの看病で大切なことは?[2016/11/2]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2012/11/1102_pixta_15563650_S.jpg)

![★インフルエンザになったら、何日ぐらい学校を休むべき?[2016/11/1]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2012/11/1101_pixta_18540567_S.jpg)

![★親野智可等の「ママも小学1年生」第16回[2016/10/28]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2013/10/102816_pixta_9407695_S.jpg)

![★やってみませんか? 親子で深呼吸[2016/10/28]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/10/f3583f0321e61469b05b39a9e554da7f-640x510.jpg)

![★「ジュニアNISA」のメリット・デメリットとは?[2016/10/27]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/10/20611fc41a713aeadf44a935e8f29e13.jpg)

![★子どもがインフルエンザにかかったら隔離したほうがいい?[2016/10/27]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2012/11/1027_pixta_12851909_S.jpg)

![★インフルエンザの受診・検査のベストなタイミングとは?[2016/10/26]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2012/11/1026_pixta_25435482_S.jpg)

![きのかんち「まいぺーす入学準備マンガ」第13回[2016/10/26]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/10/20277f4518be1fe855b47c4c1c018741.jpg)

![★生活の中ですぐできる! インフルエンザを予防する方法[2016/10/25]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2012/11/1025_pixta_12777664_S.jpg)

![★インフルエンザの予防接種を受ける時期は? 効果はある?[2016/10/24]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2012/11/1024_pixta_18849482_S.jpg)

![心因性の咳や肺炎など、長く続く咳には様々な原因が[2016/10/21]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2014/12/cfc48cbe472ad81c4e5e4fe65950813a.jpg)

![子どもの咳がなかなか止まらないのはどうして?[2016/10/20]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2014/12/1020_pixta_20688196_S-425x510.jpg)