●体を温める汁物で新年を元気にスタート!

年が明けて初めての連載記事になります。

本年もどうぞよろしくお願い致します!

新年最初の連載テーマは、冷え改善を目的とした

「寒さに負けない体をつくる汁物レシピ」。

寒さが厳しくなる新年を元気にスタートするために、

体を温める作用のある食材を使った汁物レシピをご紹介します。

今回ご紹介するレシピに使用していますカレー粉やにんにくは、血行を改善するといわれています。

さらに、小松菜にはビタミンEが多く含まれていて、そのビタミンEは血管を健康に保ち、血流をよくするといわれています。

ビタミンEはビタミンCと一緒に摂取するとより効果的といわれていますので、ビタミンCが豊富なトマトも一緒に入れてみました。

彩りもキレイで華やかになってると思うんやけど、ど、どう?(自信ないんか)

小松菜のカレークリームスープ

【材料】(2人分)

小松菜…3株

プチトマト…6個

薄力粉…大さじ3

コンソメ顆粒…小さじ2

カレー粉…小さじ1/2

バター…15g

牛乳…300ml

水…200ml

塩、こしょう、粗挽き黒こしょう…各適量

【作り方】

1.小松菜は1cm幅に切り、プチトマトは半分に切る。

鍋にバターを入れて火にかける。溶けたら小松菜を入れて炒め、しんなりしたら薄力粉を加えて炒める。

2.粉っぽさがなくなったら少しずつ水を加えて薄力粉を溶かし、ふつふつしたら牛乳、カレー粉を加えてとろみが出るまで煮る。

3.塩、こしょうで味を調え、器に盛ってから粗挽き黒こしょうを振る。

カレー粉の量は、お好みで。

この分量は、ほんのりカレー風味という感じなので、味をみて好みで増やしてもOKです。

たっきーママさんの他記事はこちら

こちらもあわせてどうぞ

毎週木曜にメルマガ発信中!

ご登録はこちらから↓

![冷え改善!「小松菜のカレークリームスープ」[2017/1/6]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2017/01/ef3d55e8b586200d111925904206a801-689x510.jpg)

![★「気をつけ」「休め」の姿勢が保てない子が増えている![2017/1/5]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/12/fed009ef11e200d4463a51e104417412.jpg)

![きのかんち「まいぺーす入学準備マンガ」第17回[2016/12/28]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/12/633f2f1c6712a2f7ec31ef726ccb0483.jpg)

![★冬休みのうちに、1年生の復習と苦手なものの克服を[2016/12/26]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/12/f141f9846237d03da45c6e0bf64412f0.jpg)

![入学までに机に向かう習慣づけを[2016/12/26]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2013/01/1226_pixta_3439682_S.jpg)

![★親野智可等の「ママも小学1年生」第20回[2016/12/22]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2013/12/c060df0505991ca772663b84cb5b50fa.jpg)

![小学校に入学するまでに身につけたいこと[2016/12/26]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/12/img_feature011.png)

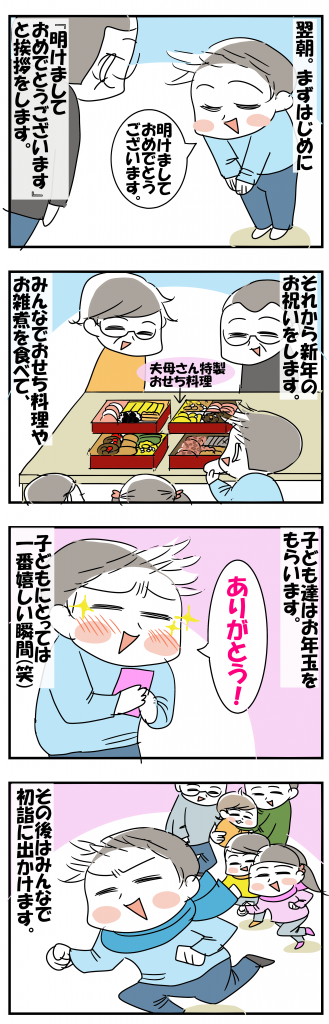

![★ホリカンの「子育て歳時記マンガ」第3回[2016/12/21]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/12/0b70b6a41e73124495b4554f9a9f699d-825x510.jpg)

![★金銭教育に! 「お年玉」の使い方・貯め方のコツ[2016/12/22]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/12/17984c8865812ceb20f844899c78da3e.jpg)

![★算数につまずいたら、放っておいてはいけない?[2016/12/21]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2013/06/1221_pixta_18103556_S.jpg)

![入学まであと3カ月! 年長ママのto doリスト[2016/12/20]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/12/1220.jpg)

![★子どもが「勉強嫌い」になる原因は大人にある?[2016/12/20]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2013/06/1220_pixta_14045858_S.jpg)

![★親から先生に宿題の内容のリクエストをしていいの?[2016/12/19]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2013/06/1219_pixta_22686426_S.jpg)

![快腸レシピ「えびと蓮根の和風みそアヒージョ」[2016/12/16]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/12/b87a8752420544d101a0d288326d24cf-825x510.jpg)

![★子どもの宿題は、ずっと横で見ていなくてもいい?[2016/12/16]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/12/1216_pixta_25395453_S.jpg)

![★小学生の家での勉強時間の目安はどれくらいがいい?[2016/12/15]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2013/06/1215_pixta_16978117_S.jpg)

![★子どもの宿題のやる気をアップさせる方法とは?[2016/12/14]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2013/06/1214_pixta_20991904_S.jpg)

![★清潔の意識や協調性……「掃除」で育つ大切なこと[2016/12/15]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/12/55de766ae6eed1e91a89a5cbe670e6db.jpg)

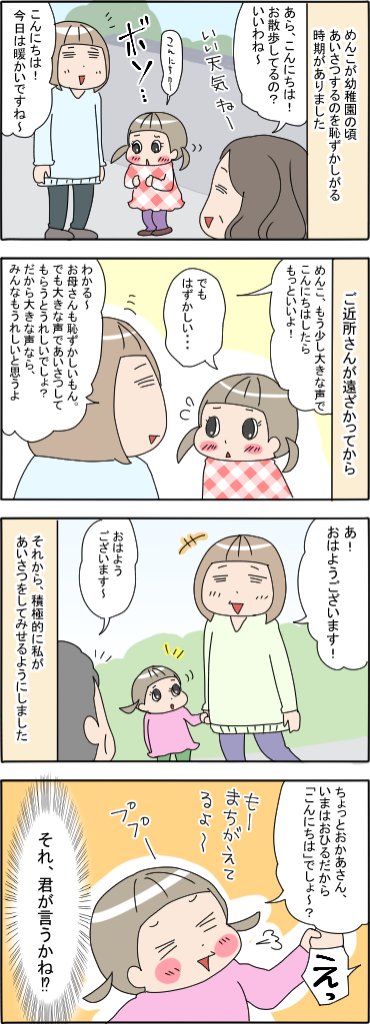

![きのかんち「まいぺーす入学準備マンガ」第16回[2016/12/14]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/12/fc89d32cf2f7602b15064b3368b438f1.jpg)

![★身長を伸ばすための「睡眠」のポイント[2016/12/13]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2013/09/1213_pixta_15505054_S1.jpg)

![★親野智可等の「ママも小学1年生」第19回[2016/12/9]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2013/12/120919_pixta_9450118_S.jpg)

![★身長を伸ばす食事の栄養はカルシウムだけじゃない?[2016/12/9]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2013/09/1209_pixta_25383328_S.jpg)

![★身長を伸ばす俗説のウソ・ホントを判定![2016/12/8]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2013/09/1208_pixta_1073092_S.jpg)

![★クリスマス飾り手作り「雪の結晶ガーランド」[2016/12/7]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/12/1c1f75e16208ed47a8b0755dd4877d68.jpg)