小学校入学後、子どもの行動に変化が表れ、誰に相談をしたらいいのか分からない…。そんなお悩みを抱えるママも多いのではないでしょうか? 小学校入学前から入学後に生じる育児の悩みについて、児童精神科医として臨床経験豊富な市田先生に伺う当連載。第3回では、「入学後、子どもが家で怒りっぽくなった」という読者の方からの相談に対して、親としてどのようなことができるのかを市田先生に伺います。

●怒りは子どものSOS? 親はどう対処したらいい?

「小学校に入学してから怒りっぽくなったようで、少し注意すると怒り、わめきちらかし、時には私を強く叩いたり…。これは反抗期? 成長に伴うようなものなのでしょうか。もしくは、環境で改善できるものなのでしょうか。冷静に対応しようと頭では思っていても、いざ日々怒りの感情をぶつけられると自身が疲弊していくのを感じ、思い悩んでいます」(小一男児母)

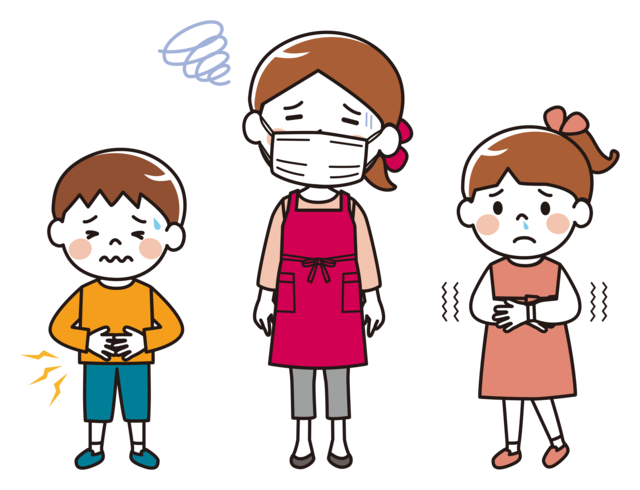

子どもに対する心配はもちろん、怒りをぶつけられるママのほうも消耗してしまいますよね…。どんな原因が考えられるのでしょうか?

「親は学校での子どもの様子を知らないので、帰宅早々に子どもからイライラをぶつけられて戸惑ってしまう気持ちはよくわかります。ですが、お子さんが家庭で怒りやすくなった時は、学校で頑張った結果、家で爆発してしまうケースが多いです。子どもは、感情をうまく伝える方法をまだ数多くは知らず、コミュニケーションスキルも大人のようには身についていないので、自分のSOSを怒りとして爆発させてしまいます」(市田先生)

SOSだとしたら、どのように対応するのがよいのでしょうか?

「まずは学校での様子を聞き取ってみるといいと思います。大人もそうですが、子どもも自分に都合の悪いことは話したくないと思ったり、原因が自分でもよくわかっていない時には、聞いても『わからない』、『忘れた』と返事をすることがあります。ただ、これは子どもがよく使う常套句なので、安心してください。話しやすいように大人が問いかけを工夫しましょう。

大人だとその日に起きたことを時系列で説明できますが、1年生にはまだそれは困難です。順序立てて説明するには大人の手助けが必要なので、様子を聞きたい時は『今日は友達と何をしたの?』『算数の授業でどんなことをやった?』など、できるだけ細かく具体的に質問するのがいいでしょう。それでも原因がわからない時は、担任の先生に面談や電話で日々の学校での様子を聞いてみるといいと思います」(同)

先生から「学校では心配な様子は見られませんよ」と言われたら、「実は家ではこんなことがあって、少し注意して様子を見て頂けますか?」とお願いしてみるといいそうです。

●小学生も大変? 学校教育のハードルの上昇

小学校では問題なく過ごしているのに、家で爆発してしまうのはなぜなのでしょうか?

「学校で問題なく過ごせてしまう子は、よく言えば内と外との使い分けができる社会性のある子です。ただ、このようなお子さんは自分が与えられた課題や役割をこなそうと、ずっと自分でストレスを引き取ってしまいがちです。ある意味、『ストレスのいれもの』のキャパシティが大きいと言えます。

今は小学校でかかる負荷が昔よりも大きくなっています。自主性を大切にしていく方向にシフトしていて、これはいいことでもあるのですが、集団生活での課題や役割に高い質を求めることにつながります。1クラス35〜40人いる中で、それぞれが適切に自己主張をし、お互いを受け入れ合うというのは、子どもにとってハードルが高く、心理的な負荷の大きなことです」(同)

子どもも学校生活では知らず知らずのうちに無理をしていて、そのストレスが鬱憤となり家で爆発させてしまうのですね…。それを理解したうえで、実際に暴言や暴力を受けた時にはどう対応するのがいいでしょうか?

「『暴れるのをやめなさい!』だと、我慢、つまり自分でストレスを引き取ることを教えるだけになってしまいます。もちろん、我慢を覚えるのは成長していく上でとても大切なことですが、学校でも我慢、家でも我慢だと、お子さんのストレスのいれものが溢れて、やり場がなくなってしまいます。そのため、『暴力をやめなさい』と言うよりは、『そのやり方は不適切だから、こういう風にしたほうがいいよ』と教えてあげるといいと思います。

例えば、『叩かれると痛いから、お話ししよう』や、『ママが聞いたことに答えるだけでいいから教えて。嫌だったことも、お話しすれば暴力にならずに済むよ』、『イライラした時にはママだったらこうするよ』など、新しい対処の仕方を提案するようなものが好ましいです。どの声がけがその子の気持ちを落ち着かせるかは子どもごとに違うため、いろいろな声がけを試してみるといいでしょう」(同)

こうした一人一人のケアは学校では見きれないため、家で声がけしてフォローするのが大切だと市田先生は言います。

また、お子さんが怒りを爆発させて部屋にこもった際は、追いかけてしまうと火に油を注ぐことになってしまうので、少しの間そっとしておくのがいいとのこと。ママがイライラした時も同様に、少し距離を置き、落ち着いてから対話をするのがいいそうです。感情を表に出さずに押し込めてしまうよりも、適切な形で出せるようなサポートを家庭でしていけたらいいですね。

次回は落ち着きがないお子さん・整理整頓が苦手なお子さんに対しての親としてできることを、引き続き市田先生にお聞きします。

(取材・執筆:代 麻理子)