もうすぐ冬休み。お家にいる時間が増えるので、これを機に子どもに読書をさせたいと思っているママもいるのではないでしょうか。でも、夢中になって読める本を見つけるのはなかなか難しいもの。そこで今回は、子どもが夢中になる本の見つけ方・薦め方について、元小学校の教員であり、大学の客員准教授として活躍されている塩谷京子先生に教えていただきました。

●まずは「本を読むことって面白い!」と子どもに実感させよう

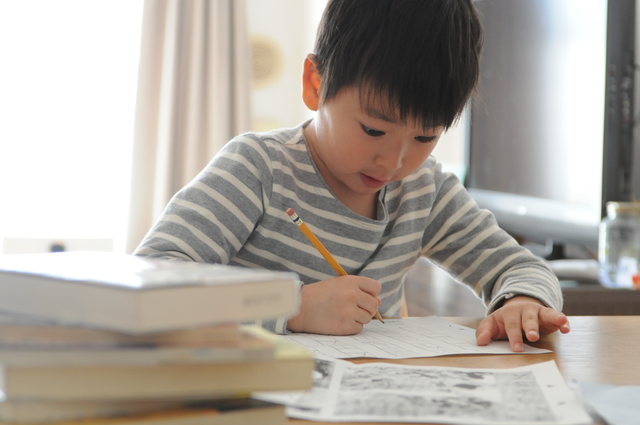

幼稚園や保育園の頃は、親が絵本を選んで子どもに与えるということがほとんどだと思います。小学校に入ると、図書の授業があったりして、学校の図書館で自分で本を借りてくるようになりますが、なかには借りてきて一度も読まずに返しているケースもあるようです。どうしたら、子どもが夢中になって読めるような本が見つかるのでしょうか。

「小1くらいになると、自分で読みたい本を探すことも楽しみのひとつです。でも、いざ本屋さんや図書館に行っても種類が多すぎて、何から手に取ったらいいのか分からない子も多いものです。そこで親のサポートとなるわけですが、ただやみくもに『この本、評判がいいから読んでみたら』と薦めても、子どもは進んで読もうとはしないかもしれません。まずは『本を読むことって面白い!』と子どもに実感してもらうこと、ここが何より重要です。

お母さん自身、昔読んで好きだった絵本や物語のシリーズは、大人になった今でもよく覚えていたりしませんか。子どもの頃に感じた『面白い』という感情は、大きくなっても記憶に残っているものです。本を読むことで、今まで知らなかったことを知ることができる、ワクワクドキドキする。そういった感情をいくつも重ねることで、『本って面白い』という実感が強まっていき、自ら読む本を探そうと思う動機になっていくのです」(塩谷先生)

●「読書」を単体で捉えず、興味があることに結びつけることが重要

では、子どもが「本って面白い」と実感できるような本選びをサポートするには、どうしたらいいでしょうか。塩谷先生いわく、次の3つの視点から考えるといいそうです。

1.興味関心があること

2.自分の体験につながること

3.表紙や挿絵が気に入ること

「子どもに読書をさせたい、何か本を薦めたいと思ったとき、『読書』をただ『本を読むこと』と単独で捉えてしまうママたちが多いようです。そうではなくて、子どもが興味を持っていることや体験したことと、読書を結びつけて考えてみましょう。

たとえば、宇宙に興味がある子には宇宙や星の図鑑、家でペットを飼っている子にはその動物が登場人物の物語など、興味関心や体験と直結しているものがいいですね。見たことがあるドラマやアニメ、映画の原作だって、体験に関わるひとつです。

また、水族館に行ってとても楽しかった、だからパンフレットをもらってきて、家で読んでいる。これだって立派な読書です。本は本だけ、と切り離してしまうと、子どもにとっては何も面白くないですし、読書がいつまでたってもどこか遠い存在になってしまいます。読書と興味関心のあることを繋げてあげることが何より大切です」(同)

それから、この年齢の子どもにとって、挿絵も本を選ぶ重要なポイントなのだとか。

「子どもたちは、イラストなど目から入ってくる情報にも敏感です。だからこそ、本屋さんや図書館に行って実際に本を手に取り、ページをめくることも重要になります。このとき、『ママはこの絵本が好き』『僕は、電車が出てくるからこの本がいい』というように、親子で気になった本を教え合うのもおすすめです。子どもにとってママは大好きな存在であり、興味がある対象。大好きな人が興味を持った本であれば、自分も気になるはずですよ」(同)

こうして、少しずつ本に対する興味を高めていくわけですね。最近は駅前にも移動図書館などがあったりするので、積極的に書店や図書館に子どもと立ち寄る機会を作ってみるといいですね。

●親子で本につながることを話題にしてみよう

また、あえて読書を薦めなくても、普段から親子で本につながる話題を意識して取り入れるのもひとつの方法なのだそう。

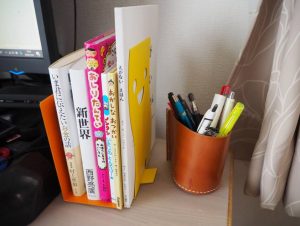

「おすすめなのは、家のリビングなどに『いま家族が読んでいる本』を並べたコーナーを作ることです。パパ、ママ、きょうだいが今どんな本を読んでいるのかがひと目で分かりますし、お互いに興味を持っていることがよく分かりますよね。自然に話題にものぼります」(同)

というわけで、早速わが家でも実行してみました。

パソコンの横のわずかなスペースですが、家族の目に止まりやすい場所に、それぞれが読んでいる本を置いてみました。子どもたちは、筆者(ママ)が読んでいる本に興味津々で、よく手にとって眺めています。

「本が日常の中にあると、書店などに行ったときに『この本、パパが読んでる本だね』とか『お姉ちゃんが読んでいる本と同じシリーズ本だよ』と、自然に視野が広がっていきます。あくまでもいきなり本を読ませようとするのではなく、1年生の冬休みは特に、興味があることから少しずつ本につなげていって、『本って面白いね!』と感じさせることを目指しましょう」(同)

こうして本に対する興味が湧いてくると、次は自分で本を探し出すのだそう。次回は、子どもが本に興味を持ち始めたときのサインと最適な本の薦め方について、引き続き塩谷先生に伺います。

(取材・執筆:水谷映美)

関連記事はこちら

毎週木曜にメルマガ発信中!

ご登録はこちらから↓