子どもの宿題として出される「日記」には明確な答えがないため、どうアドバイスしたらよいのか迷ってしまう人も多いのではないでしょうか。そこで、日記の宿題に対するママたちの悩みに対して、元小学校の教員であり大学の客員准教授として活躍されている塩谷京子先生に答えていただきます。今回は、後編です!

●お悩み4:「見聞きした事実は書けるのですが、自分の気持ちが加えられないようです。感情を盛り込んだ文章にする秘訣は何でしょうか?」

「事実と気持ちを文章内に同時に盛り込むことは、小1の子にとって大変難しいことです。まずは、日記の最後に自分の気持ちを書き足すことからはじめるといいでしょう。

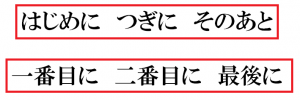

自分の気持ちを振り返るには、漫画のセリフなどで用いられる『フキダシ』の利用をおすすめします。たとえばカレー作りのお手伝いを日記に書く場合、各場面にフキダシを書いて、その中にそのとき思ったことを書き込んでもらいます。

『はじめに、にんじんと玉ねぎを切りました』という部分には(形が揃わなくて難しかった)、『次に、鍋で具材を炒めました』では(だんだんいい匂いがしてきた)といったように、フキダシがあると気持ちを思い出しやすいと思います。

そして、それらのフキダシに書かれたことを日記の最後にまとめて書く。この手順で進めれば、順序立てて書かれた、そして気持ちも盛り込んだ日記が完成します。慣れてくれば、フキダシを使わなくても一人で書けるようになりますよ」(同)

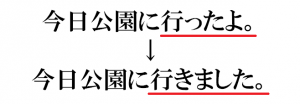

●お悩み5:「文章を書くとき、正しく助詞が使えていないようです。正しい文章が書けるようになるための工夫はありますか?」

「一度書き上げたものを、子ども自身に読み返させると良いです。声に出して読むと、助詞が間違っている部分は『あれ?』と気づくと思います。

また、『お』と『を』、『え』と『へ』、『わ』と『は』なども、書き言葉で間違えやすいポイント。親が間違いに気づいたとき、その都度指摘して直させるのもひとつですが、すべて書き終わってから子どもに読み直してもらい、チェックさせることもおすすめです。

もし子どもが間違いに気づかなければ、『”わ”と”は”って面倒だよね、でも書くときのルールだから直そうか』というように声がけをしてもいいと思いますよ」(同)

●お悩み6:「いきなり用紙に文章を書いていくので、読み直した後に間違いに気づき、修正するのが大変です。下書きはしたほうがいいでしょうか?」

「まだ文章がうまく浮かばない子の場合は、日記を書く前に、書きたい出来事について親子で十分に会話することをおすすめします。そこで子どもが話した言葉を親がメモしておき、そのメモを見ながら子ども自身が日記を書き始めるとスムーズです。そういった意味では、下書きは大切ですね。

けれども、だんだんと下書きなしで書き進められるようになっていきます。後で間違いに気づいて修正した結果、行がずれてしまったり、ひとマス空いてしまったりということもあるでしょう。でも、少しくらいの間違いや修正は気にしなくていいですよ。日記の宿題は定期的に出るはずなので、次回気をつけるチャンスになります。

ただし、夏休みの宿題や作文として提出する場合などは、下書きをしてから清書をするように心がけましょう」(同)

以上、前編と後編の2回に分けて、代表的な日記の宿題に対する悩みをピックアップし、塩谷先生にお答えいただきました。いずれの悩みも、親が子どもに高度な文章を書くことを求めすぎていることが原因なのかもしれませんね。今回お伝えした解決策を取り入れながら、ぜひ子どもが楽しく日記に取り組めるような声がけを意識してみてください。

なお、日記の宿題の意味や子どもへのアドバイスのコツに関しては、こちらの記事も参考にしてくださいね。

◆関連記事

(取材・執筆:水谷映美)