春からの小学校生活の心配事のひとつが、学校の授業にうまく適応できるかどうか。数字に苦手意識のある保護者の方は、「算数」についてハードルの高さを感じているかもしれません。前回に引き続き、今回も現役の小学校教員である遠藤裕美子先生に取材。小学校入学直後の算数の授業内容や、入学前にやっておきたいことについてお聞きしました。

●入学直後の算数の授業、何をするの?

前回は、小学校に入ったばかりの子どもたちが受ける国語の時間についてお聞きしました。今回は、算数の授業について教えてください。

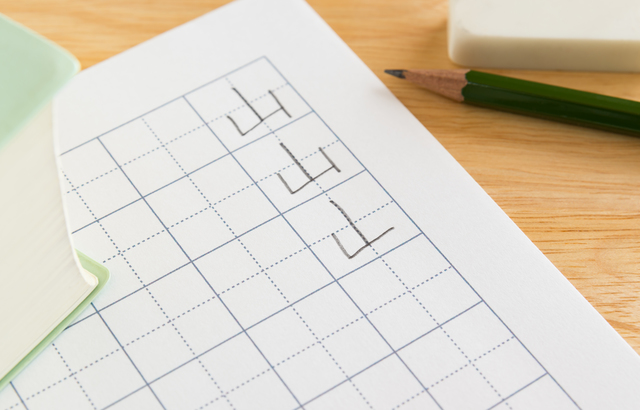

「算数の授業は、まず数の概念を学ぶところから始まります。数字の1は、『1』という文字であらわされ、『いち』と読み、うさぎなら『1羽』、○のような抽象物は『1つ』、ブロックなら『1個』といった量をあらわすのだということを、くりかえし学習します」(遠藤先生)

なんだか難しそうですね……とつぶやくと、遠藤先生は実際の教科書を見せてくれました。あれ? 意外と初めは楽しそうな絵でいっぱいなんですね。

「そうなんです。例えば、森の中に猿が1匹、ウサギが2羽、くまが3頭……というようにさまざまな動物が描かれているページがありますよね。これを見ながら、『何がいる?』『猿がいた!』『猿は何匹いるかな?』などと会話を展開して、数字に触れていくわけです。

その他、『1』という数字の書き方を練習する、おはじきをケースから1つ出してみる、ブロックをケースから1個出してみる、といったように、さまざまな角度から数を認識していきます」(同)

進み方は、1時間につき1~2数字程度。国語と同様、45分を1単位として、初めは12~13分ごと、5月ごろからは20分ごとに内容を変えて、授業を展開していくのだそうです。

「数字がわかったら、今度はものの量を比較しながら、数の概念を理解していきます。黄色いおはじきが4個、赤いおはじきが5個あったとき、小1の初めだとパッと見で量が判断できなかったりするんです。それを並べて数え、比較して、『数が5個だから、4個より多いんだな』と量の感覚を身に着けていきます。

同じころに習うのが、番号です。間違えやすいのは、『順序としての番号』と『数としての番号』の違い。『前から3人目』と『前から3人』は、混同する子どもが多いですね」(同)

大人からすると当たり前でも、数について1から学ぶのはとても大変そう。うまくフォローしてあげたいものです。

●「おやつを分けよう」で数の感覚を学ぶ

算数の勉強に役立つことで、就学前に家庭でできることはあるのでしょうか。

「国語と同様、前もって数字を覚えるといった予習は必要ありません。やはり、生活の中で算数の理解につながる経験をしておいてほしいなと思います。例えば、おやつを分けること。保護者の方やきょうだいと2人で、半分に割れるアイスを分ければ、『等分』を学ぶことができますよね」(同)

いちごやぶどうなど、粒で分けやすいものを複数人で同じ数ずつ分けるのも、数を学ぶ近道とのこと。「きっと一つひとつ数えながら分けてくれるので、最後に『いくつずつあった?』と聞いてみてください」(同)。

「日常生活では、量の感覚を学ぶこともできます。いちご狩りに行ったなら『私よりお父さんのほうが多く採った』、お風呂のあとの牛乳を『僕のほうがお母さんよりたくさん飲んだ』、紙飛行機を飛ばしたら『僕のほうがお兄ちゃんより遠くまで飛んだ』、おばあちゃんの家に遊びに行って『車でいつもより長い距離を移動した』といった具合です。

経験を通して数、かさ、距離などを感覚的に理解しておくと、学校で知識として整理する際の理解度、定着度が高まります。保護者の方も、一緒に数を数えたり、『多い・少ない』『長い・短い』『遠い・近い』などの言葉で物事を語りなおしたりしてあげるといいと思います」(同)

確かに、生活のなかに数があることを示していけば、算数の授業も身近なものと感じられそうですね。

●時間の感覚は、小学校生活全体の基礎にもなる

さらに、算数の勉強にも、なおかつ小学校生活にも欠かせないのが『時間の感覚』だといいます。

「そもそも、小学生の生活は何をするにも時間が決められています。時計の読み方は2年生の算数の授業でも習いますし、時間を指示する際は『長い針が○になったら……』という話し方をするので、前知識がなくても問題ありません。ただ、実生活での時間の“感覚”は身に着けておいてほしいんですね」(同)

例えば、給食の時間は20分間と決められていますが、自分が20分でどれくらいの量を食べられるのかを感覚的にわかっていないと、時間内に給食を食べ終われずに苦労することもあるとのこと。

「細かく管理する必要はもちろんありませんが、入学前から『1時間経ったね』『○時に出ようね』といった声掛けをなんとなくしておくといいですね。お子さんの体に時間の感覚が刻まれると思います」(同)

生活のなかに、授業内容を深く理解するための材料が、こんなにもあるとは驚きです。親自身が日々、数や量を意識することで、ちょっとした声掛けもできるようになるのかもしれません。そのほか、前回も触れたように、しっかりと鉛筆を握ったり椅子にまっすぐ座ったりできるよう、たくさん運動をして『勉強に向いた体づくり』も忘れずに行いたいですね。

最終回となる次回は、国語や算数の宿題に保護者がどう向き合えばいいかをお聞きします。

(取材・執筆:有馬ゆえ)

関連記事はこちら

毎週木曜にメルマガ発信中!

ご登録はこちらから↓