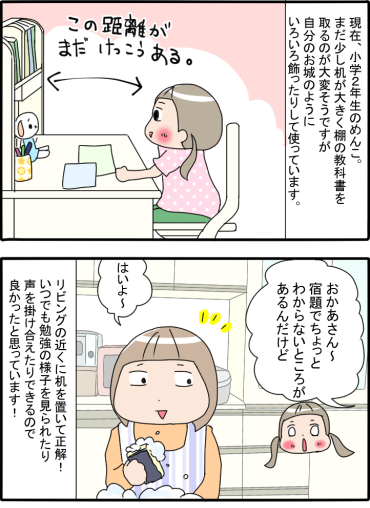

●秋から冬はイベント盛りだくさん!

こんにちは。

もう10月も後半にさしかかってきましたね。

これからハロウィーン、クリスマス、お正月、バレンタイン…と、イベント続きの季節ですね!

ハロウィーンは、私が子どもの頃にはまだ全然日本では浸透してなかったので、最近、電車に乗って仮装してる人を見るとまだギョッとしてしまいます。

USJに行く人たちの仮装は結構過激で、血が流れているメイクだったりするとこれは仮装なのか?マジなのか?と悩んでしまいます(マジやったらおおごとやわ)

さて、今月のテーマは「子どもの成長を助ける! 骨を丈夫にするレシピ」。

今回は、骨を丈夫にするカルシウム食材と骨の材料になるたんぱく質の食材を組み合わせた「肉団子とチンゲン菜のクリーム煮」をご紹介します。

豚肉には、たんぱく質のほか、疲労回復を助けるビタミンB1も豊富。

合わせたチンゲン菜には、骨を丈夫にするカルシウムやβ-カロテン、ビタミンC、Eや鉄分も含まれているので、美容にも良い食材。

さらに、クリームに牛乳を使っているので、カルシウムたっぷり。

お子さんの成長を助けるとともにお母さんの美容にも!

肉団子とチンゲン菜のクリーム煮

【材料】(2人分)

チンゲン菜…2株

牛乳…300ml

薄力粉…大さじ2

顆粒コンソメ…小さじ2

サラダ油、塩、こしょう…各適量

A

◎豚ひき肉…350g

◎玉ねぎ…1/2個

◎卵…1個

◎片栗粉…大さじ1

【作り方】

1.玉ねぎはみじん切りにする。ボウルにAを全て入れ、よくこねて一口大に丸める。熱湯でゆで、水気を切って引き上げておく。

2.チンゲン菜は3cm幅に切り、サラダ油を熱したフライパンで炒める。しんなりしたら薄力粉を振り入れて炒め、粉っぽさがなくなったら牛乳を数回に分けながら入れ、煮てのばす。

3.〈2〉にコンソメを加えて溶かし、塩、こしょうで味を調える。〈1〉を加えて混ぜながらとろみをつける。

肉団子は浮いてきたら中まで火が通ったということですので、浮いてきたものから引き上げてくださいね。

たっきーママさんの他記事はこちら

こちらもあわせてどうぞ

毎週木曜にメルマガ発信中!

ご登録はこちらから↓

![骨を丈夫に!「肉団子とチンゲン菜のクリーム煮」[2016/10/21]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/10/7e296bd930fb889aa5eeef83cfade1e5-825x510.jpg)

![★食器や献立、食育……どう変わった?「給食」タイム[2016/10/20]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/10/funayama10-2.jpg)

![子どもの長引く咳、原因は何?[2016/10/18]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/02/1018_pixta_18289382_S-640x510.jpg)

![朝、日中、夜……咳が出るのはどの時間帯?[2016/10/19]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/02/1019_pixta_18289376_S-640x510.jpg)

![★ホリカンの「子育て歳時記マンガ」第1回[2016/10/19]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/10/b6846ff611081caec53b038bd73cf550-825x510.jpg)

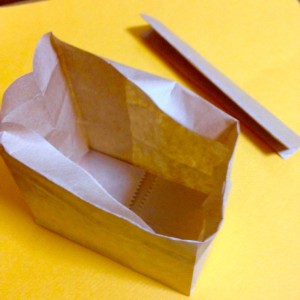

![子どもと手作り!ハロウィーンのお菓子のラッピング[2016/10/18]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/10/PH11-e1445327194422-825x510.jpg)

![子どもと手作り!ハロウィーンパーティーの飾り[2016/10/17]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/10/PH5-825x510.jpg)

![★親野智可等の「ママも小学1年生」第15回[2016/10/14]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2013/10/101415_pixta_3738166_S.jpg)

![「ハロウィーン」のデコ弁当レシピ《後編》[2016/10/14]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/10/e90d278ea5c922aad45c54529b864d63-825x510.jpg)

![バザー後の反省会の役立て方を達人がアドバイス![2016/10/13]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/10/1013__20623973_S.jpg)

![「ハロウィーン」のデコ弁当レシピ《前編》[2016/10/13]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/10/9bfb6bb2999eb58a04dc08c2248437c8-825x510.jpg)

![バザーでの困りごと、解決法を達人がアドバイス![2016/10/12]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/10/1012_pixta_2030977_S-640x510.jpg)

![きのかんち「まいぺーす入学準備マンガ」第12回[2016/10/12]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/10/58d5015e3dbd5f2b794ffd21a159a9fc.jpg)

![バザーの準備、スムーズに進める方法を達人がアドバイス![2016/10/11]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/10/1011_pixta_22569528_S-640x510.jpg)

![骨を丈夫に!「サバと小松菜の塩あんかけ」[2016/10/7]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/10/70e76590e90ff75c7342ab5eceaf68c2-825x510.jpg)

![入学後、ひとりで行動するために必要なこと[2016/10/7]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2013/10/1007_pixta_2317311_S.jpg)

![食事まわりや身支度の自立、どこまでできていますか?[2016/10/6]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2013/10/1006_pixta_15943066_S.jpg)

![子どもへのマナーの教え方って?[2016/10/5]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2013/10/1005_pixta_17546065_S.jpg)

![子どものマナー、どこまで教えたらいい?[2016/10/4]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2013/10/1003_pixta_19888178_S.jpg)

![食物アレルギーの子が入学前に受けるべき検査は?[2016/10/3]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/09/bdea3a9922a5d5a1a19b0bf93ce5cb3e-640x510.jpg)

![小学校の「入学説明会」では何をするの? 持ち物は?[2016/9/30]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2013/01/0930_pixta_22567633_S.jpg)

![アレルギー検査「食物経口負荷試験」って何? どこで受けられる?[2016/10/04]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/09/ca883c46d19187e1f0aacbd9a18ded13.jpg)

![★親野智可等の「ママも小学1年生」第14回[2016/9/30]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2013/09/7b4ebd1ecda602b3b7e731482d9e4297.jpg)

![「106万円の壁」とは? パートの給料で知っておきたいこと[2016/9/29]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/09/19847e1181538ddfc98dc17cd723b215.jpg)

![〈入学準備〉スクールバッグ・シューズ袋の作り方②[2016/9/28]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/09/939702a7e0355ac0313859a9a17ad77c-825x510.jpg)

![きのかんち「まいぺーす入学準備マンガ」第11回[2016/9/28]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/09/01b94009e61c4bec4ab915077feadd71.jpg)