新生活のリズムができ、気持ちに余裕が出てくる2学期。子どもが親の手を離れて行動することも多くなり、そろそろお留守番デビューさせてみようと考えている人もいるのでは? でもはじめてのお留守番は心配事も多いですよね。そこで今回は、全国で体験型安全教室などを行うステップ総合研究所・主任研究員の堤紘子さんに、子どもだけで留守番をさせる際に気をつけたいことを聞きました。

●親との約束が守れれば、留守番デビューのタイミング

そもそも、子どもに何歳くらいからお留守番をさせても良いという目安はありますか?

「人それぞれですので何歳から大丈夫と一概には言えませんが、『鍵をかける、来客や電話に応答しない、火を触らない』といった約束が守れるようになれば、お留守番の練習に入って良いと思います。

ただ、いきなり長時間のお留守番を体験させるのは不安なので、まずは新聞を取りに行く間、ゴミを捨てに行く間など、子どもの想像が及ぶ範囲での外出からはじめましょう。それができたら子どもが知っている近くのお店に買い物に行く時など、5分程度からお留守番をさせて、少しずつ時間を延ばして練習するといいですね。

大切なのは、『親がなぜ、どこに出かけているかを子どもが知っていて、親も時間までには必ず帰ってくる』というような親子の信頼関係を、細かいステップで築いて行くことです。子どもだけでお留守番する前に、お友だちのおうちで預かってもらい「よそのおうちでお留守番練習」をするのもよいでしょう。お互いの家で預かりあうことは、お留守番の仕方を学ぶ良いチャンスです」(堤さん)

●来客や電話には対応させないのが無難

お留守番では防犯面も気になりますが、具体的に、一人でお留守番をさせるときに気をつけたいのは、どういったことでしょうか?

「はじめてのお留守番の場合、来客や電話には一切応答させないのが無難だと思います。子ども一人では対応できないことも多いですし、保護者の不在をいいことに不審者が上がりこんでくる可能性も考えられます。必ず施錠して、誰が訪ねて来てもインターフォンに応答せず、ドアを開けないことを約束させましょう。

家の電話は留守電にしておきます。ナンバーディスプレイなら、子どもにもわかりやすいように『お母さん』などの名前で登録しておき、あらかじめ決められた相手以外の電話は出ないように教えましょう」(同)

はじめてのお留守番は、来客や電話に応答せず家の中で過ごすのが、一番簡単かつ教えやすい方法ですね。さらに、「子どもは普段なら思いつかないような事でも、親が不在の時にこそ思いつく事があります」と堤さん。親自身が「危ない事」をどれだけ具体的に想像できるか、それにどう対策しておくかも、親側ができる大切な準備と言えそうです。お留守番には、子どもの成長だけでなく、親の方にも満たすべき要件があるのですね。

●留守番中より、無人の家に入る瞬間がもっとも危険!

子どもが一人でお留守番するときにもっとも注意してほしいのは、実は家にいる時よりも、家に入る瞬間なのだとか。

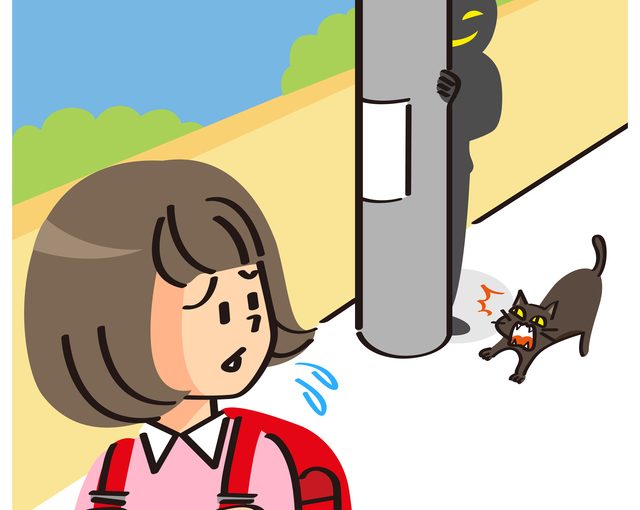

「学校から帰ってきた子どもが自分で鍵を開けて家に入る場合、保護者の不在が犯罪者に知られてしまうと一緒に押し入られる可能性があります。家の鍵を開けるときは、周りに誰かいないか注意深く確認する習慣をつけましょう。

よく家の前でランドセルを地面に降ろして鍵を取り出している子どもを見かけることがありますが、犯罪者に『子どもが一人で家に入りますよ』と示しているようなもので危険です。ランドセルに取り付ける専用のキーケースなどを使って、スムーズに鍵を取り出せるように練習しましょう。さらに、家に入る時は誰もいなくても『ただいま!』と大きな声をあげるよう教えておきましょう」(同)

侵入のリスクを減らすには、保護者の不在を外部からわかりにくくすることも大切なのだそう。家を留守にする際には、テレビや電気を付けっぱなしにしておいて、人がいる雰囲気を演出しておくといいそうですよ。

●留守番中の大地震、家具の転倒から身を守って

子ども一人のお留守番では、防犯面だけでなく、火事や地震などの防災面も心配です。

「まず、『大人がいないときに火を触らない』というのは、お留守番のルールとして必ず徹底してください。

また、地震はいつ起こるかわかりません。家具の転倒による負傷を回避するには、揺れ始めから8秒以内に、テーブルの下などの安全なところに身をおくようにと言われています。カタカタと揺れ始めたら様子を見ずに、すぐに行動することが大切です。子どもが一人でも身の安全を確保できるように、地震のときに身を置く場所を家の中でも確認し、日頃から練習しておきましょう。もちろん、あらかじめ家具などを固定しておくことも大切です。

お留守番に慣れないうちは、「今なにしてる? 困ったことはない?」と、外からこまめに連絡を入れてあげることも大切だそうです。頻繁にお留守番するなら、キッズケータイを持たせてやりとりできると便利ですね。家に帰ったら「留守番してくれてありがとう」と声をかけて、たくさん褒めてあげましょう。

(取材・執筆:宇都宮薫)

関連記事はこちら

★そろそろケータイを持たせた方がいい? どんなタイプを選べばいい?

毎週木曜にメルマガ発信中!

ご登録はこちらから↓