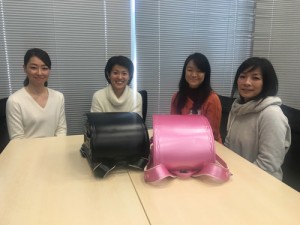

お子さんの小学校入学に向けて、「スクールバッグ」や「シューズ袋」(上履き袋)の準備をするご家庭もあるのではないでしょうか。

おうちにミシンのある方は、バックや袋を手作りしてみませんか?

お裁縫初心者のママに向けて簡単なソーイングレシピを提案している、『Hoppelfin -ほっぺるふぃん-』さんに、基本の「スクールバック」「シューズ袋」の作り方を教えていただきました!

●「キルティング1枚」「裏地無し」だから簡単!

Hoppelfin 「好みのキルティング1枚で作る、裏地無しのシンプルなデザインのスクールバッグとシューズ袋です。

スクールバッグは手さげタイプで、通学のサブバッグや習い事のレッスンバッグとしてもお使いいただけます。

シューズ袋は、持ち手用テープ1本を『Dかん』(Dの形の金具)に通して持つ一般的なデザインで、長くお使いいただけるよう大きめサイズです。

初心者の方にもわかりやすいレシピ(作り方)ですので、ぜひ気軽にチャレンジしてみてくださいね!」

作り方は、前編と後編に分けてお伝えします。

今回は、前編「生地の裁断~印つけ」です。

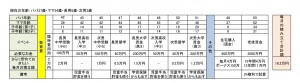

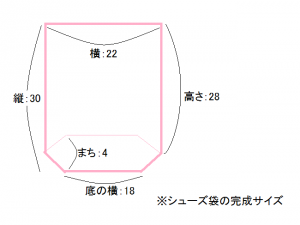

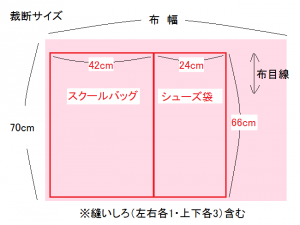

【完成サイズ】

・スクールバッグ:縦30cm×横40cm

・シューズ袋:縦30cm×横22cm(下図をご参照ください)

※シューズ袋のサイズは、お子さまの靴のサイズに合わせて調整してくだい。

※学校によって、サイズ、キャラターものはNG、指定の物など、決まりがある場合があります。学校説明会で配布される資料などで確認してください。

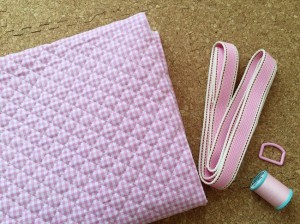

【材料】

・キルティング:70cm

・持ち手用テープ:2.5cm巾×1.2m

・Dかん:2.5cmのもの1個

・糸:60番

【作り方】

※画像をクリックすると、拡大して見ることができます。

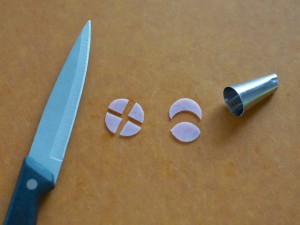

■〈1〉生地を裁断する

キルティング生地は、上の図の大きさに、布に直接線を引いてから裁断します。

図のサイズには、左右の縫いしろ各1cmと、上下の縫いしろ各3cmも含まれています。

スクールバッグ用の持ち手は、35cm×2本に切ります。

シューズ袋用の持ち手は、35cm×1本、8cm×1本に切ります。

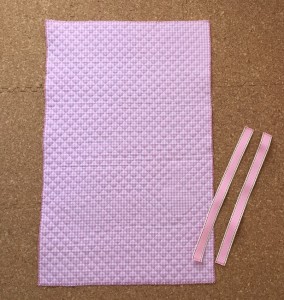

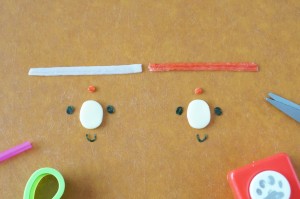

■〈2〉布端処理をする

↑スクールバッグ

↑シューズ袋

↑持ち手用テープ

ほつれ防止のため、カットした布の周囲と持ち手テープの両端に、ジグザグミシン(またはロックミシン)をかけます。

布端処理のジグザグミシンは、お使いのミシンの縫い目に「たちめかがり」があればそれを、なければジグザグの縫い目をご使用ください。

※見本画像では、わかりやすいように赤色の糸を使っています。

ジグザグミシンをかけ終ったら、縫い目や布全体にアイロンをかけて整えましょう。

ひとつの工程が終わるごとにアイロンをかけておくと、次の作業がしやすくなり、仕上がりもきれいになります。

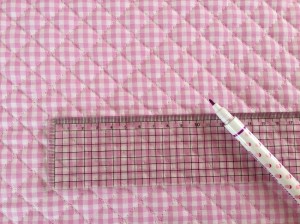

■〈3〉縫う位置に印をつける

縫う位置に、チャコペンで印をつけましょう。

「スクールバッグ」「シューズ袋」ともに、布を中表(布の表面を内側にして重ねている状態)に半分に折り、左右の布端から1cm内側に縫う線を引きます。

線を引くときに、上の画像のような方眼定規を使うと1cmや2cm等のラインが引きやすいです。

↑スクールバッグ

●印線を引かずに縫うコツ

Hoppelfin 「慣れると印線を引かなくても、まっすぐ縫えるようになります。

ちょっとしたコツをお伝えしますね。

コツは、布端をミシンに刻印されているガイドライン(ミシンの機種により、5ミリ間隔のマス目状のものなどがあります)の1cmの位置に合わせるようにして縫うことです。

お使いのミシンにガイドラインがついていなくても大丈夫。

例えば、布端から1cmの位置を縫うとき、布端がミシンの押さえのどの位置にくるかをチェックしておいて、いつもそこに合わせて縫うようにします。

家庭用ミシンの押さえの幅は広いので、縫いしろをあわせやすいです。

とはいえ、ミシンの針先ばかりに集中しすぎると、まっすぐ縫うのが余計に難しくなるので、一番のコツはリラックスかも!? がんばってください!

ミシンでキレイに仕上げるコツをもうひとつ伝授!

今回のようにキルティングを縫うときは、普通地のときよりミシンの縫い目を少し大きくします(設定が普段「2」なら「3」という感じ)。

縫い目が小さすぎるより、キレイに仕上がりますよ」

次回は、ミシンで縫う手順を詳しくお伝えします。

毎週木曜にメルマガ発信中!

ご登録はこちらから↓

ツイッターもやっています!

![〈入学準備〉スクールバッグ・シューズ袋の作り方①[2016/9/27]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/09/IMG_1-01.jpg)

![「就学時健康診断」では何をするの? 準備しておくことは?[2016/9/23]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2012/10/0923_pixta_20995512_S-270x510.jpg)

![小学校の「学校公開」では、この3つをチェック![2016/9/21]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2013/04/0921_pixta_8322888_S.jpg)

![小学校入学前、「学校公開」に行っておくメリットは?[2016/9/20]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2013/04/0920_pixta_19740775_S-640x510.jpg)

![★自転車やシートベルトの交通ルールをクエスチョン![2016/9/23]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/09/65caf2c3805ab9fd73c7582918f0874b.jpg)

![★親野智可等の「ママも小学1年生」第13回[2016/9/16]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2013/09/90e0c4a1260735c7eaa05a162de3b5e8.jpg)

![★親子でチャンレジ! 交通安全クイズ[2016/9/21]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/09/f9e379fee6c512980c0807123f55156d.jpg)

![バランス朝食「きのことなすのけんちん汁風スープ」[2016/9/16]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/09/8349caa098dc59255a9afbc0ab110429-825x510.jpg)

![★ゴルフボールで作ろう! 肩たたきハンド[2006/9/15]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/09/83b08631f7792d18ab752bd3b1f9032e-825x510.jpg)

![★紙コップで作ろう! めがねスタンド[2006/9/14]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/09/1c65c288d48b0ced495a917691ee4e7e-825x510.jpg)

![きのかんち「まいぺーす入学準備マンガ」第10回[2016/9/14]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/09/af96e8861d3e5b35af81bfb6dc5a5de8.jpg)

![★小学生の宿題・「作文」を上手に書く3つのコツ[2016/9/13]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/09/7fa720526d1992529237dcac449f9824.jpg)

![★「作文」の宿題で、書くことに困ったらどうする?[2016/9/12]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/09/3914dfb4aad69b5606befb13a8b1eef3.jpg)

![☆遠足の簡単デコ弁レシピ「ブタさんロールサンド」[2016/9/9]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/09/33f3d096cc825afb706dfc7d5d0d4c2b-825x510.jpg)

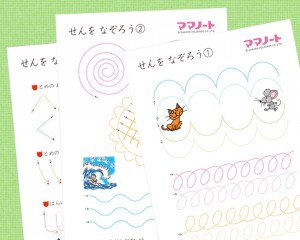

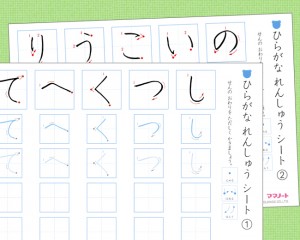

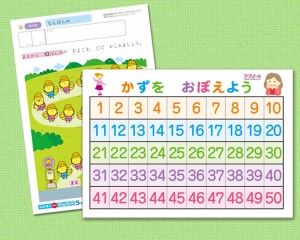

![☆無料プリント! 小学校「入学準備」ドリル・シート[2016/9/6]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/09/160209b97d90c8a32175242e79c01fbe-640x510.jpg)

![☆運動会の簡単デコ弁レシピ「くまさんの応援おにぎり」[2016/9/8]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/09/de572a3acf583cf7f35663b29caa32b0-825x510.jpg)

![☆バランス朝食「アスパラとトマトのミルクスープ」[2016/9/2]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/08/f81cedfaf7410a2f749ff88a4682bf8c-825x510.jpg)

![☆新しい環境になじみくいタイプの子、どうサポートする?[2016/8/29]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/10/0829_pixta_23084321_S.jpg)

![★親野智可等の「ママも小学1年生」第12回[2016/8/29]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2013/08/02dc0cf761b887987d02502dbb9a059c.jpg)

![☆入学までに、朝スッキリ目覚めるようになるには?[2016/8/26]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/10/0826_pixta_19037423_S-426x510.jpg)

![☆夏の時短レシピ「ミックスベジで簡単ミートローフ風」[2016/8/26]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2013/05/f71026dabd0239097972ceb1249ce24f-520x510.jpg)

![☆落ち着きがない子、学校で座っていられる?[2016/8/25]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/0825_pixta_19442542_S.jpg)

![★小学生の「習い事」にかけるお金のバランスの取り方[2016/8/25]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/08/00ad4d4a8cc5edbc70069116da665b77.jpg)