●片づけの悩みを一発解決する特効薬がある

「うちの子は片づけが苦手だ。何度言ってもできるようにならない」

「整理整頓ができないので物が溢れている」

「出せば出しっぱなし、使えば使いっぱなし。まったく困ったもんだ」

「と言うか、親の自分も片づけが苦手だ」

こういう悩みをよく聞きます。

でも、ご安心ください。

この問題には一発解決できる特効薬があります。

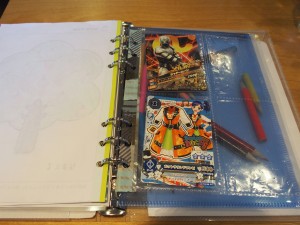

それは、ズバリ「片づけタイム」です。

●毎日○時○分から○分間片づけタイム

やり方は、まず、「毎日○時○分から○分間片づけタイム」とか「夕食後3分間、片づけタイム」などのように決めます。

その時刻になったら決まった音楽が流れるように、タイマーでセットしておくのもいいでしょう。

その間は家の人みんなが一斉に片づけをする、というようにするとさらに効果的です。

でも、無理なら、もちろん子どもだけの片づけタイムでもOKです。

片づけが苦手な子の場合は親子で一緒に片づけをしてもいいですし、そうでなければ子どもだけでやらせてもいいのです。

要は、その子の実状に合わせるということです。

●一日一回は片づけをする

この方法ならどんなに片づけが苦手な子でも、必ず一日に一回は片づけをすることになります。

これを毎日確実に続ければ、もう「片づけができない」と悩む必要はありません。

大事なのは、毎日確実に続けるということです。

そして、片づけたら必ずほめるということも実行してください。

私は教師だったときクラスでこれを実践していました。

毎日の帰りの会の最後に1分間の片づけタイムを取って、机の中を整理整頓させたのです。

毎日やっているときれいな状態が維持できるので、片づけで叱る必要はありませんでした。

片づけのことで叱っている親御さんはぜひ試してみてください。

親野先生の連載はこちら

関連記事はこちら

毎週木曜にメルマガ発信中!

ご登録はこちらから↓

![〈入学準備〉数の数え方も楽しくマスター![2017/1/27]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2013/04/0127_pixta_2422082_S.jpg)

![★親野智可等の「ママも小学1年生」第22回[2017/1/27]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2014/01/012722_pixta_19322724_S.jpg)

![〈入学準備〉おはじきを使った数遊びで、算数の基礎づくり[2017/1/26]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2013/04/0126_pixta_6235205_S.jpg)

![★知っておくとトクする! 確定申告で戻ってくるお金[2017/1/26]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2017/01/c7959c4f385e70416b4f4c01a226aec8-480x510.jpg)

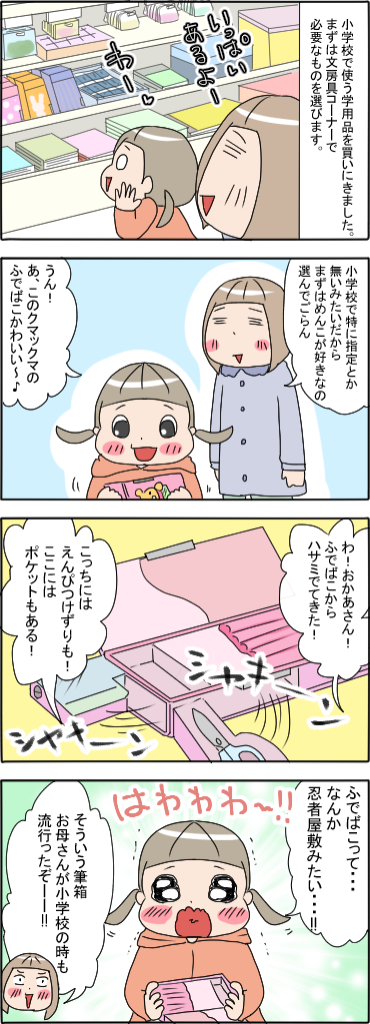

![きのかんち「まいぺーす入学準備マンガ」第19回[2017/1/25]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2017/01/080dbed277d52f22e0dea062ba55b0c9.jpg)

![〈入学準備〉まずは数字の勉強よりも“対応”を身につけよう[2017/1/24]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2013/04/0124_pixta_6820876_S-425x510.jpg)

![★幸運を呼ぶ! 節分の豆のまき方・恵方巻きの食べ方[2017/1/20]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2014/01/0120_pixta_12925662_S.jpg)

![冷え改善!「かぼちゃのミネストローネ風スープ」[2017/1/20]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2017/01/45bb16e1fdfa0049053fe28d73b07e85-689x510.jpg)

![★地域全体で考えたい、学校内の不審者対策[2017/1/19]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2017/01/34c09154fe30eafb4522f8ed21b4bb2a.jpg)

![★子どもの肥満を招いてしまう生活習慣とは?[2017/1/19]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2014/09/0119_pixta_3284943_S-425x510.jpg)

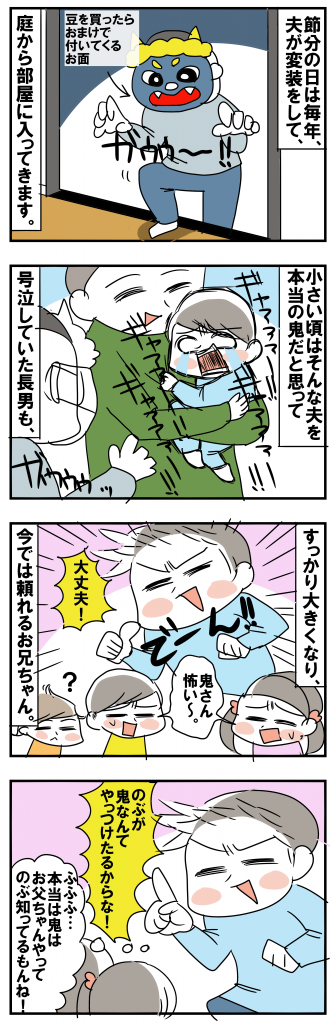

![★ホリカンの「子育て歳時記マンガ」第4回[2017/1/18]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2017/01/5ff29d7e078841997ba6237f594a5ad3-825x510.jpg)

![★もしかしてメタボ? 子どもの「腹部肥満」チェック法[2017/1/18]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2014/09/0118_pixta_8277785_S.jpg)

![ノロウイルスに感染! 気をつけたいことは?[2017/1/17]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/12/0117_pixta_11334045_S-547x510.jpg)

![★子どもに「買って!」とダダをこねられたら?[2017/1/17]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2017/01/291a3c7db5f602a5f214de4833252d4f-456x510.jpg)

![小学校の「入学説明会」は、どんな服装がいい?[2017/1/13]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2017/01/0f68c6c462e997363e57083922c89394-640x510.jpg)

![★親野智可等の「ママも小学1年生」第21回[2017/1/13]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2014/01/011321_pixta_2091180_S.jpg)

![こども手帳で入学準備を始めよう![2017/1/12]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2017/01/top-825x510.jpg)

![ノロウイルスの症状や予防法を教えて![2017/1/12]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/12/0112_pixta_7654143_S-640x510.jpg)

![抵抗力を上げるための生活習慣3つのポイント[2017/1/11]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/01/0111_pixta_18954430_S-640x510.jpg)

![きのかんち「まいぺーす入学準備マンガ」第18回[2017/1/11]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2017/01/525794ae185d925aee8255553ff1678b.jpg)

![「寒い冬でも薄着がいい」は、間違いだった!?[2017/1/10]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/01/0110_pixta_14046019_S.jpg)

![入学前後に知っておきたいマナーのまとめ[2017/1/6]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/01/0105_pixta_4327306_S.jpg)