「朝の洗顔、歯磨き、手洗いの習慣がなかなか身につきません。言われたからするのではなく、進んでしてほしいと思うのですが…」

親としては、小言はいいたくないのに、いつまでもダラダラしているとつい叱ってしまいがち。

佐藤正寿先生、どうすればいいのでしょうか?

佐藤 「一番のお手本は親です。一緒に取り組みましょう。

それらの習慣が大切である理由を話すことも効果的です。

自分の健康は自分で守る。大切なしつけですが、なかなか子どもは習慣化しないものです。

小さい頃は手洗いをしていても、小学校の高学年になると面倒くさくなってしなくなる場合もあります。

これは結果的に習慣化していないからです。

『習慣を身つける』ということが、いかに大変かがわかりますね。

洗顔も歯磨きも手洗いも、まずは親が手本になりましょう。

進んで手を洗い、『ほらっ、一緒に洗おうよ』と呼びかけます。

その時に指の間もしっかりと洗うように教えます。

『きれいに洗えたね。気持ちいいね』と話すことによって、清潔感覚も育っていきます。

また、時には理由を話しましょう。

『しっかりした歯磨きをしないと、虫歯になっちゃうよ。そうなったら、おいしいごはんをかむこともできなくなるし、激しい痛みが来るかもしれない。他の病気にもなることもあるんだよ…』

などと繰り返して話すと、歯磨きの必要性を理解します。

それでも習慣化するまでには、時間がかかります。

根気強く、継続的に働きかけるしかありません。

学校でも同じです。

私の学級では、風邪が流行る時期には、よくうがいをさせます。

私自身が進んで行い、その理由を話しても、忘れてしない子もいます。

そういう時には『チェック』をします。

休み時間後に『うがいをした人?』と聞くのです。

ちゃんとした子には『すばらしい!』とほめます。

でも、していない子を叱ることはしません。

『一緒にうがいしよう!』と呼びかけます。

チェックはあくまでも『できている子をほめる』。これがポイントです。

『こんなに遅くなっちゃった。でも、歯磨きしなくちゃ。なんか気持ち悪いもん』

こんなふうになったら本物です。

感覚が自分を許さない状態になれば、言われなくても行動するはずです」

佐藤先生有難うございました。

ついつい子どもには厳しく言うけれど、自分がやっている姿を見せていなかったと反省しました。

まずは親が「こんなに気持ちいいことなんだよ」と率先して実行することなんですね。

関連記事はこちら

★《勉強好きな子になる子育て習慣・第3回》早寝・早起きをして、朝学習を毎日の習慣にしていました。

毎週木曜にメルマガ発信中!

ご登録はこちらから↓

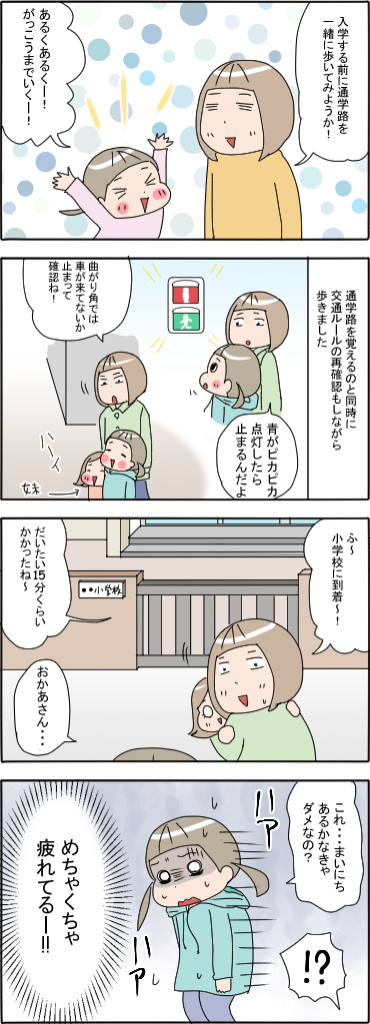

![きのかんち「まいぺーす入学準備マンガ」第21回[2017/2/22]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2017/02/e29f0eb09796d78a4f968e0f5604d8b3.jpg)

![★「英語教育」「ICT授業」……大きく変わる小学校の授業《後編》[2017/2/20]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2017/02/6002966a142f990f67275010e08ab2a4-494x510.jpg)

![風邪ぎみの日に「サンラータン風さっぱり卵スープ」[2017/2/17]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2017/02/fe39dceed197fb45c3600aaba69ba9ab-825x510.jpg)

![★「英語教育」「ICT授業」……大きく変わる小学校の授業《前編》[2017/2/16]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2017/02/7d19ff3291416d2919deffa432816152-640x510.jpg)

![★宿題をするときの集中力をアップさせる方法は?[2017/2/17]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/07/fafa0359011ed733e5ac37f513e2b651.jpg)

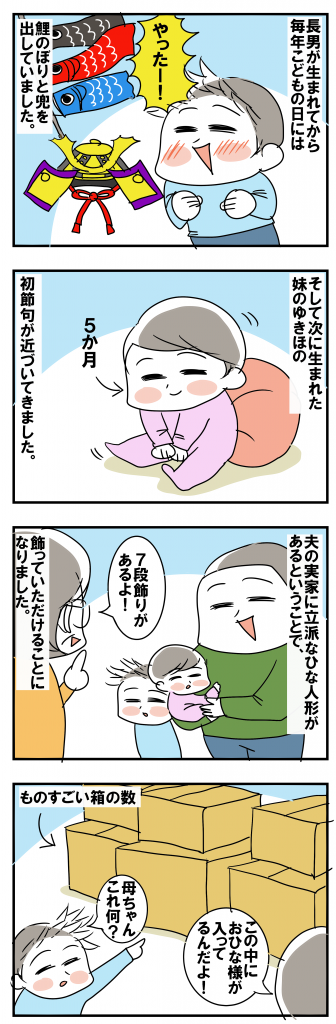

![★ホリカンの「子育て歳時記マンガ」第5回[2017/2/15]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2017/02/214091bca5568be706dedd78c7d06a43-825x510.jpg)

![★算数の文章問題を解く力が身につく日常の言葉がけ[2017/2/16]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/07/a6c8bf14b00c074b68bda16a20267d5e.jpg)

![★勉強好きな頭のいい子の育て方とは?[2017/2/15]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/07/d6c0f97848c488d3e4c3407f620ff7b4.jpg)

![★勉強好きな子の「遊び方」とは?[2017/2/14]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/07/73881cbc9b955f46954465b840d9478e.jpg)

![入学後の子どもの友だち関係、どこまで関わる?[2017/2/14]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2017/02/aad3753cbd05cb7e17f0eab77f782307.jpg)

![卒園式、園の先生に伝えよう。「感謝の気持ち」[2017/2/13]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2013/03/pixta_9524913_S-480x510.jpg)

![★親野智可等の「ママも小学1年生」第23回[2017/2/10]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2014/02/021023_pixta_3696894_S.jpg)

![★アレルギーにつながることも!? おうちの「結露」対策[2017/2/9]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2014/01/98c095945df602d8ec640c98ff5d0c30.jpg)

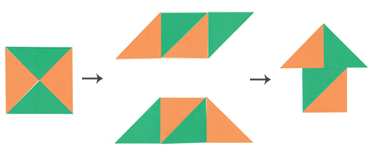

![遊びで育つ「図形」の感覚[2017/2/9]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2017/02/c790f9d3c569fc1fad1d40dc7ca90d36.jpg)

![バレンタイン「チョコバナナマフィン」レシピ[2017/2/8]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/1204_img_01.jpg)

![料理や片づけも「図形」の理解に役立つ[2017/2/10]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2017/02/dc5722fa7cf74980ca85cacb29b56318.jpg)

![きのかんち「まいぺーす入学準備マンガ」第20回[2017/2/8]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2017/02/2e81a2718569451458f806ca9a0e7059.jpg)

![バレンタイン「くまさんチョコトリュフ」レシピ[2017/2/7]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/1203_img_01-426x510.jpg)

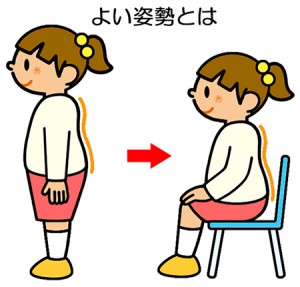

![★姿勢の悪い子、どうすればいい?[2017/2/7]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2017/02/991e616dfa7545839a3ec27ce51b8d87-426x510.jpg)

![風邪ぎみの日に「あんかけおろしすだちうどん」[2017/2/3]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2017/01/9b0a392225f4c72beea632beb1be0690-825x510.jpg)

![花粉を室内に入れないためにはどうすればいい?[2017/2/1]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/01/49948710024708e0b7a21e6b522255b7.jpg)

![部屋の「花粉」を取り除く掃除のコツ[2017/1/31]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/01/f1f5bcd4bfb35b5cd3d1052c6b700ffe.jpg)