夏休みが過ぎて、入学まで後半年とちょっと。でも、うちの子なんだか頼りなくて、このままでは入学後がちょっと不安……」。そんなお母さんの声が聞こえてくる時期になりました。

これから入学までに、子どもの気になる点をどうフォローしていけばいいのでしょうか。今回は、子育てアドバイザーで元保育園園長の野田友子先生に「子どものタイプ別に、入学までにしておきたいこと」をアドバイスしていただきました。

1回目は、引っ込み思案で恥ずかしがりやな子です。

Q: とても引っ込み思案で恥ずかしがりやなうちの子。初対面の子と話しをするのも苦手で、友だち作りがうまくいくか、学校生活についていけるか心配です

A1:好きなことに自信を持たせて、会話の糸口に

野田 「子どもの控えめな性格が気になるという場合、お母さん自身はしっかり自己主張できるタイプの方が多いように思います。だからよけいに子どもの引っ込み思案が気になってしまうのではないでしょうか。

でも、これはこの子のよい特性なので、それを受け止めて、『もっと大きな声で言いなさい』『恥ずかしがらないの』などと、決して無理強いしないようにしましょう。

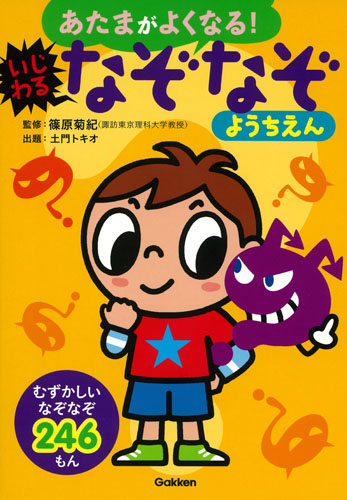

そのうえで、日ごろの生活で何か好きなこと——絵でもダンスでも、けん玉でも、なんでもいいのですが——これをしているときは目がイキイキするというものを見つけてあげて、それを伸ばして自信を持たせてください。

自信を持たせるには褒めることも大切なのですが、褒めるときにはちょっとコツが必要です。それは『わあ、じょうずね』『すごいじゃない』と言うだけでなく、例えば『このお家がよく描けているね』など具体的に、何が素晴らしいのかを言葉にすることです。

そして『今度、おじいちゃん・おばあちゃんにも見せてあげようか』と、まず家族に見せて、『このお家を一生懸命描いたんだよって、みんなにちょっと説明してあげて』などと、人の前で自分のことを話す機会をたくさん作りましょう。家族の前でできるようだったら、次は友だち……というように、少しずつ輪を広げていって、人前で話すことに慣れていけるようにするといいですね」

A2:子ども自身で考え、言葉にできる習慣を身につけましょう

野田「お母さんが積極的でおしゃべり上手だと、子どもが言おうとしていることや、考えていることを先に言ってしまう傾向があります。その場合、子どもは自分で何かを伝えたり、考えなくてもすむということが身についてしまっているため、自分の意見を言う習慣がついていないということも考えられます。

ですから、もし心当たりがある方は、ちょっと口を出すのを抑えて、子どもに考えさせるようにしてみましょう。少し時間はかかるかもしれませんが、そこはぐっと我慢して。『どうかな?』と、ちょっとヒントを与えながら、子どもが自分で考えて言葉にできるようトレーニングをしていきましょう。

場合によっては、子どもの言ったことがお母さんの意に反することもあるかもしれませんが、決して否定はしないでください。『そう思っているの。ちゃんと言えてえらかったね』と認めてあげましょう。

大人でも、なかなか意見が言えない人はいるものですが、そういう人に話を聞くと、『わたしも同じ意見なので』と言うんですね。でも、別に人と違うことを言わなくてもいいんです。大切なのは、同じなら同じで、『そうです』とか『同じです』と、ひと言でもいいから自分の意見を人に伝えられるようにすることなんです。

また、話すのが苦手という人は、そもそも声を出すのが苦手なようです。ですから、まず『声を出す』訓練をするというのも一つの方法です。声に出す訓練という意味では、絵本やマンガなど、子どもが好きな本を音読するのもいいんですよ。

このようなことを少しずつ積み重ねていくうちに、徐々に自分の気持ちが出せるようになってきて、相手の考え方と違うときには、『私は違います』ということも言えるようになってくるでしょう」

声に出す訓練というのは意外ですが、ぜひ試してみたいですね。

野田先生、ありがとうございました。次回は「落ち着きがない子」です。

野田友子先生の他記事はこちら

毎週木曜にメルマガ発信中!

ご登録はこちらから↓

![☆うちの子の引っ込み思案、入学後は大丈夫?[2016/8/24]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/0824_pixta_13508796_S-640x510.jpg)

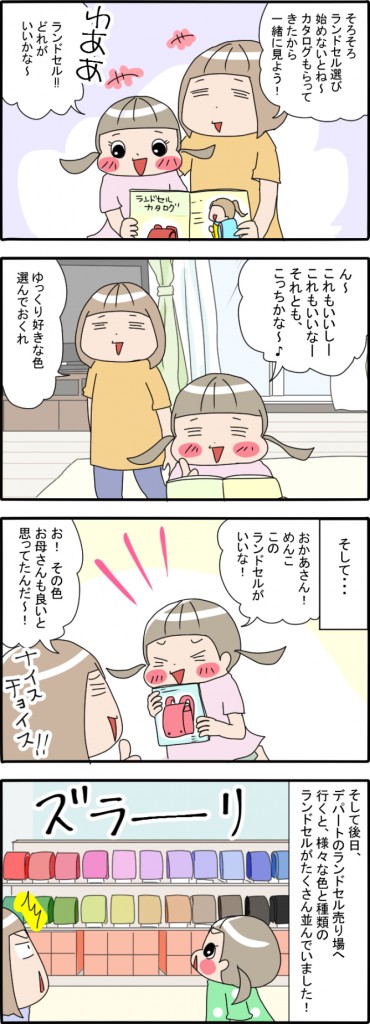

![☆きのかんち「まいぺーす入学準備マンガ」第9回[2016/8/24]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/08/8afc5fb1fe4213cc8fe7dd073380fe06.jpg)

![★「SNSに画像を勝手に投稿」でママ友トラブルに!?[2016/8/24]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/08/ce2c2db2647f367053a7274e51107e64.jpg)

![★ママ友とのメールで「思い込み」はトラブルのもと?[2016/8/23]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/08/debf31243efb4dfe7eadc9652099baaf.jpg)

![☆どんな学習机を選べばいい?[2016/8/23]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/08/cc4caa23dee5c951390176b20c11371a.jpg)

![★新学期、目標をもって頑張れるようにするには?[2016/8/22]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2012/08/0822_pixta_13849715_S.jpg)

![★夏休み中に教科書を見て、新学期の授業に備えよう[2016/8/19]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/08/7fe364416020daf10c3188c3514639cc.jpg)

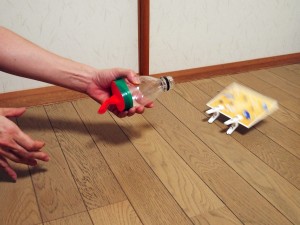

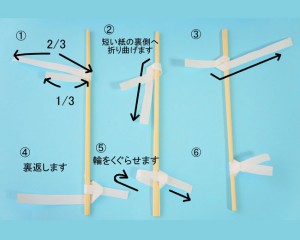

![★空気の力で射的ゲーム[2016/8/19]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/08/ad7116ae322ee70e14353f43f33ca7b4-640x510.jpg)

![★夏休み中に国語・算数のつまずきを解消![2016/8/18]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2012/08/0818_pixta_10565418_S.jpg)

![☆夏の時短レシピ「簡単バターピラフ」[2016/8/19]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2013/05/907043368fa559e8a6033990eb41791f-520x510.jpg)

![★夏休みは、お家で科学遊び![2016/8/17]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/08/top1.jpg)

![★音や感触の変化が不思議な遊び[2016/8/18]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/08/372adb32f638b4c685fef45721434613.jpg)

![★新学期の朝のグズグスを防ぐためにしておくことは?[2016/8/17]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2012/08/0817_pixta_3299805_S.jpg)

![★東大・京大生を育てた母の「やる気」を伸ばす声かけ[2016/8/15]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/08/572f37e09969d69619f838d05e3a581f.jpg)

![★東大・京大生を育てた母の「考える力」を伸ばす習慣[2016/8/16]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/08/d68df070370b1527bb09d9f1af7aa86f.jpg)

![★親野智可等の 「ママも小学1年生」 第11回[2016/8/10]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2013/08/01901869f9cd45e5a0d435a6832f20e4.jpg)

![★東大・京大生を育てた母が子育てで大切にしたこと[2016/8/12]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/08/4bc8ed1b74d9469088671521f1371ceb.jpg)

![☆きのかんち「まいぺーす入学準備マンガ」第8回[2016/8/10]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/08/bcf284330559f031183b5cf675de3464.jpg)

![★親野智可等の「ママも小学1年生」第10回[2016/8/9]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2013/07/fb02d6f534d0fa10e65ab24644ebb532.jpg)

![★親野智可等の「ママも小学1年生」第9回[2016/8/8]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2013/07/0808_pixta_9697322_S.jpg)

![★【夏休みの工作】貝殻のトピアリー[2016/8/5]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2013/07/83a7548118cc7bf972731623d19e83ad-520x510.jpg)

![★参考になる! 自由研究・読書感想文のまとめ方[2016/8/5]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2014/08/0805_pixta_20954791_S.jpg)

![☆虫よけ剤って安全なの?[2016年8月5日]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/08/a1672443fa17d9ae024d38d24ac26b2e-640x510.jpg)

![★参考になる! 夏休みの宿題・先輩ママ体験談[2016/8/4]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2014/08/0804_pixta_15858287_S.jpg)

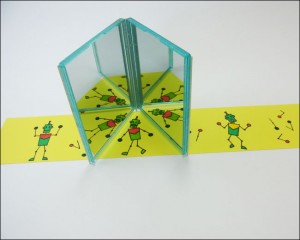

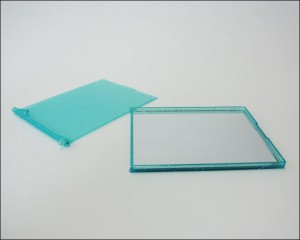

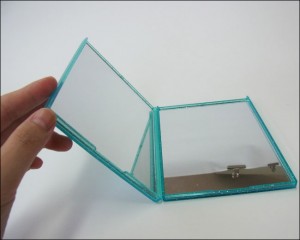

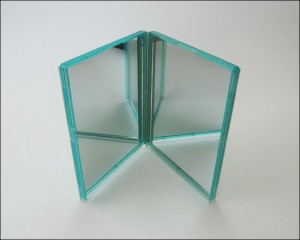

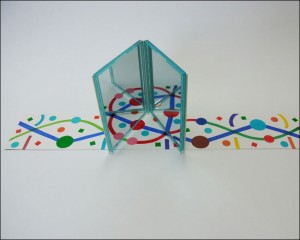

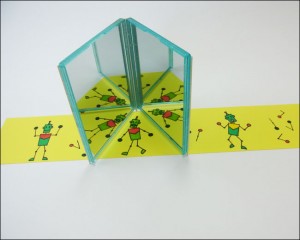

![★【夏休みの工作】100均の鏡で作る万華鏡[2016/8/4]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/08/96532154561ba3f86599c745adf6d117-650x510.jpg)