こんにちは。現役小学校教諭の舟山由美子です。

登校しぶりの子どもに対して、学校に行ってほしいけれど、無理強いはしたくないというジレンマを抱く親御さんも多いことでしょう。今回のお悩みもそのひとつのケースです。

Q.強い口調で登校を促すたびに自己嫌悪です

小学2年の女の子の母です。

今朝、娘が「学校行きたくない」と言い出しました。

授業でかけ算を習い始め、勉強が嫌だ、嫌いと言ってます。

「今日(毎週火曜日)だけ6時間授業だったので、勉強嫌い、学校行きたくない!」とのこと。「頭痛い、しんどい」とも言ってました。今日は私も仕事が休みだったので、「しんどかったら、帰ってきてもいいから。連絡帳に書いとくから」と伝え、学校まで、(集団登校の後ろをついていって)見守りました。結局途中で帰って来ることはなく、放課後、にやっとして帰ってきました。でも「明日は行かない」と、帰って早々に言っています。

困ったもんです。こちらがしんどいです。学校行かないなんて選択肢、私が子どもの頃にはありませんでした。

問題がわからないと、もう何もかもわからなくなるようです。それこそ1+1も、頭に入ってこないのでしょうね。できるときは早いんです。わからないままで、先生にも聞けないようです。恥ずかしい感情が強いみたいです。

1年の2月まで、放課後の学校開放(この地域では、「いきいき学級」とか「学童」といわれています)に通い、仕事帰りに私が迎えに行っていたのですが、「学校行きたくない」と言い始め、下痢をするなど体調にも影響したので何日か休ませて話を聞いたところ、いきいき学級が嫌とのことでした。

いじめにあったとかではなく、迎えにいくのが午後6時だったので、そこまでの時間が長かったようです。1年生に鍵を持たせることへの不安はありましたが、そんな状態になってまで、いきいき学級に行かせるわけにはいきませんので、約束事を決めて鍵を持たせることにしたら学校に行くようになりました。

2年になってからは、たまに朝「学校行きたくない」と言うときがありますが、何とか行ってます、行かせてます。

行きたくないと言ったとき、こちらが強く言うと反発してしまうので、はじめは優しく対応していますが、しつこく言うと、結局はこちらも強い口調になってしまいます。優しい口調のままでも、娘が学校に行ってくれるようにするためにはどうしたらいいのでしょう。

長々と書いてしまいました。

年はいってますが、私がまだまだ未熟で大人になれてないのです。大人げないのです。

(ペンネーム まぁ)

A.「しんどくても学校は毎日行くもの」という筋を通しましょう

ご相談者は、最後に「私がまだまだ未熟で大人になれてないのです。大人げないのです」とお書きになっています。

もう答えは出ているように思います。

お母さんは、お子さんに試されています。

お子さんは自分がこう言ったら、お母さんはどうするだろう?どう言うだろう?と反応を見ているように感じました。もちろん、意地悪でやっているのではありません。もっと、子どもの本能のような感じで、一番身近で、反応が分かりやすい大人として、お母さんを試しているのです。

ご相談者は「学校」や「社会」や「仕事」「家庭」をどのように感じておられますか。

もちろん毎日が楽しく、やりがいを感じ、生きている醍醐味を味わうことが望ましいでしょう。けれども日常というのは、そんな素晴らしい時間ばかりではありませんよね。むしろ地味で、忍耐や我慢が必要で、不条理なことに失望したり、妥協としか言えないことをしたりすることも多いものです。そんな日々の中でも、本当に大事なことは何か、何を優先順位にして生きていくのか、という「自分はどう生きるのか」といった“生きる本質”を探していくのではないでしょうか。

それが、親御さんの価値観だと思います。そしてその価値観のもとで子どもが成長していくのです。

ご相談者であるお母さんは、家では、家族全員の食べること・住まうことに特に心を砕いておられると思います。またお勤めをしているなら、ときには体が万全でないときに働くこともあるでしょう。でもそうやって家庭と社会は回っているのです。

子どもも同じだよ、ということを伝えないといけないと思います。「お母さんが家族のご飯を作ったり、お勤めに行ったりするのと同じように、あなたもしっかり学校へ行って勉強するのですよ」と。

学校は、教科を学ぶだけではありません。「教え合う」「助け合う」「競い合う」……という、社会へつながる大事なことを学んでいる場であることを教えるべきです。そのために大切なことは、“律儀さ”“まっとうな感覚”です。

朝はきちんと起きる、しっかりした朝食をとる、時間割をそろえて時間を守って学校に行く、大きな声であいさつをする、字はていねいに書く、当番の仕事をしっかり行う、帰宅して宿題をする、今日あった出来事を家族に話す、ご飯を食べお風呂に入って9時には寝る……という生活になるように、家庭では特に意識して過ごしてみてはいかがですか。

学校に行くというのは、子どもの気分次第で決まるものではないということです。お母さんが、このことに筋を通した態度でいることで、お子さんの態度も安定すると思いますよ。

舟山先生のほかの記事はこちら

![★子どもに伝えたい「おせち」の意味[12/28]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/12/0299f90a57ad7e63bf4291ba1169cf21.jpg)

![☆物事の善・悪が判断できる子になる3つの方法[12/25]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/12/557fdec79354a02385fb81110539f5e1.jpg)

![『イライラしないママになれる本 子育てがラクになるアドラーの教え』[締切:1/11]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/12/ac92bbbdde2c415e5d93768cb5a70e78-472x510.jpg)

![★親野智可等の「今日から叱らないママ」第30回 [12/21]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/12/pixta_14993902_S-426x510.jpg)

![☆風邪予防に! ほんのり甘い「にんじんポタージュ」[12/18]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/12/3cbf343fbb02f8dcd2877816851b5255-825x510.jpg)

![☆男の子が勝ち負けにこだわるのはなぜ?[2016/5/30]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2013/08/pixta_17979042_S-442x510.jpg)

![★親野智可等の「今日から叱らないママ」第29回 [12/14]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/12/pixta_18406774_S.jpg)

![★子どもに人気の給食の献立は?[12/11]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/12/7fd2a43ce5448a26c0e9f6fc8b64b5d7-825x510.jpg)

![☆風邪対策に! 具だくさん「かぼちゃのミルクスープ」[12/4]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/12/20ccdc3d4894fa0fb0309fb57d402173-825x510.jpg)

![『ちいさなプリンセス ソフィアといっしょブック おはなしいっぱい』[締切:12/21]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/12/9784056109559.jpg)

![★親野智可等の「今日から叱らないママ」第28回 [12/7]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/12/pixta_16640870_S.jpg)

![☆クリスマスのおもてなしに! フルーツグラスケーキ[12/10]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/12/1108c_c9.jpg)

![『小学生ことばパズル クロスワード にたことば・はんたいのことば1・2年生』[締切:12/15]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/11/3f6e63bb19a7d44037b9574abdeee417-628x510.jpg)

![☆新たにできるパート勤務の「106万円の壁」って?[12/1]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/11/21-640x510.jpg)

![☆ママが働くとき、知っておきたいお金の話[11/30]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/11/11.jpg)

![『ズーラシアンブラス2016年カレンダー』[締切:12/16]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/11/1126-825x510.png)

![★親野智可等の「今日から叱らないママ」第27回 [11/30]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/11/pixta_15550648_S.jpg)

![☆「がんばれる子」になる3つの方法[11/27]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/11/a9f60e625f4ae8dbb1da88fa268fc7aa.jpg)

![☆インフルエンザの予防接種・受診・検査まとめ[11/25]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/11/242e7d2ea4091917e76a3f100a127a29.jpg)

![★親野智可等の「今日から叱らないママ」第26回 [11/24]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/11/pixta_18251217_S.jpg)

![主材料2つでできる白菜とひき肉の生姜風味あんかけ丼[11/20]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/11/864e77c10a574a6d53173cb24a16f65f-825x510.jpg)

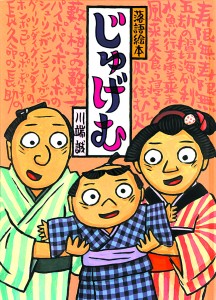

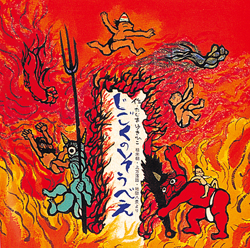

![☆学校が楽しみになる絵本はこれ![11/18]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/11/102044e8471ace417a09c8524b705a5b-423x510.jpg)

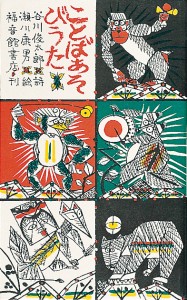

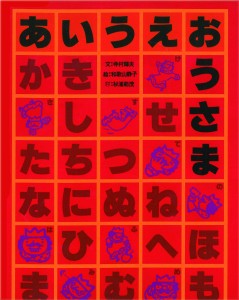

![☆集中力や人の話を聞く力を育てる絵本はこれ![11/17]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/11/a4caaf51eb943286a640592e5cce1283.jpg)

![『はじめての小学生ことばパズル クロスワード 漢字 1・2年生』[締切:12/1]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/11/32d276ca1caab7dd27e5f3f2a17ec8a4.jpg)

![クリスマスのおやつに! チョコマフィンレシピ[12/9]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/12/1311c_c7-425x510.jpg)

![知っていますか? 給食甲子園[11/13]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/11/a370232febeacf6636e20bcf420a88ad-825x510.jpg)

![★親野智可等の「今日から叱らないママ」第25回 [11/16]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/11/pixta_7132917_S.jpg)

![「子どものロコモ」を防ぐには?[11/12]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/11/2.jpg)