「ロコモティブシンドローム(以下ロコモ)」という言葉をご存知ですか? 運動器の機能が低下して、立ったり、歩いたりという基本的な動作に障害が生じてくる状態で、これまでは高齢者に多く、進行すると寝たきりになったり、介護が必要な状態につながるものとされてきました。しかし、ここ数年、幼児から小学生にも「子どものロコモ」が多く見られることがわかってきました。そのため平成28年度からは、学校での健康診断でも運動器検診が実施されるようになります。

そこで今回は、子どものロコモのチェック法や家庭での対策について、就学前の子どもたちを中心に、幼稚園児や小学生の運動器機能を調査してきた埼玉県・北本整形外科の柴田輝明先生にうかがいました。

●前屈で指が床につかない、手を真上に上げられないという子も

「子どものロコモ」というのは、どんな状態を言うのでしょう?

柴田 「ここでいう子どものロコモとは、『運動器系機能不全』といって、運動不足によって骨、筋肉、関節、神経といった運動器の機能や筋力・バランス能力が低下したり、関節の可動域が制限される状態を指します。そのため、姿勢や歩容状態が悪くなり、身体の前屈のときに床まで指が届かない、片足で5秒以上立てない、しゃがみこむと途中で止まったり、後ろに倒れてしまうといったように、ごく基本的な生活動作ができなくなってきている子どもがいるのです。

私が行なった運動器系機能検診では、検査項目は全部で18項目あるのですが、平成22年度の就学時健診での検査を例に挙げると、主に以下の項目で多くの子に問題が見つかりました。

| 検査項目 | |

| 片足立ちが5秒以上できない

しゃがみ込み時に問題がある 肩が180度まで上がらない 前屈で指先が床につかない |

23.1% 12.6% 7.0% 17.5% |

このうち、上から2番目の『しゃがみ込み時の問題』としては、かかと全体を床につけられずに上げてしまうという子が8.4%いました。これは足首のかたさや足の筋力の弱さが原因と考えられます。『片足立ち』ができないのも、足の筋力の弱さに加え、体のバランスをとる力が低いためです。

また『肩が180度まで上がらない』というのは、背筋を伸ばして、両手を真上に伸ばしたバンザイの姿勢ができないということです。腕が斜めに上がっていたり、あごを突き出すような姿勢になってしまう子もいます。

この年度の検査では、18項目のどれか一つでも該当する子ども、つまり何らかの運動器系機能不全がある子どもが全体の41%に見られました。年度によってデータの数値にいくぶんばらつきはあるのですが、就学時では、だいたい20〜40%くらいの子に問題があるという結果が出ています。

ちなみに、同じ年度に行なった小学5年生の検診では、問題のある子の総数は38%と、就学時での結果と比べてやや少ないものの、しゃがみ込みや肩上げ、体前屈ではやや増加が見られました。この年齢になるとしゃがみこんだときにかかとが上がる子はもちろん、姿勢を維持できず後ろに倒れてしまう子も出てきます。

この時期は成長とともに運動機能が向上していくはずなのに、かえって体のかたい子どもが増えるというのはかなり問題といえます。10歳以上になると、骨の成長と筋力・じん帯の成長がアンバランスになり、身体や四肢のかたい子どもが増加することも一因となっていると考えられます。

このような子どもが増えている原因としては、遊び環境が変わり、幼児期から家に閉じこもって外遊びをほとんどしないことが大きな原因と考えていいでしょう。最近はとくに、ゲームやスマートフォンでの遊びが中心になっており、姿勢などにも影響が出ています」

幼児期の子どもは体が柔らかいというイメージがありましたが、手を真上に上げることもできない子が増えているんですね……。びっくりしました。

●けがをしやすく、日常生活にも影響が

子どものロコモになるとどういった問題が起きるのですか?

柴田 「とっさの場合に機敏な動きがとれないために、小学校の体育の授業やスポーツ教室などでけがをする可能性が高くなります。幼稚園などでは、顔から転んでケガをする子が増えてきたという声も聞かれます。いざ生命の危険に関わるような場合に、うまく対処できないこともあるでしょう。

また、しゃがんだり、手首をひねるなどの基本動作ができなければ、日常生活にも影響が出てきます。

例えば小学生で和式便座でしゃがんで用が足せない、ぞうきんを絞ることができないという子が多いというのも、それも経験の不足だけでなく、体のかたさが原因になっている可能性も高いと考えられます。それから、幼稚園や学校では鉄棒にぶら下がっていられない子もいるようです。こういう子は体育の授業がイヤになって、体を動かす楽しみを得られないまま成長していくかもしれません。そうすれば、運動不足によって生活習慣病にかかったり、高齢になって寝たきりや要介護状態になる可能性も高まるでしょう。

保護者の方から見ると、子どものロコモは病気ではないので危機感を持ちにくいかもしれませんが、運動やスポーツ活動でのケガ、スポーツ障害のリスクが高まり可能性があり、その影響はかなり大きいと言えるのではないでしょうか」

小学校入学時に子どもが苦労するのが和式便座の使い方のようですが、実は姿勢をとるのが大変という理由も隠れているのかもしれないんですね。

柴田先生、ありがとうございました。

次回は子どものロコモ対策について、うかがいます。

次回の記事はこちら

関連記事はこちら

![和式便座でしゃがめないのは、体の異常?![11/11]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/11/c93f3517059deea7500da5a714424986-640x510.jpg)

![「交換」のトラブルが起きたときの対処法は?[11/10]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/11/4f57e456170374b52bc2f9765d3e4107.jpg)

![★親野智可等の「今日から叱らないママ」第24回 [11/9]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/11/pixta_1414918_S.jpg)

![クリスマス会の手土産に! さくさくスコーンレシピ[12/8]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/12/1411w-37472-425x510.jpg)

![『はじめての小学生ことばパズル クロスワード1・2年生』をプレゼント![締切:11/17]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/11/1.jpg)

![★親野智可等の「今日から叱らないママ」第23回 [11/2]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/11/pixta_14207474_S_2.jpg)

![☆いじめっ子・いじめられっ子にならない3つの方法[10/30]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/10/a2753e99449e1bce1276e187225a5a7b.jpg)

![★子どものおこづかいの額はどう決めればいい?[10/30]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/10/285537a9d3cc5b9f737ac7226e734ad1.jpg)

![☆[入学準備]ウチの子はどう?チェックシートで確認](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/image.php_4.jpg)

![★子どもにお金の大切さを伝えるにはどうすればいい?[10/29]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/10/e93e311b8c2e59c35c432621a65781f3.jpg)

![けんかをしたときの、子どもへのフォロー[10/28]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/10/kenka2-640x510.jpg)

![小学生になっても、けんかは必要?[10/27]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/10/kenka1.jpg)

![★親野智可等の「今日から叱らないママ」第22回 [10/26]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/10/pixta_16670345_S.jpg)

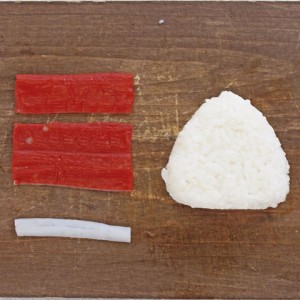

![☆デコ弁『サンタクロースの三角おにぎり』の作り方[12/5]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/1170_img_07.jpg)

![☆子どものおやつに!「かぼちゃの白玉団子」[10/23]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/10/02d5eaa50980b5b2cef95ee9262515bc-825x510.jpg)

![ハロウィーンで作りたい! ミニかぼちゃケーキ[10/21]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/10/1409pc4y.jpg)

![身近な材料でできる! ハロウィーンのかわいい料理[10/15]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/1137_img_01.jpg)

![子どもが喜ぶ! かわいいハロウィーンクッキー[10/20]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/10/1409hw_c8-425x510.jpg)

![★親野智可等の「今日から叱らないママ」第21回 [10/19]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/10/pixta_3538675_S.jpg)

![DVD『ちいさなプリンセス ソフィア/たいせつな おともだち』[締切:11/30]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/11/cb8adf762c274e32cde6d637fddf3495-600x510.jpg)

![[入学準備]身につけたいこと必要度別チェック!](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/10/1165_img_01-300x213.jpg)

![うま味たっぷり!「きのこのポタージュ」[10/9]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/10/746bf3c2bfc93e9e00c96423ec665e08-825x510.jpg)

![フライパンで「白菜とベーコンの挟みチーズ蒸し」[11/6]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/11/e2fb029d341fb553b5b7791259be5ca8-400x510.jpg)

![『あたまがよくなる! なぞなぞ ようちえん』[締切:10/31]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/10/40520430141.jpg)

![4052043014[1]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/10/40520430141-211x300.jpg)

![『あたまがよくなる! なぞなぞ 1ねんせい』[締切:10/31]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/10/40520430221.jpg)

![4052043022[1]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/10/40520430221-208x300.jpg)

![★親野智可等の「今日から叱らないママ」第20回 [10/5]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/10/pixta_11393275_S.jpg)