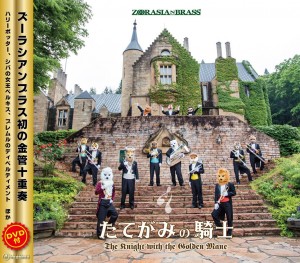

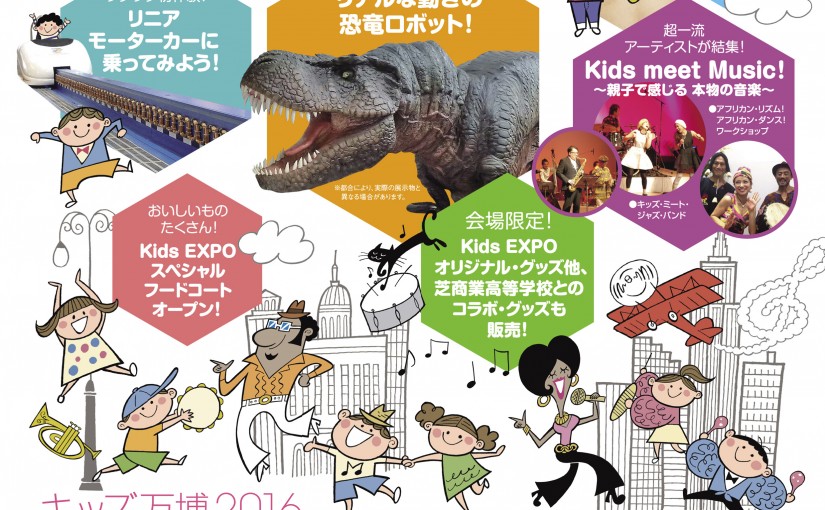

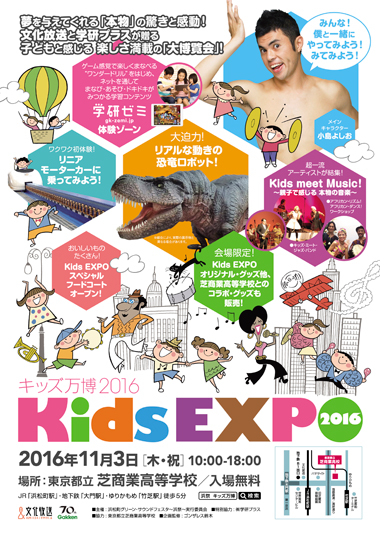

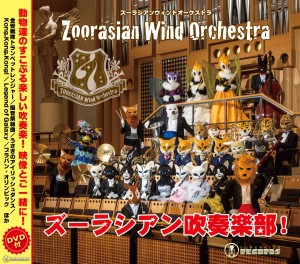

ズーラシアンブラス初の金管十重奏アルバムが8月31日に発売! 新メンバー「ホワイトライオン」なども加わり、『ハリーポッター』『シバの女王ベルキス』などクラシックの名曲や映画音楽、オリジナル曲を重厚感あるズーラシアンサウンドでお届けする注目のアルバムです。

お楽しみのDVDでCD収録曲から6曲を、雰囲気たっぷりの古城を舞台にしたズーラシアンブラスのメンバーたちが活躍するイメージ映像付きで収録。曲といっしょに広がる世界観を親子でお楽しみいただけます。

このDVD付きCD『たてがみの騎士』を3名様にプレゼントします!

応募は締め切りました

****************

ズーラシアンブラス15th.アニバム

『たてがみの騎士』

価格)3,800円+税

発売元:株式会社スーパーキッズレコード

★CD情報はこちら

![★親野智可等の「今日から叱らないママ」第19回 [9/28]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/pixta_13632822_S-640x510.jpg)

![[入学準備]ママのための入学準備チェックリスト](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/0605_img_01-650x510.jpg)

![☆人の話をしっかり聴ける子になる3つの方法[9/25]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/4546020ddcf6d819c7095c9b78ce0310.jpg)

![★親野智可等の「今日から叱らないママ」第18回 [9/14]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/pixta_7479172_S.jpg)

![朝5分でできる! ミルクリゾット[9/18]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/0657f67bb5825184dba0f83ae33106d4-825x510.jpg)

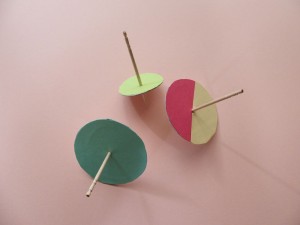

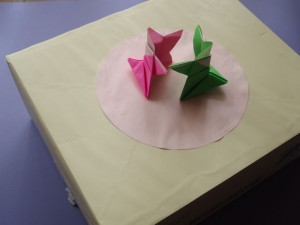

![遊び道具を手作り、祖父母へのプレゼントに![9/16]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/f7df18690918e7c1335ba59fd3922661-426x510.jpg)

![CD『THE BACKPACKER!~旅するズーラシアンブラス』[締切:10/7]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/skzb151007-800x510.jpg)

![★親野智可等の「今日から叱らないママ」第17回 [9/7]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/pixta_14048539_S-640x510.jpg)

![朝食にぴったり!「カラフルチーズ風味オムレツ」[9/4]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/2af4394124d9fb4b1b58adc0fb39ce59-825x510.jpg)

![鼻づまりはなぜ怖い?[9/3]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/8615b0b63c2fa8b1f22a8b25abdaeb8a-425x510.jpg)

![子どもの鼻づまり、ここをチェック![9/2]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/72ffbfd8f15daf3c747ae593e270fb71-528x510.jpg)

![鼻づまりで、子どもの学習能力にも影響が!?[9/1]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/965985e3e6d1e5a46a940ade5b6384ae.jpg)

![★親野智可等の「今日から叱らないママ」第16回 [8/31]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/pixta_15021423_S.jpg)

![☆子どもが進んで片づけするようになる3つの方法[8/28]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/aa4f07c85b7ce5cb9a9d79586b9440a3.jpg)

![夏バテを予防!「豚肉となすの塩あんかけ」[8/28]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/044985ab5d43247109c44262a8988ab7-825x510.jpg)

![子どもの育て方で、夫に直して欲しいことがあったら?[8/27]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/43aee49e32bff434350e186f7b24b21b.jpg)

![子どもを甘やかす夫にイラッ! どうすればいいの?[8/26]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/3ad1207f58e78207e71545400e528481.jpg)

![給食の献立ができるまで[8/21]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/44c9f34804b61be3d3232a24bf0d1907-825x510.png)

![☆文字・数に興味がない子、どうすればいい?[8/24]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/ae86c0cccc65e5ebdc5d03de39bd2a9f.jpg)

![☆スタミナアップ!「納豆とチーズのこんがりおやき風」[8/21]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/55ca8cdbbde75e9fd30c470f72cca26b-825x510.jpg)

![★親野智可等の「今日から叱らないママ」第15回 [8/24]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/pixta_10564402_S.jpg)

![子どものお弁当・5日間献立(5日目)[8/21]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/4f4e810c42ca606b11c1d7f8ba1914fe-825x510.jpg)

![書籍『親と子のアドラー心理学~勇気づけて共に育つ』[締切:9/9]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/501f42e244068f263a3dfd6f5a2309ef-825x510.jpg)

![CD『ズーラシアン吹奏楽部!』[締切:9/9]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/z1-825x510.jpg)

![子どものお弁当・5日間献立(3日目)[8/19]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/e5b59a51793b4a8ef56141cd696ee165.jpg)

![子どものお弁当・5日間献立(4日目)[8/20]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/84cf9b72197db0ae1fc196369bbb612e.jpg)

![子どものお弁当・5日間献立(1日目)[8/17]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/a4701a6ecfd5ff2352f4dbeab459ac49-825x510.jpg)

![子どものお弁当・5日間献立(基本編)[8/17]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/d7e77daba2175c4adeb23240c0cdad74.jpg)