小学校に入学して一週間。いよいよ本格的に授業がスタートする頃ですよね。先輩ママたちの話では、自分が子どもの頃と勝手が違って驚くことも多いと耳にします。そこで、子どもの学校生活をサポートしていくために知っておきたい「授業」の内容について、元小学校の教員であり大学の客員准教授として活躍されている塩谷京子先生に教えていただきました。

●1年生の時間割は毎週変わるって本当!?

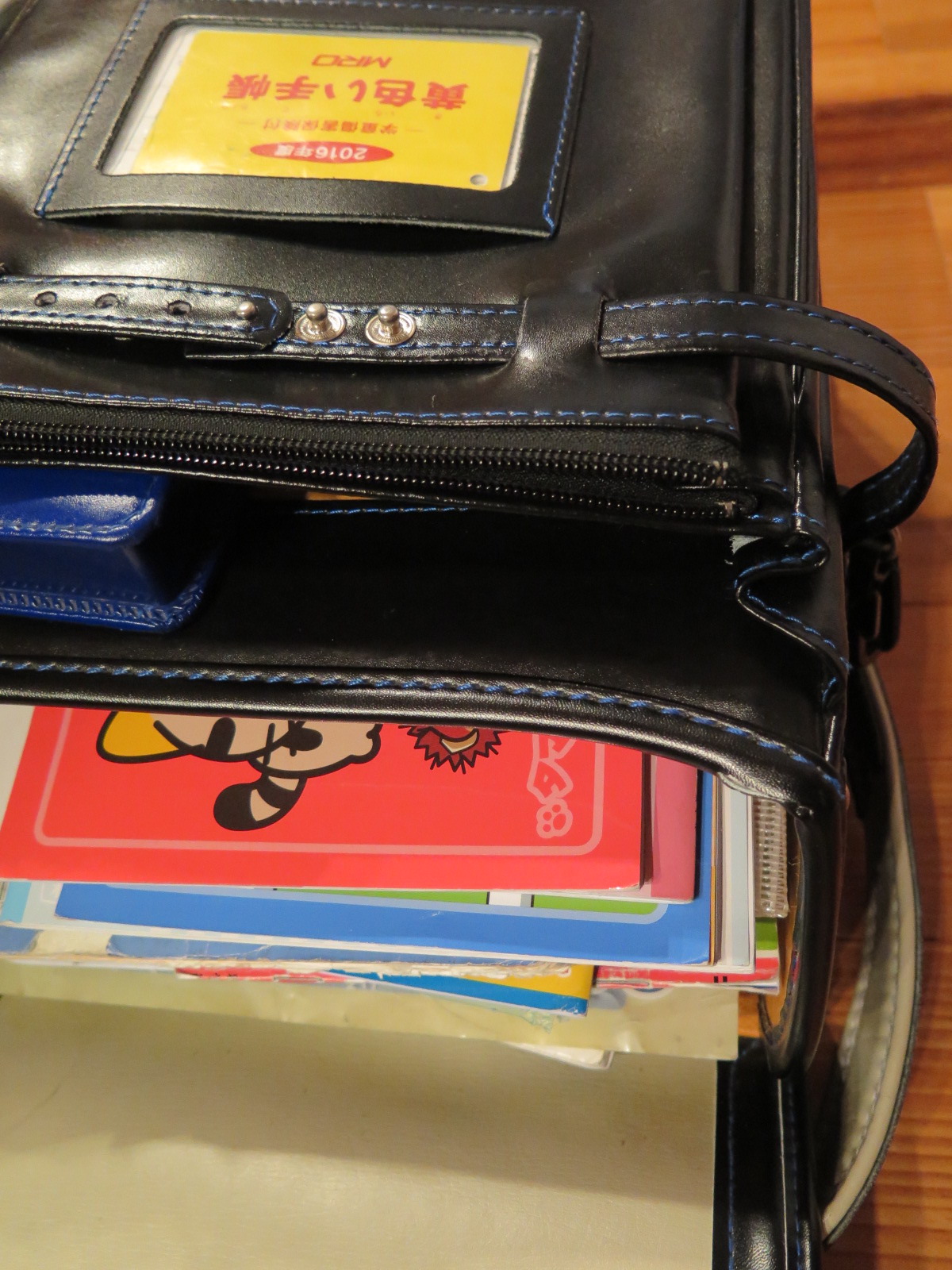

筆者には小2の息子がいます。昨年、初めての小学校生活で驚いたのは、毎週金曜日に翌一週間分の時間割が書かれたお便りを持ち帰ってきたことです。私たちの頃は、『○曜日の○時間目は国語』といったように、年間を通して時間割が固定されていたように記憶しているのですが…。

「その理由のひとつには、年間の授業数による違いが挙げられます。たとえば図工などは、今の学習指導要領では、週平均で1.5時間という計算になります。そうすると、今週は合計2時間あったけれど次の週は1時間、というように、隔週で授業数を調整したり、前期後期や学期ごとに時間割が変わったりすることが多いのです。また、お天気の都合で外に出かける授業が延期になることもありますし、学校の行事なども随時行われますよね。そうすると、必然的に時間割も微妙に変わってくるのです」(塩谷先生)

さらに、時間割が変動するのには、1年生ならではの理由もあるのだとか。

「入学したての頃は給食の準備に時間がかかるため、4時間目の授業を少し早く終わらせることがあります。いつも4時間目が算数と決まっていたら、毎回算数の時間が少なくなってしまいますよね。そんな事情もあって、一週間ごとに時間割を調整し、印刷して配布するスタイルがとられるようになりました」(同)

学校によって違いますが、3学期頃からは自分で翌日の時間割を連絡帳に記入するようになることが多いようです。いずれにしても、毎日連絡帳とお便りをしっかり確認しておかないと、忘れ物をしてしまうので注意しなくてはいけませんね!

●最近の授業は「活動をする」がメイン

「ところで、『授業』というと、どのようなイメージでしょうか?」と塩谷先生。漠然とですが、「先生の話を聞き、黒板に書かれたことをノートに書いて勉強する」姿が浮かんできました。すると、「今は、先生の話をひたすら45分間聞いている授業はないのですよ」との答えが!

「今の授業は、子どもたちが『活動をする』内容がほとんどです。たとえば、隣の子と意見交換をする、グループで話し合って考えをまとめる、学校外へアンケートを取りに出かける、図書館で本を探して調べる、ポスターを作ってみんなの前で発表するなど、何らかの形で子ども自身が活動し、そこから理解を深めていくことがメインとなっているのです」(同)

確かに、息子の授業参観でも、算数の授業で隣の子と相談して答えを導き出したり、道徳の授業では主人公の気持ちを想像するために、何人かが前に出て演劇をしながら考えたりする内容が目立ちました。また、些細なことでも子どもたちからの発言を促す姿が印象的でした。

「ただ先生が説明して、一方的に教わるだけなら、次の瞬間忘れてしまいますよね。でも、自分で行ったさまざまな活動を通じて得たことは、楽しいから心に残ります。ここが、今の授業内容の大きな特徴です」(同)

●「活動」を通じて「ねらい」を達成することがゴール

では、もう少し細かく「活動」の具体例を見てみましょう。ここでは、多くの国語の教科書で出てくる「はたらくじどう車」や「じどう車くらべ」という説明文の単元を例に考えてみます。

「バスはこういうつくりになっていて、こういう役目があります、という内容の説明文です。この話のなかでは、『つくり』や『はたらき』『しごと』という言葉が繰り返し出てきますが、1年生の子にとって、これらの言葉はまだピンときませんよね。辞書を引いたら、余計にわからなくなることもあります。

そこで、『自分の好きな自動車のつくりとはたらきを調べてみよう!』という活動を組み込むのです。トラック、ショベルカー、パトカー、タクシーなど、思い思いの自動車について図書館で調べたり、校外に出て実際に見たりして、絵や文にしてみんなの前で発表する。この、自分で調べて、書いて、発表するという活動を通じて、子どもたちは『つくり』や『はたらき』『しごと』という言葉を習得していくことができるのです」(同)

そして、活動にはいろいろな種類があることが大切なのだと塩谷先生。

「たとえば、みんなの前で話すことが苦手だけど、絵で表現することは得意という子もいますよね。だからこそ、いくつもの活動が用意されています。

授業には必ずねらいがあって、ゴールが決まっています。かつての授業であれば、すべてを先生が説明して、設定したねらいに到達するという形をとっていました。でも今は、複数の活動を通してねらいを達成することが大切だと考えられていて、そのような授業の進め方がとられています。これは国語だけでなく、すべての教科について言えることです」(同)

活動を多く取り入れることで、子どもの興味関心や学びたいという意欲がアップするのだと塩谷先生。今後、授業参観でもそんな視点で授業を観察していると、面白い発見があるかもしれませんね。

(取材・執筆:水谷映美)

関連記事はこちら

毎週木曜にメルマガ発信中!

ご登録はこちらから↓

![先輩ママに聞く、「小1の壁」ってどんなもの?[Vol.5]後編](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2018/03/3a96b08757729c69633ff38a5af43378.jpg)

![1年生の学童保育デビュー[後編]学童保育に通う子へのフォロー](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/04/3f8a40f277da219d0d3f1a13659f7012.jpg)

![1年生の学童保育デビュー[前編]子どもはどう過ごしている?](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/04/ffb0e176fee62c4d9a8b02a3138750c8.jpg)