夏休みには、子どもやファミリーを対象にしたイベントがあちこちで開かれます。それらのイベントを活用して、自由研究につなげるのも1つの手。人気の高いイベントの中には、6月から申し込みが始まるものもありますが、今ならまだ間に合います。

今回は、先輩ママの声をもとに自由研究のヒントになりそうな講座やイベント、施設をご紹介します。

●博物館の夏休み講座やワークショップ

「私の住んでいる地域の博物館は、自由研究にも使えるような講座が豊富なので、よく活用させてもらいました。当日申し込みの講座もありますが、人気のある夏休みの特別企画やイベントは定員いっぱいになってしまうことも多いので、事前に予定表を確認して、その日は早めに出かけるようにしました。

ほかにも自由研究に役立ちそうな展示会は、早めにチェックして、夏休みの早めに行っておくといいですよ」(はっぷんさん)

「学校からの案内の中に、ときどき博物館の講座申し込み用紙が入ります。よく見ておくと自由研究に役立ちそうなものもあります。事前予約は往復はがきで申し込むところが多く、人気のあるものは抽選にはずれてしまうこともあるのですが、早めにいくつか申し込んでおくのがポイントかも」(Mさん)

●大人も楽しめる、省庁見学ツアー

「文部科学省とか財務省、厚生労働省など、ふだんあまり縁のない『お役所』の中に入れるということで、親のほうが興味をもって、何度か行ってみたことがあります。

高学年以上が対象の大臣との写真撮影などは、事前に申し込みが必要でしたが、工作遊びとか科学体験(文部科学省)、魚を触れるコーナーなど、1年生でも楽しめそうなコーナーのほとんどは予約不要でした。

とにかく『内閣府』とか『気象庁』など、あらゆる省庁が参加し、それぞれ特徴のあるプログラムなので、事前に調べていけば、親子とも楽しめると思います」(モーリーさん)

●鉄道系イベント

「うちはパパと息子が小さいころから電車大好きだったので、2人で鉄道系のイベントに参加していました。夏休みの子ども向けイベントはいつも大人気ですが、申し込み時期がとにかく早い。5月から募集を開始するところも多いので、早めにチェックしておくといいですよ。

ちなみにうちの息子の1年生のときの自由研究では、首都圏のJRの電車のボディの色を調べました」(らんかーちゃんさん)

●仕事企業の体験イベント

「パティシエやお花屋さん、バスの車両整備など、子どもが好きなお仕事体験ができる企業主催のイベントに何度か応募したことがあります。なかには無料のイベントもあるので魅力的なのですが、募集が6月中と早いので、気がつくと期限を過ぎていたことも。1年生向きのプログラムは全体の半分くらいのため、競争率は高いかもしれません。

うちの娘は食いしん坊なので、1年生のときに親子パティシエ教室に当選して参加しました。内容は盛りつけがメインでしたが、当日作ったデザートを撮影し、紙粘土で再現して、自由研究として提出しました」(Sさん)

いかがでしたか? ぜひ、楽しみながら取り組めるテーマを見つけてくださいね。

前回の記事はこちら

こちらもあわせてどうぞ

毎週木曜にメルマガ発信中!

ご登録はこちらから↓

![★今からチェック! 自由研究に活用できる夏イベント[2016/7/15]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/06/0715_pixta_7173036_S.jpg)

![★本読みが苦手な子に、どうアドバイスすればいい?[2016/7/15]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/07/fc1bfb5750795e0ec8d818a155281c26.jpg)

![★「自由研究」は夏休み前にテーマ決めるとスムーズ![2016/7/14]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/06/0714_pixta_16458589_S.jpg)

![☆きのかんち「まいぺーす入学準備マンガ」第6回[2016/7/13]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/07/2e44269322d0463a9220ade6760d981d.jpg)

![★「学校に行きたくない」って言われたらどうする?[2016/7/13]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/07/f1bea2eccc3b4a9ebc09b44940ead95e-640x510.jpg)

![★「本読み」の宿題で身につく3つの力とは?[2016/7/14]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/07/b2aa7de81566f6d326ac618321f42cb9.jpg)

![★登校しぶりの子、いつから学校に行けるようになる?[2016/7/12]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/07/754a4cd43c25b7a424bd0d36cebe36f2.jpg)

![★水泳が上手な子は、どんな練習をしているの?[2016/7/12]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2014/07/4ecd684b08d2535262097d616421191c.jpg)

![★子どもが泳ぐのを怖がるときは、どうすればいいの?[2016/7/11]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2014/07/01a114735a72fc4707d05737ac3766fe.jpg)

![☆晴れの日も注意! 水遊び前に必ずチェックすること[2016/7/8]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2014/07/d659547d37f5fd38a43fd7f2a1468d7a.jpg)

![☆夏野菜レシピ「トースターでなすのピザ」[2016/7/8]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/07/f74df6d279d04dbdb51f628efd20b2de-825x510.jpg)

![☆河川や海での水の事故をまねく「5つの油断」とは?[2016/7/7]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2014/07/f63c59f71eecffbff2249efdd4c91b11.jpg)

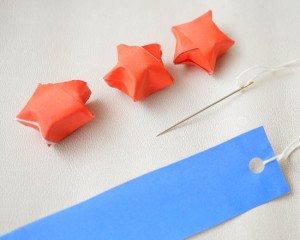

![☆おりがみでできる! 七夕飾りの作り方シート[2016/7/6]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2012/06/5f954c8800701e61411438bc77990d76-640x510.jpg)

![★身長を伸ばすには、何を食べたらいい?[2016/7/6]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/07/eiyou3-640x510.jpg)

![★1日に何をどれくらい食べればいい?[2016/7/4]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/07/eiyou1-426x510.jpg)

![☆プリントして簡単手作り! 星の七夕飾り[2016/7/5]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2012/07/1d31b7f9a2e6ace412427430c8baeffb-640x510.jpg)

![★子どもの野菜嫌いは「歯の生え替わり」のせい!? [2016/7/5]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/07/eiyou2-.jpg)

![★親野智可等の「ママも小学1年生」第7回[2016/7/4]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2013/06/pixta_15993289_S.jpg)

![☆自由研究・工作に! キラキラ「スノードーム」 [2016/7/1]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/15.jpg)

![☆『アンガーログ』でイライラしやすいママから変わる[2016/7/1]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/06/daeaccadb0b3809d7f3eb9c715ce99ff.jpg)

![★適度なストレスは男の子の成長のバネになる![2016/6/30]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2012/08/0630_pixta_14178945_S-1-426x510.jpg)

![★おけいこごとは、男の子の心の成長に役立つ[2016/6/29]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2012/08/0629_pixta_4320433_S.jpg)

![☆子育てのイライラが爆発しそうなとき、どうする?[2016/6/30]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/06/c71e3f49eba31b9486da37f8d32e453a.jpg)

![☆子育てのイライラの奥にある、本当の気持ちとは?[2016/6/29]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/06/a06b5e643e08afc147c2458714c0c7841-426x510.jpg)

![★男の子にとって、お母さんは神様や恋人のような存在[2016/6/28]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2012/08/0628_pixta_18051906_S.jpg)

![★男の子は成長が遅くても大丈夫?[2016/6/27]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2012/08/0627_pixta_17089307_S.jpg)

![★保護者会はなんのために開かれるの?[2016/6/24]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/06/fa6babf5ae703837eaaf967198617a01-640x510.jpg)