こんにちは。現役小学校教諭の舟山由美子です。

1年生の子どもたちは入学してから夏休みに入るまでの間、様々な経験をしてきました。新しい環境の中、これまでとは違った表情を見せるお子さんに、戸惑う親御さんもいることでしょう。

今回は、入学して、言動が乱暴になったことを気にする方からのお便りです。

Q.学校生活にストレスがたまっている様子も見られます

現在1年生の男の子がいます。6月の末から2度ほど、学校から泣いて帰ってきたことがありました。「どうしたの?」と聞くと、同じクラスの女の子にからかわれたと言います。

うちの子は色白で、体も細く、女の子っぽいところがあるので、そういうところをからわかれたようです。

学校に行かないとは言わないのですが、入学してから、家では言葉も行動も乱暴になり、イライラして親をたたくこともあります。息子なりにストレスがたまっているのかなと思います。

個人面談で先生に相談すると「どちらかというと大人しいけれど、特に友だちとうまくいっていない様子は見られない」とのことでした。

すぐに夏休みに入ってしまうので、とりあえず休みの間、様子を見ることになりましたが、今思えば、相手の子に注意してもらうように言っておいたほうがよかったのかなと思います。

2学期になってから、また同じようになったら、どう対応したらよいでしょう。また、休み中に、子どもに何かしてあげたほうよいことはあるでしょうか?

A.何が大事で何がいけないのかを伝えていきましょう

ご相談者は、大事にお子さんを育てていらしたことがうかがえます。お子さんも、人にいやなことを言ったりしたりしない、おとなしくて、優しい男の子なのでしょう。

そんな子が、泣かされて帰ってくる、しかも女の子に…となると、お母さんの気持ちはおだやかではいられませんね。

相談文からわかるのは、

①女の子に2度ほどからかわれたこと

②入学してから、なんとなく粗暴さが見えるようになったこと

③担任の先生の見立ては「どちらかといえばおとなしいけれど、まあまあ友だちとうまくいっている」

ということです。

お母さんは、①と②は関係があると思っておられるかもしれませんが、実際はわかりませんね。わからないと言えば、①の女の子は意地悪でそんなことを言ったのかどうかも、実はわかりません。

なぜなら③の先生の言葉の中に、それをほのめかすものが、はっきりとはないからです。もちろん、担任の先生が見えていないことはたくさんありますから、なかったとは言えないけれど、本当のことはよくわからないのです。

まどろっこしいことを書いていますが、私が言いたいことは、「子どもには子どもの世界がある」ということです。男の子が女の子をからかうのはよくあることです。それと同じように女の子も男の子をからかいます。

なぜそんなことをするかというと、本当は友だちになりたいのに「手ごたえ」がないので気を引くために意地悪を言うこともありますし、男の子なのに女の子よりまつげが長かったり色が白かったり髪がさらさらだったりすると、うらやましい気持ちもあってからかうときもあります。

男の子のほうは、そんな「女心」はわかりませんから、悪意にしか感じられません。

ご相談者のお子さんがそうだということではなく、そんな場合だってある、ということです。小学校という「社会」に入って、これまでとは違う状況になっているとも言えます。

行動が粗暴になるのもストレスがあるということだけでなく、なんらかの「学習」の結果の表れでもあります。子どもたちはこうやっていろいろなことに触れて成長します。

これから大切なことは、そんな中でどんな子に育てたいかという親の軸がしっかりしていることだと思います。

世の中にはいろいろな人がいる、という前提で、では自分はどうするのか、道徳というと大げさになってしまうけれど、何が大事で何がいけないのか、をいつも伝えていくことだと思います。

女の子とのつきあい、男の子とのつきあい、困ったときは必ず大人に伝えてほしい、ということも何かの折に話せるといいですね。

この夏休みは、来たる2学期にそなえて、ほんのちょっぴりたくましい気持ちの子に育てる、という目標をもって過ごされてはいかがでしょうか。

舟山先生のほかの記事はこちら

こちらもあわせてどうぞ

毎週木曜にメルマガ発信中!

ご登録はこちらから↓

ツイッターもやっています!

![★「読書感想文」が上手に書ける4つの質問[2016/8/2]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2013/07/0802_pixta_22715783_S.jpg)

![★夏休みの学童弁当・忙しいママの時短ポイント10[2016/8/3]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/0803_pixta_22730741_S.jpg)

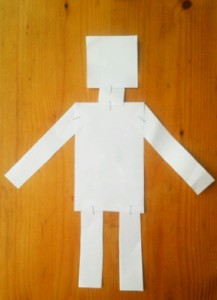

![★【夏休みの工作】紙コップやストローで作るおもちゃ[2016/8/3]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/120-650x510.jpg)

![★読み聞かせには、どんな効果があるの?[2016/8/1]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/07/3631ee415fbf1ad620c4622e43b7ca7f.jpg)

![★子どもが選ぶ絵本から、今の心の状態がわかる?[2016/8/2]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/08/e2b060dd89cf0724a4eba529bc8ff365.jpg)

![★夏休みの学童弁当・食中毒を防ぐポイント6[2016/8/2]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/0802_pixta_15567889_S.jpg)

![★「読書感想文」が書きやすくなる3ステップ[2016/8/1]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2013/07/0801_pixta_15673590_S.jpg)

![★夏休みの学童保育は、どんなイベントがあるの?[2016/7/29]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2013/07/0729_pixta_17669209_S.jpg)

![★親野智可等の「ママも小学1年生」第8回[2016/8/1]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2013/07/0801_pixta_19740174_S-426x510.jpg)

![★〈夏のレジャー費〉ムダを抑えておトクに楽しむコツ[2016/7/28]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/07/aa56eb239f4200490cf13816f12ece40.jpg)

![★【自由研究・工作】空き容器でマラカスを工作[2016/7/29]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2013/06/0729_pixta_15105806_S-640x510.jpg)

![★1日をどう過ごす? 夏休みの学童保育スケジュール[2016/7/28]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2013/07/0728_pixta_16638545_S.jpg)

![★【自由研究・調べ学習】地図や図鑑で国旗を調べる[2016/7/28]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2013/06/0728_pixta_16487297_S.jpg)

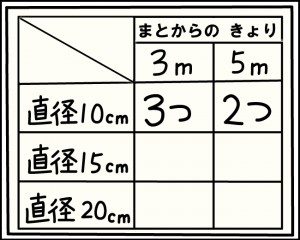

![★【自由研究・科学実験】ダンボールの空気砲実験[2016/7/27]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2013/06/0727_pixta_22899027_S-426x510.jpg)

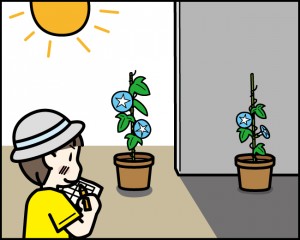

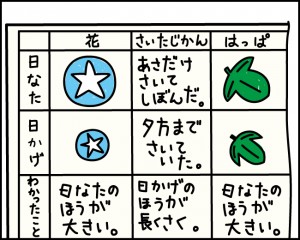

![★【自由研究・観察】日なたと日陰のアサガオ観察[2016/7/26]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2014/07/0726_pixta_3173081_S.jpg)

![★夏休みの宿題の絵・子どもが描き方に迷ったらどうする?[2016/7/26]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/0726_pixta_15204615_S.jpg)

![☆きのかんち「まいぺーす入学準備マンガ」第7回[2016/7/27]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/07/44ee59a57fcac1fced54bc246600df4d.jpg)

![☆子どもへの「質問」3つのNGポイント[2016/7/27]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/07/9e608589ef767724b564290458bbc092.jpg)

![☆親の「質問力」で、子どもの考える力が伸びる![2016/7/26]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/07/31ee6ef52fc7b5774c4624e57392c4b0.jpg)

![★子どもに留守番させるときに伝える防犯のお約束[2016/7/22]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2012/08/0722_pixta_18345050_S.jpg)

![★夏休みの絵の宿題で描くことが見つからないときは?[2016/7/25]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/0725_pixta_11585415_S.jpg)

![☆夏野菜レシピ「冷やしトマトのポン酢ジュレ」[2016/7/22]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/07/25b96663d5677a314fe2b1a518adf5b4-825x510.jpg)

![★買い物中も子どもの連れ去りに気をつけて![2016/7/21]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2012/08/0721_pixta_16437329_S.jpg)

![★楽しく計算の基礎の力が身につく「数当て遊び」[2016/7/20]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/07/84ae7c88b917cede243e341451ce6be0.jpg)

![★算数が苦手にならないために、家庭でできることは?[2016/7/19]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/07/1d5e43acefa7ddef8bc39f18934451de.jpg)