11月22日は「いい夫婦の日」と言われています。

この日にちなみ、より良い夫婦関係を築くためのポイントや夫婦仲が子どもに与える影響を、ファミリー・コンサルタントの高橋愛子さんにうかがいました。

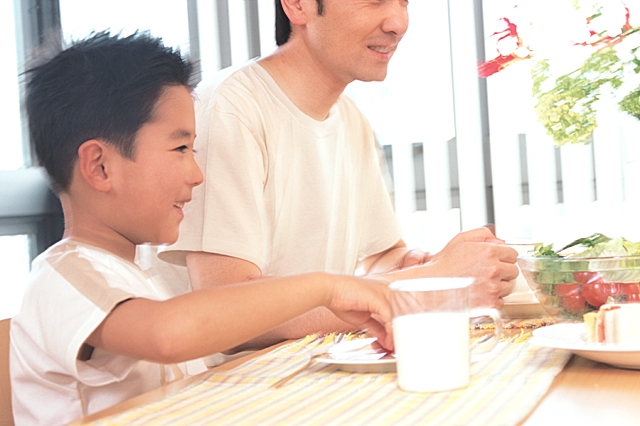

高橋 「小学校という新しい世界に踏み込んだばかりの小学1年生は、不安がいっぱいです。

そんな小学1年生にとって、パパとママの仲が良く、家庭が安心感に満ちた場であることはとても大切です。

帰る場所が安定していれば、精神の足場がしっかり固められます。

不安な世界に飛びこんでも、安心して気持ちをさらけ出せる両親のもとでのびのびと成長していくことができるのです。

反対にパパとママの仲が悪く、家庭でも安心できないと、子どもの不安はどんどん膨らみます。

寂しさや『自分が悪いのではないか』という罪悪感に押しつぶされ、勉強や遊びにエネルギーを使えなくなってしまうのです」

子どもはパパとママの仲がぎくしゃくしているなど、関係を理解できるものでしょうか?

高橋 「非常に敏感に感じ取ります。子どもの感性は大人以上ですから、大人の表情を見ただけで、いろんなことを察知するのです。

パパとママから生まれた子どもにとって、パパ・ママはそれぞれが『自分の半分』という感覚なんですね。

ですから、パパとママが互いに良い感情を持っていないと、子どもは自分を否定されているように感じます。

自分のことが嫌いなんじゃないか、見捨てられるんじゃないかと悲観的になり、家庭が不安でいっぱいの場になってしまうのです。

悲観的なものの見方が身につくと、物事に積極的にチャレンジするエネルギーが不足しがちになります。

自信がなく、依存的になって、成長が妨げられてしまうのです。

このことを肝に銘じて、パパ、ママは良い関係をつくることに努力してほしいと思います」

大人が思っている以上に、子どもはパパ、ママの関係に敏感なんですね。

小学生になった子どもの成長に親の影響がいかに大きいか、夫婦仲の良さがどれほど大切かがわかりました。

次回は、子どもに安心感を与える夫婦の会話についてお聞きします。

![[入学準備]ランドセル選びのポイント:色・保証編](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/image.php_i.jpg)

![[入学準備]ランドセル選びのポイント:機能編](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2012/10/image.php_d.jpg)

![[入学準備]入学までに揃えたい物、用意する時期](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2012/09/ran.php_.jpg)

![[入学準備]入学までにこれだけは!知識と生活習慣](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2012/09/2155_img_01-426x510.jpg)