前回は、子どもと祖父母との関わりの大切さについて棒田明子先生にうかがいました。

今回は、祖父母に子どもを預けるときに気をつけたいこと、についてお聞きします。

棒田 「子どもを祖父母に預けるときのポイントをいくつかご紹介いたします。

1) 体力面での配慮

祖父母は年齢的にも、子どもと一緒に遊んだり、

行動したりするのが大変になってきます。

親の年齢・体調に配慮し、毎日どこかへ連れて行くことを強制するなど、

無理なお願いはやめましょう。

2) 過ごし方の提案をする

祖父母は、孫と何をして過ごしたらよいかわからないことが多いようです。

オセロや将棋など、祖父母が得意なことで、

一緒にできそうなことを提案してあげるといいですね。

3) 情報を提供する

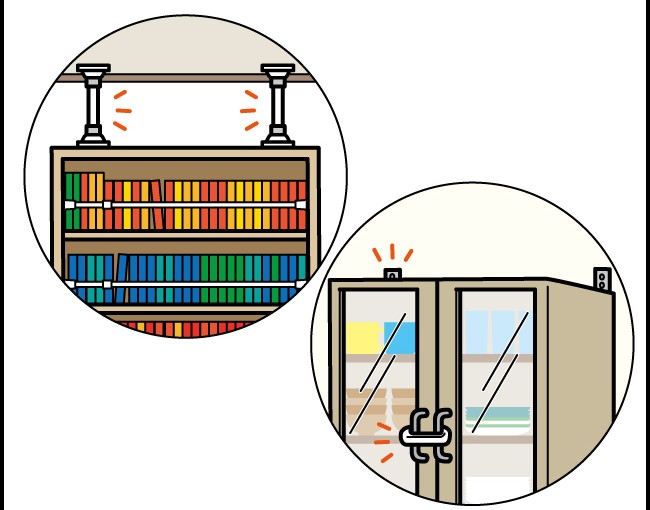

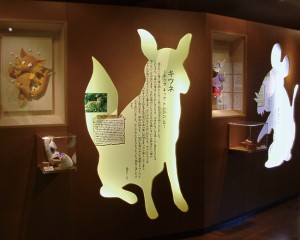

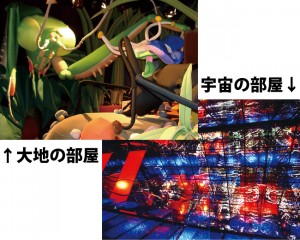

『博物館などは平日の方が空いているよ』

『祖父母といきたいと言っているよ』など、

祖父母と出かけるメリットを伝えます。

その上で、祖父母と一緒に出かけるのによさそうな場所を調べて

『こんなところがあるよ』

というような情報を教えてあげましょう。

4) 感謝の気持ちを忘れない

子どもを迎えに来てもらったら、

『交通費を出した方がいいかな』

と気になったりしますね。

私は、甘えられるなら甘えていいと思います。

それが、おじいちゃん、おばあちゃんにとっての楽しみでもあるからです。

その代わりに、

『たまにはご飯を一緒に食べよう』とか

『一緒に旅行に行かない?』

と誘ってみてはいかがでしょうか。

また、孫からお礼の電話や手紙をもらったりするとうれしいものです。

そういう形で、感謝の気持ちを伝えましょう」

次回は、祖父母にもいろんなタイプがいる、タイプの見極めが大切、というお話をうかがいます。

●NPO法人孫育て・ニッポン理事長 棒田明子 「祖父母に子どもを預けよう」

最終回 いつでも『孫Welcome!』とは限りません

第2回 子どもを預けるときどんなことに気をつけたらいい?

第1回 子どもを祖父母に預けるって悪いこと?