読者のみなさまから投稿いただいた「子育てのお悩みや疑問」のヒントになる絵本をご紹介していく当連載。第2回のテーマは「困ったときに対応できるたくましさが育つ絵本」。

夏休みに入り、一学期をふりかえると、子どもの成長を感じる反面、もっと自分で考えて行動できるようになってほしい…と思うこともあるのではないでしょうか。読者の方からは「新生活にも慣れてきたので、今後は少しずつ自分で判断して行動できるようになってほしい」「自立心の育つ絵本が知りたいです」という声をいただきました。そこで、子どもが「自分から行動してみたい」と思うきっかけになったり、「こんな考え方もあるんだな」と気づくことができるような、自立のヒントになる絵本を5冊、ご紹介します。

◆今回ご紹介する絵本

『みずやりとうばん』(廣済堂あかつき)

『ちっちゃなトラック レッドくんとブラックくん』(ひさかたチャイルド)

『どうしたらいい? ブルーカンガルー』(評論社)

『ツリーハウスがほしいなら』(ブロンズ新社)

『かべのむこうになにがある?』(BL出版)

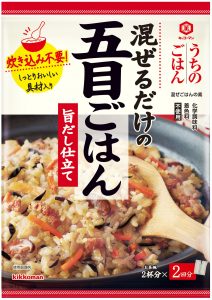

●当番なのに、みずやりを忘れちゃった…。『みずやりとうばん』

金曜日は学校で育てている野菜畑の水やり当番の日。だけど、おじいちゃんが旅行から帰ってくるからと、慌てて家に帰ってきたなつみは、「いちにちくらい みずを やらなくても いいかな」と迷いますが…。『みずやりとうばん』(くすのきしげのり作、あおきひろえ絵)は、「あっ、忘れてた!」と気づいた後の、子どもの正直な気持ちを描きます。おじいちゃんがユーモアを交えつつアドバイスする姿や、なつみの表情、最後にとった行動が印象的。「しまった」の後、周りの大人が子どもの自主的な心に寄り添えるかどうかが成長のカギになりそうです。

●助けあうことの大切さを教えてくれる『ちっちゃなトラック レッドくんとブラックくん』

『ちっちゃなトラック レッドくんとブラックくん』(みやにしたつや作・絵)は「ちっちゃなトラックレッドくん」シリーズの1冊。いつものように届け物をたのまれた赤いトラックのレッドくんは、黒いトラックブラックくんと一緒に出発します。ブラックくんはびゅんびゅんスピードを出すし、「フンッ」といばった返事だし、自分勝手な感じ…。でもふたりが山火事に行きあったとき、ブラックくんがとった行動は…!? トラブルが起こったとき、友達や周囲と助けあうことの大切さを教えてくれる、心あたたまる絵本です。

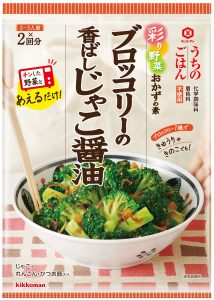

●やりたいことができない!そんなとき。『どうしたらいい? ブルーカンガルー』

『どうしたらいい? ブルーカンガルー』(エマ・チチェスター・クラーク作・絵)は、主人公の女の子・リリーが、大人に「絵を描いて」「本を読んで」と頼んでもやってもらえないとき、ぬいぐるみのブルーカンガルーに「どうしたらいい?」と相談しながら、一人でやってみる姿を描いた絵本。ブルーカンガルーは言葉を発しませんが「リリーはなんてじょうずなんだろう!」「なんてしっかりしているんだろう!」と感心しながら見守ります。そんなまなざしに子どもは安心し、自立していくのだと感じます。

●楽しむために考えよう! 想像力を広げる『ツリーハウスがほしいなら』

『ツリーハウスがほしいなら』(カーター・ヒギンズ文、エミリー・ヒューズ絵)は「ツリーハウスがほしいなら まずは ゆったりあわてずに さあ そらをみあげよう」という言葉から始まります。想像してごらん、どんな木がいい? 道具と設計図は? 花壇があるツリーハウスや、プールに直接飛び込めるように枝からロープを垂らしたツリーハウス。眠る前に本を読みたいなら、ツリーハウスの中に図書室を作ろう。ハワイ生まれの絵本作家エミリー・ヒューズが描く絵は、子どもの冒険心を刺激します。想像をふくらませること、心の中に秘密基地を作ることは、自立心の根っこを育ててくれます。

●自分の目で「ほんとうのもの」を見る勇気。『かべのむこうになにがある?』

どこまでもずっと続いている、大きな赤い壁。壁の中に住む動物達は、壁がどこまで続いているのか、いつどうやって作られたのか、壁の外に何があるのか、誰も気にしないようです。でも知りたがりのネズミだけは違いました。「(壁のむこうは)こわいものがいっぱいある」「闇だ」とみんなが口をそろえるなか、ネズミは外を見てみたいと思います。そしてある日、鳥とともに壁を飛び越えたねずみは…? 『かべのむこうになにがある?』(ブリッタ・テッケントラップ作)は、圧迫感のある赤い壁と、壁が消えたあとのカラフルな世界が印象的な絵本。勇気を持って、思い込みを捨てれば、世界は変わると教えてくれます。

子どもの自立心が育つカギは、5冊の絵本それぞれで描かれ方が違います。親としては、なつみにアドバイスするおじいちゃんや、リリーを見守るブルーカンガルーのように、子どもの自立心に寄り添うことが大切なのかもしれません。「1年生なんだからもうこれくらいできなくちゃ」と突き放すのではなく、程よい距離で見守ることを、夏休みは意識して過ごしてみてもいいかもしれませんね。

(選書・執筆:大和田佳世)

関連記事はこちら

毎週木曜にメルマガ発信中!

ご登録はこちらから↓