子どもが保育園から小学校に上がる際に直面するという「小1の壁」。保育園に比べて学童へのお迎え時間が早くなったり、時短勤務制度が打ち切られてしまったり、学校行事やPTA活動に参加する機会が増えたりと、多くの悩みが出てくるタイミング。そこで、この連載では先輩ママたちに、「小1の壁」をどう乗り越えたかをインタビュー。働くママにも専業ママにも役立つアイデアやアドバイス満載です!

<今回お話を聞いたのは…>

商品本部 商品開発部 プロダクトデザイングループ

浅田有紀子さん

長男(12歳)・次男(9歳)・長女(4歳)

長男の出産を機に転職。時短制度勤務で3人を子育て中

今回お話を聞いたのは第一屋製パン・商品開発部の浅田有紀子さんです。浅田さんは3人の子育てをしながら時短勤務で働いています。まずは、現在のお仕事状況について聞きました。

「小学6年生から保育園年中までの3人の子どもがいるため、9時〜16時の時短勤務制度を使って働いています。今は夫が単身赴任中なので、子育てに仕事に、とにかく慌ただしい毎日です」

浅田さんは、以前は医薬品の分析会社に勤務していましたが、長男の育児休暇中に転職活動を開始。その頃は通勤に1時間半ほどかかっていましたが、これでは仕事と家庭の両立は難しいと転職を決意したそうです。

「1歳で長男を保育園に預けて新しい職場で仕事復帰しました。その時は、まだ幼い我が子を保育園に預けることに対して罪悪感もありました。でも、私の母も私が子どもの頃から働いていたので、同居していた祖母に愛情いっぱいに育てられたんですよね。その時の祖母と保育園が同じ役割だと気付き、私は保育園を『おばあちゃん』って思うことにしたんです(笑)。身内と同じように信頼して任せられるのが保育園。子どもに関わってくれる大人が多いほど、いろんなところからたくさんの愛情を受けて育ってくれると思います」

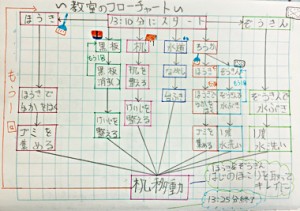

子どもを預けて働くことについて、考え方を変えてみたらポジティブになれたと浅田さん。以来、次男も長女も保育園や学童のお世話になりながら、現在まで時短勤務を続けているそうです。ちなみに、現在の浅田さんの1日のスケジュールは、以下の通りです。

<浅田さんの現在の1日のスケジュール>

06:00 起床

06:10 自分の身支度

06:30 洗濯物を干す

06:40 朝食準備

07:00 朝食

07:50 長男・次男登校

08:00 自宅を出る

08:10 長女を保育園に送る

09:00 出社

16:00 退社

17:00 学童へ次男のお迎え

17:30 保育園へ長女のお迎え

18:00 お風呂

18:30 夕食準備

19:30 夕食

20:00 夕食片付け

20:30 洗濯その他家事

21:00 子どもたちと一緒に就寝

子どもは食パンのみみが苦手?女性ならではの視点で商品開発

では、浅田さんは普段、具体的にはどんなお仕事をされているのでしょうか?

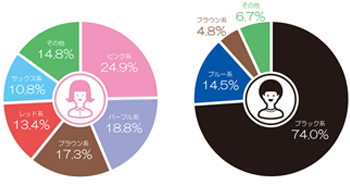

「商品開発部で新製品の企画をしています。私の所属するプロダクトデザイングループは3年前にできたばかりの新しい部署で、メンバー全員女性なんです。女性ならではの視点でマーケット調査し、いち消費者の立場で商品作りをしています」

そんな女性だけの部署で企画・開発された食パン「みみふわ」は、子どもが食パンのみみを残してしまうというママの悩みに答えて生まれ、「FOODEX美食女子グランプリ2017」のママの愛部門で「金賞」と「バイヤー特別賞」を見事受賞。

「フードロスは社会問題でもあるし、食べ物を当たり前に残してしまう大人になってほしくないという思いもありました。何でみみを残してしまうのか、子どもたちに聞いてみると、やっぱり硬い食感が苦手なんだとか。そこで、ふんわり厚切りでみみまで柔らかい食パンを開発したんです」

家族の幸せな食卓に置かれることをイメージしてデザインされたパッケージは、ほんわかとした雰囲気のかわいらしいイラストが印象的です。

「パッケージの前面には『卵不使用』という表示を出したのですが、これがわかりやすくていいとママたちに好評でした。アレルゲン物質を気にするママは、パンを選ぶとき、細かくてわかりづらい商品表示の欄を見るしかなかったんですよね」

子どものための食材を選ぶときは特に商品表示とにらめっこしがち。そんなママの声がパッケージにまで反映されているのは嬉しいですね。「パンのみみを残しがちな子どもが、美味しく食べられるように」というコンセプトはもちろん、パッケージの細かい部分にまでママ目線が反映され、まさに子育て中のママだからこそ開発できた商品と言えそうです。

学校での様子を知るために、子どもと1対1で話す時間を大切に

新しい商品の開発をしながら忙しい日々を送る浅田さん。子どもが小学生になった時、保育園とのギャップを一番感じたのはどんな点でしょうか?

「長男が小1になっても、私の働き方は、引き続き9時から16時の時短勤務だったので、特に大きな変化はありませんでした。お迎えの時間に間に合わなくて困ったといったことも、私の場合はほとんどありません。ですが、一番のギャップは、学校の場合、子どもの学校での様子は本人に聞かない限りわからないということです」

保育園では先生と毎日顔を合わせるので、子どもがどんな風に過ごしたのか知ることができますが、小学生になると親が先生と会える機会はあまりありません。浅田さんは、そこにギャップを感じたそうです。

「それに、男の子はとくに親に話したがりませんし、帰宅後は家事に大忙しでゆっくり会話をする時間も取れませんでした」

「お友達とうまくいってるかな…勉強はついていけているかな…」と、最初は不安だらけだったという浅田さん。どうやって乗り越えたのでしょうか?

「どうにかして息子と1対1のコミュニケーションタイムを設けなくてはと思い、学童にお迎えに行った帰りは長男と1対1になれる唯一の時間なので、その時になるべくいろいろな話を聞くようにしました。息子もこの時間が大好きで、お迎え直後のテンションだと色々と喋ってくれるんですよ。長男が小1の時に次男が保育園の年少だったので、長男と一旦帰宅した後に、荷物を置いて今度は次男のお迎えに行っていました。兄弟がいると自宅でもなかなか1対1にはなれないので、この時間は貴重でしたね」

時間がない中でも、スキマ時間をうまく利用して、子どもの話をじっくりと聞く。こんな時間を意識的に作ることで、子どもが新しい環境へと入っていく際の不安が軽減されるのかもしれません。一緒にいられる時間の長さよりも、いかに子どもと向き合ってコミュニケーションを取るかが大事ということに、改めて気づかされました。

後編では、小学校でのママ友との付き合い方や、仕事をしながら子育てすることのメリットなどについて伺います。

(取材・文:宇都宮薫)

関連記事はこちら

★先輩ママに聞く、「小1の壁」ってどんなもの?[Vol.1]後編

★先輩ママに聞く、「小1の壁」ってどんなもの?[Vol.2]前編

★先輩ママに聞く、「小1の壁」ってどんなもの?[Vol.2]後編

★先輩ママに聞く、「小1の壁」ってどんなもの?[Vol.3]前編

★先輩ママに聞く、「小1の壁」ってどんなもの?[Vol.3]後編

★先輩ママに聞く、「小1の壁」ってどんなもの?[Vol.4]前編

★先輩ママに聞く、「小1の壁」ってどんなもの?[Vol.4]後編

毎週木曜にメルマガ発信中!

ご登録はこちらから↓

![先輩ママに聞く、「小1の壁」ってどんなもの?[Vol.1]前編](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2017/08/e20bb02d018a5b2f0c57bde917c3f52f.jpg)

![シーン別に解説!年長児のイヤイヤ対処法[その3]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2013/05/e4c516f36a49be902b71d83a410e2e29-544x510.jpg)

![シーン別に解説!年長児のイヤイヤ対処法[その1]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2013/05/a1446548c01523ca83bc3abf3faa51b6.jpg)

![シーン別に解説!年長児のイヤイヤ対処法[その2]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2013/05/10368164141acf942416d74a6d8c79fc.jpg)