「周りのお母さんから『子どもに買い物をさせている』という話を聞きました。

小さいうちからお金の教育は必要ですか?」

まだ、数を覚えるか覚えないかの子どもにお金の教育をする必要があるのかどうか、佐藤正寿先生にお話をうかがいました。

佐藤 「お金に関する教育はとても重要です。

というのも、小学校では思いのほか金銭に関わるトラブルが多いからです。

『家の人の財布からお金をとった』

『キャラクターのカードをどんどん買って、むだ遣いをしている』

といったことが低学年でもあります。

そういう話を聞くたびに、お金に関わる教育の必要性を感じます」

買い物に行けば、子どもたちはお菓子やおもちゃを欲しがります。

お金でそれらが買えることを思えば、こうした金銭に関わるトラブルは、決してうちの子とは関係がない遠い話ではないと思います。

正しい金銭感覚を身につけるには、どんな教育をしたらよいでしょうか?

佐藤 「一番簡単に教えられるのは、買い物のときです。

お母さんが買い物をするとき、お菓子などを買って与えるだけではなく、本人に実際に買わせてみます。

お金を100円与えて、『これで買えるお菓子を選んでね』と言います。

これによって、子どもたちも商品の値札の見方を学びますし、同時に『100円でこれくらいのものが買える』という感覚が身につきます。

何度か実践させていくうちに、『ほしいもののために、むやみに使わない』という判断ができるようになってくれば、しめたものです。

これはお金の使い方に対する判断力がついてきた証拠です。

これらは体験活動によってしか身につきません。

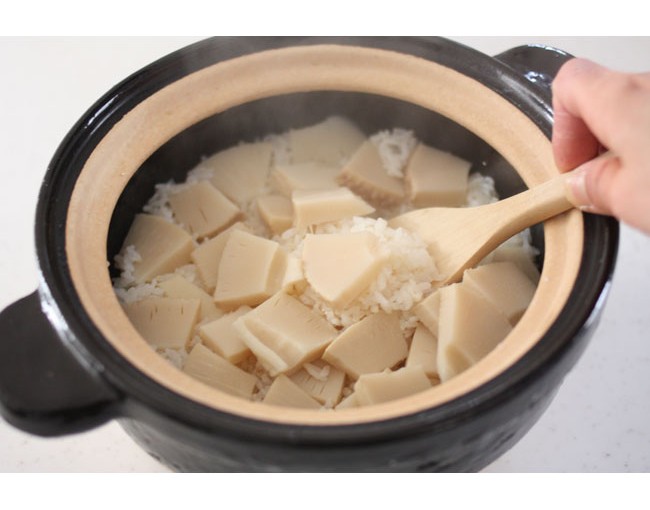

それから、子どもに

『棚からもやしをとってきてちょうだい。・・・・・・このもやし、60円だよね。ヒロ君が選んだお菓子より安いよ』

というようにすると、ものの名前を覚えるだけでなく、商品を比較して見ることができるようにもなります。

お母さんと買い物に行く機会は、子どもたちにとって大切な学びの場なのです」

佐藤先生ありがとうございました。

昔、私たちが小学生だった頃、「遠足のお菓子は300円まで」と学校で決められていましたね。

そのとき、「300円だと案外買えないな」と思いませんでしたか?

大きいスナック菓子を買ってしまえば、残りは少ししか買えないし……、試行錯誤をして買い物をしたことを思い出します。

実際にそうしてお金を使う経験をしていくことで、正しい金銭感覚が身についていくのですね。

ぜひ、小学1年生のうちから、お金の使い方を教えてあげましょう。