キッチンにある材料を使って、かんたんにすぐできる実験を

紹介している『小学生のキッチンでびっくり実験66』。

どれも手品のようにびっくりする実験で、3択クイズで楽しく実験をすすめられます。

今回は、冷凍室を使ったオススメ実験をご紹介します。

≪冷凍室の実験≫

キッチンにある身近な食品を、

冷凍室で凍らせるだけのかんたんな実験です。

凍らせて待つだけなのに、意外に予測がつかないものですよ。

実験を始める前に、三択クイズで実験結果を予想してみましょう。

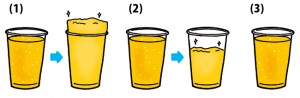

【 実験クイズ1 】

炭酸ジュースの入ったコップを凍らせるとどうなる?

(1)増えて凍る (2)減って凍る (3)そのまま凍る

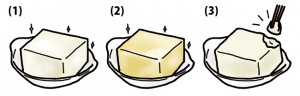

【 実験クイズ2 】

豆腐を凍らせるとどうなる?

(1)白いままで凍る (2)黄色くなって凍る (3)凍らない

≪実験1

炭酸ジュースを凍らせるとどうなる?≫

○用意するもの

・使い捨てのプラスチックのコップ

・炭酸ジュース

○実験方法

1 炭酸ジュースを、プラスチックのコップに注ぎます。

※ガラスのコップは、冷凍すると割れることがあります。

必ずプラスチックのコップを使用しましょう。

ジュースはコップの9分目ほどまで入れます。

蓋をせずに、そのまま冷凍室で凍らせましょう。

倒れないような場所に置いてください。

完全に凍るまで、3時間ほどかかります。

(凍らせる量や冷凍室の状態によって、

時間は変わるので注意しましょう。)

2 冷凍庫からコップを取り出します。

炭酸ジュースが完全に凍ったら、冷凍庫から出してみましょう。

実験クイズ1の答えは・・・

(1)増えて凍る です。

予想は、当たりましたか?

では、なぜ体積が増えるのでしょうか?

水は凍ると、体積が約1.1倍に増えます。

炭酸ジュースはほとんどが水で、

中に二酸化炭素が溶けています。

ジュースの中を気泡として動く二酸化炭素は、

ふだんはジュースから出ると気体として消えます。

ジュースが凍るときに二酸化炭素も閉じ込められて、

その体積ごと凍ります。

水そのものの体積に、二酸化炭素のぶんが加わって、

全体に体積が増えるのです。

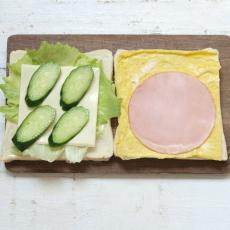

≪実験2

豆腐を凍らせるとどうなる?≫

○用意するもの

・豆腐

・お皿(冷凍室に入れても平気なもの)

○実験方法

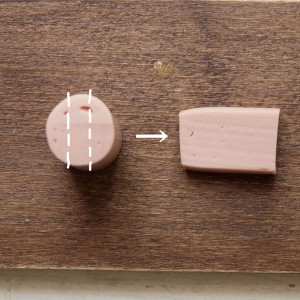

1 豆腐切って凍らせます。

豆腐を8分の1ほどに切って、

お皿にのせてそのまま凍らせます。

2 冷凍庫から豆腐を取り出します。

3時間以上経ったら、豆腐を取り出してみましょう。

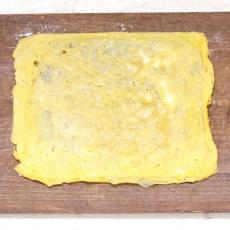

実験クイズ2の答えは…

(2)黄色くなって凍る です。

白くてやわらかかった豆腐が、黄色くなってカチカチに凍ります。

なぜ黄色くなって凍るのでしょうか?

豆腐は、豆乳をかためてできています。

豆腐の約90%が水なので、凍ると水と大豆の成分が分離して、

全体が大豆の色になるのです。

ご紹介した炭酸ジュースや豆腐の他にも、

納豆・ケーキ・生卵・はちみつ・ガム・ケチャップ・ドレッシング・醤油など、

キッチンにあるものを凍らせて、予想してみましょう。

→詳しくは、

『小学生のキッチンでびっくり実験66』(学研教育出版)に載っています。

冷凍室の実験の他にも、キッチンでできる簡単でおもしろい実験がたくさん紹介されています。

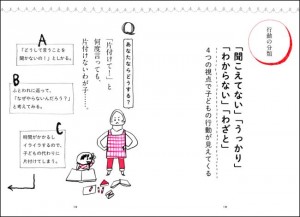

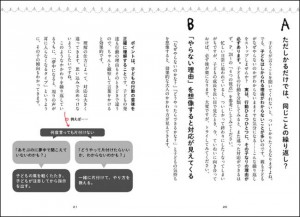

![勉強させようと言ってしまいがちなNGワード[7/29]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/1086_img_10.jpg)

![★小学生になっても「読み聞かせ」をしたほうがいい?[7/29]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/1082_img_01.jpg)

![★「絵本選び」でやりがちなママのもったいない行動[7/30]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/1083_img_01.jpg)

![勉強大好き&学力アップ「親野智可等のママゼミ」第15回[7/28]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/image.php_38.jpg)

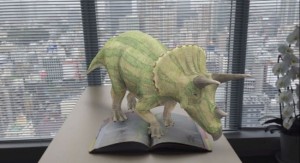

![親子で楽しめる「図鑑」の活用法[7/24]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/1084_img_011-600x510.jpg)

![失敗しないバーベキューのコツって?[7/23]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/4c0e0144c5dc0ea4f9ece19d7ddeda18-825x510.jpg)

![バーベキューの準備や焼き方のポイントは?[7/24]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/5b133f633126709489812549f6fec64f-825x510.jpg)

![デコ弁当『魚肉ソーセージでお花さん』の作り方[7/18]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/ph011-820x510.jpg)

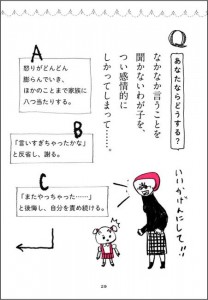

![発達障害の子どもに、親はどのように対応すればいい?[7/16]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/cd449ff989069157e98f6bf5b80c8313-825x510.jpg)

![先を見て、子どもに合わせた接し方を[7/17]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/50640ebc68bf0ceb51f57cc766702418-825x510.jpg)

![「うちの子、ほかの子と少し違うかも」と思ったら……[7/15]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/227483cf3c9457edf449043c300628d7.jpg)

![勉強大好き&学力アップ「親野智可等のママゼミ」第14回[7/14]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/image.php_37.jpg)

![デコ弁『魚肉ソーセージでおさかなさん』の作り方[7/4]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/ph01-825x510.jpg)

![勉強大好き&学力アップ「親野智可等のママゼミ」第13回[7/7]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/image.php_36.jpg)

![渋滞中でも楽しく過ごせる、おすすめアプリ[7/1]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/top-640x510.jpg)

![「苦手なママ友の誘いを断りたい」どうすればいい?[6/27]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/d64c56fa1da4e33686e9717d6714f5bd-818x510.jpg)

![「ママ友から仲間外れにされた」どうすればいいの?[6/26]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/ed9bfa47ac8846f2595a9531278df503-825x510.jpg)

![「ママ友がいない」どうすればいいの?[6/25]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/1232a49327fbef28afc33afc3abe1fc2-359x510.jpg)

![デコ弁『ぞうさんミックスサンドイッチ』の作り方 [6/20]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/1047_img_01-200x3001.jpg)

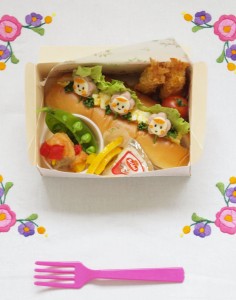

![デコ弁『うさぎさんロールサンド』の作り方[6/6]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/1042_img_01-200x3001.jpg)