毎週木曜にメルマガ発信中!

最新記事を毎週配信

ご登録はこちらから↓

【小学1年生】と【年長】ママのお役立ち情報を配信!

毎週木曜にメルマガ発信中!

最新記事を毎週配信

ご登録はこちらから↓

関連記事はこちら

★「卒園対策委員」経験者に本音を聞く、先輩ママ座談会【第1回】

★「卒園対策委員」経験者に本音を聞く、先輩ママ座談会【第2回】

★「卒園対策委員」経験者に本音を聞く、先輩ママ座談会【第3回】

卒園対策委員・先輩ママの声 はこちら

毎週木曜にメルマガ発信中!

ご登録はこちらから↓

関連記事はこちら

★「卒園対策委員」経験者に本音を聞く、先輩ママ座談会【第1回】

★「卒園対策委員」経験者に本音を聞く、先輩ママ座談会【第2回】

★「卒園対策委員」経験者に本音を聞く、先輩ママ座談会【第3回】

卒園対策委員・先輩ママの声 はこちら

毎週木曜にメルマガ発信中!

ご登録はこちらから↓

卒園対策委員・先輩ママの声 はこちら

卒園に関する記事はこちら

毎週木曜にメルマガ発信中!

ご登録はこちらから↓

年長さん特有の「卒園対策委員」。その中でも卒園式の後に行われる謝恩会に力を入れる園は多いようです。

「謝恩会担当」とは、どんな仕事をするのでしょうか?先輩ママに経験談を聞きました。

●謝恩会担当の仕事は?

「謝恩会担当」の仕事内容は、

・会場選び、予約、園とのスケジュールすり合わせ

・謝恩会の内容の企画

・食事・飲み物の手配

・ママの出し物の練習の段取り、手配

・先生への招待状づくり、プログラムづくり

・先生への贈呈品、花束の手配

・当日の会場飾り付け、配置、BGM選び、司会進行 後片付け

と、その仕事量はかなり多そうです。

●4月に場所決め、出し物の練習に半年かける園も……

「幼稚園最後の行事・謝恩会は大イベントなので準備は1年がかりです。

年長になった4月には評判のホテルの宴会ルームを予約。

人気の施設は近隣の園のママも狙っているので、新年度に入ったらすぐに予約しないといっぱいになってしまうこともあるんです。

ママたちの出し物は某アイドルグループのダンスを完全コピーすることに決まったので卒園の半年前から衣装づくりや練習に時間を費やしました。大盛り上がりで達成感もひとしおでしたよ」(A.M.さん)

「謝恩会は父母会主催なので、園はノータッチです。

保育園のホールにそのまま残ってみんなで軽食を食べながらお話し、親の合唱、先生へ花束プレゼントで終了。シンプルですが、思い出になりました。

ちなみに一家庭500円の低予算でした」(K.T.さん)

「保育園近くの公民館ホールで『お別れ会』という形で行いました。食事は持ちよりで簡単なもの。

各家庭から子どもたちの赤ちゃん時代の写真を集め、『この子は誰でしょうクイズ』をしたり、園の思い出スライドショーを作って流したりして親も子も楽しめる内容にしました。

記念品は子どもたちの絵を集めてデザイン化して、オリジナルのマグカップを作って全員にプレゼント。

小学校はバラバラになってしまうので最後にほのぼのと過ごせたのはよかったです」(U.R.さん)

「うちは私立の幼稚園で、謝恩会は例年、近くの宴会ルームのあるレストランで行っています。

今年はスタートが遅くなり、ほかの園がすでに予約していて……。

園にかけあい、卒園式の日をずらしてもらうことになりました。

このことがきっかけで、ママたちにも焦りと気合が入って、しっかりと準備して、いい謝恩会になりました」(H.M.さん)

幼稚園と保育園、また公立と私立、さらに個々の園のカラーや地域によって謝恩会の内容や規模にはかなり差があるよう。役員になると準備は大変ですが、最後のよい思い出になるように、協力したいですよね。

(ママノート編集部)

卒園対策委員・先輩ママの声 はこちら

卒園に関する記事はこちら

毎週木曜にメルマガ発信中!

ご登録はこちらから↓

こんにちは、ママノート編集部です。

今日から4月がスタート!

1年生だった子どもたちは、新学期からは新2年生になりますね。わくわくドキドキして迎えた入学式でしたが、あれから1年が経ち、心も体も大きく成長しているのではないでしょうか?

教育評論家の親野智可等先生からお届けしていた連載コラム「ママも小学1年生」も、4月からは子どもたちの進級に合わせて新連載コラム「ママも小学2年生」が始まることになりました!

小学2年生の勉強や生活などその時期のトピックスを、親野先生が皆様に一足早くお知らせします。

「取り付けポケット」「かんたんポケット」「マイポケット」など、いろいろな名前で呼ばれる通称「移動ポケット」。

子ども服の小さなポケットに入りきらないハンカチやティッシュを収納でき、クリップや安全ピンで毎日着替える服に付け替えることができる便利さが大ウケ!

未就学園児から小学生まで、男女問わずその人気が高まっています。

ティッシュとハンカチを入れられる移動ポケット。

すでに大ブームの園もあるとか!?

ハンドメイドブロガーで、ご自身のブログで公開した「移動ポケットのつくり方」が大人気のさくらゆママさんに、その便利さをおうかがいしました。

型紙とつくり方シートのダウンロードもできますよ!

●ティッシュを洗濯することがなくなる!

さくらゆママさんが「移動ポケット」に着目したのはいつごろですか?

さくらゆママ 「2~3年前くらいから、ポケットティッシュカバーにクリップをつけて洋服につけているお子さんを見かけるようになり、便利そうだなぁと思っていました。

自分の子どものために改良してつくってみようと考え、大きくつくって、タオルハンカチも入れられるようにしてみたんです。

見た目もできるだけかわいらしく、子どもでも使いやすいように、と試行錯誤して完成しました。

つくり方と型紙を自分のハンドメイドブログで公開したところ、たくさんの方から好評のお声をいただくようになりました」

生地を工夫していろいろな表情に。

「移動ポケット」のおすすめポイントとは?

さくらゆママ 「やっぱり、ティッシュを洗濯してしまうことがなくなるところですね(笑)。あと、子どものポケットがハンカチなどでパンパンになってしまうこともなくなります。

特に女の子のスカートはポケットがない場合もありますが、移動ポケットさえあれば、どんなお洋服のときもティッシュとハンカチを常備できます。

洗い替え用にいくつかのパターンでつくっておくと、お洋服にあわせてコーディネートも楽しめますよ」

男の子でも使ってOKでしょうか?

さくらゆママ 「もちろんです! 女の子たちの間で主に流行っているようですが、かっこよく男の子柄でつくると、男の子も意外と喜んでくれます。

うちの子も、おでかけのときに飴を入れたりしてじょうずに使いこなしてますよ。

ちなみにママにももちろん便利なので、バッグインバッグに使う方もいらっしゃいます」

男の子なら、後ろにつけてもスマート!

持ち手をつければ、ママにも便利。

●裁縫が苦手なママにもかんたんにできる!

手づくりは難しそうですが…?

さくらゆママ 「パーツがそれほど多くないので、お裁縫初心者の方でもかんたんにつくることができます。

子どもに合ったかわいい布を選んで、出来上がりを想像しながらテンションをあげて断裁を終わらせれば、あとは縫うだけです!

完成すると達成感がいっぱいですよ」

基本は直線縫いなので、初心者も安心!

これから手づくりするママにアドバイスをお願いします!

さくらゆママ 「ティッシュポケットを外につけたり、蓋をなくしちゃったり、お子さんが使いやすいようにアレンジしていただいてもちろんOKです。

世界にひとつだけのものに愛着がわき、きっとお子さんも気に入ってくれるはず。

完成すると達成感でいっぱいになり、次もきっとつくりたくなるはずです!」

さくらゆママさん、ありがとうございました!

こんにちは、キッズパーティスタイリストの國谷典子です。

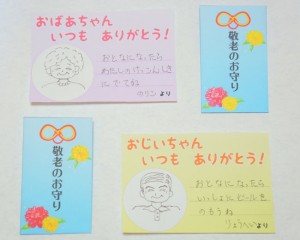

来月の敬老の日に向けて、ちょっと趣向を凝らした手作りプレゼントを考えてみました。

長生きの「手作りお守り」です。

●敬老の日は何をする日?

敬老の日は、いつもお世話になっているおじいちゃん、おばあちゃんに感謝の気持ちを伝える日です。

いつも心の中では「ありがとう」「感謝しているよ」と思っていても、なかなか言葉に表すのは難しいことです。

しかし日本に敬老の日があるからこそ、普段言えない感謝の気持ちを素直に伝えられるのではないでしょうか?

●海外にも敬老の日とよく似た日があります。

以前、息子が通っていたベルギーのインターナショナルスクールには、秋頃、おじいちゃんとおばあちゃんに感謝の気持ちを伝えよう!と言う日がありました。

そのため子ども達は、頑張って手紙に絵と自分の名を書き、それぞれの国に住んでいるおじいちゃん、おばあちゃんへ手紙を送ったのです。

すると世界中に住んでいるおじいちゃんとおばあちゃんから子ども達へ手紙の返事が届いたのです。

英語の手紙、母国語の手紙、どの手紙も孫からの手紙を受け取った嬉しさが溢れ出すような内容でした。

どの国のおじいちゃんも、おばあちゃんも、孫から届く手紙ほど嬉しい物はないのです。

●孫の手紙はお守り代わり

日本のおじいちゃん、おばあちゃんも、孫からもらった手紙は宝物になるそうです!

そしてこの小さな手紙は、おじいちゃん、おばあちゃんを守ってくれる最強のお守りにもなるのです。

大好きな孫から、

「おじいちゃん、大人になったら一緒にお酒を飲もうね!」

なんて書いてあったら、おじいちゃんは孫が成人するまで頑張って長生きしようと思います。

「おばあちゃん、私の結婚式には必ず出てね!」

なんて書いてあったら、おばあちゃんは孫の花嫁姿を見るため今まで以上に健康に気をつけようと思います!

孫の言葉は、おじいちゃん、おばあちゃんを健康で長生きさせる魔法の言葉になるのです。

●日本は大切な物を包むという、素晴らしい文化を持った国です。

おじいちゃん、おばあちゃんに送る手紙は、ぜひ敬老のお守りの中に入れてください。

大切な物を包む文化。これは日本が世界に誇れる素晴らしい文化だと思います。

私はベルギー在住中に外国人ママにお金を立て替えてもらった事があります。それは5ユーロぐらいでしたが、お金は日本のポチ袋に入れて返したのです。

するとその外国人ママに「お金をこんなに可愛くラッピングするなんて、日本人はとても優雅な国民なのね!」と驚かれました。

確かにお金をラッピングする国なんて聞いた事がありません。

しかし、大切な物はむき出しではなく、何かに包んで渡すと言う日本の風習を私は誇りに思いました。

また、日本のお菓子をベルギー人にプレゼントしたこともありますが、上品な柄の包装紙にきちんと包まれたプレゼントをたいそう喜んでくれました。

プレゼントを透明のセロファンで覆うのが当たり前の国では、日本の「お包み文化」はとてもアメージングな事に思えたのでしょう。

特に京都の老舗の美しい包装紙や、お寺や神社で買える可愛らしいお守りは、はんなりとした美しさがあります。

それはどちらも大切な物を包み、大事に守っていると言う共通点がありました。

敬老の日は、いつも孫を見守ってくれているおじいちゃん、おばあちゃんに感謝の想いを込めて、「敬老のお守り」を渡してください。

はんなりとしたデザインのこのお守りが大切な孫からの手紙を守り、そしておじいちゃん、おばあちゃんが長生きできるように守ってくれますよ!

【敬老の日のお守り:作り方】

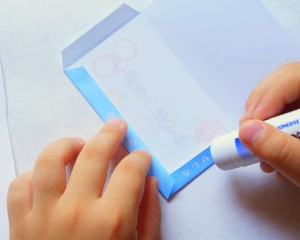

1. ダウンロードシートの1ページ目からお守りの袋を切り取ります。

一枚のシートで、二つの袋が作れます。

2. 袋の形になるように折ります。

3. のりしろにのりを付け、紙を貼り合わせます。

これで袋状になります。上の部分は、折りかえしただけであけておきます。

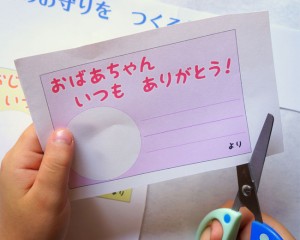

4. ダウンロードシートの2ページ目からお手紙の台紙を切り取ります。

おじいちゃん用とおばあちゃん用の二枚があります。

5. 丸の中に、おじいちゃん、おばあちゃんの似顔絵を描きます。

6. 手紙の欄には将来、お子さんがおじいちゃん、おばあちゃんと何がしたいかなど、楽しい夢を書きましょう。

まだ字を書けないお子さんは、お父さん、お母さんが代筆してあげてください。

7. 手紙を3つ折りにして、お守りの袋の中に入れます。

袋の裏面にはお子さんの名前を書いてください。

8. 大好きなおじいちゃん、おばあちゃんに、

「いつもありがとう!いつまでも元気でいてね」と言ってお守りを渡しましょう。

こんにちは、キッズパーティスタイリストの國谷典子です。

今回は、お盆が近いということで、簡単に作れてきれいな「灯篭(キャンドルスタンド)」を作ってみたいと思います。

●日本のお盆は故人を偲ぶ日です。

日本には大切な行事が沢山あります。

その中でも、特に大切にしなければいけない行事は、お正月とお盆ではないでしょうか?

お盆とは、ご先祖様や生前お世話になった方の霊が、年に一度家に帰ってこられる大切な期間。私達はお盆の間、ご先祖様を家にお迎えし、供養をいたします。

供養の仕方や過ごし方は、地域や家によって違うかもしれませんが、京都ではお寺へお参りしてお精霊(しょうらい)さんと呼ばれるご先祖様の霊を迎えに行きます。

そしてお墓参りをして、帰ってこられたご先祖様のために、お供え物、お水、お光をあげてご先祖様を供養します。

この供養は京都の夏の風物詩「五山の送り火」まで続けます。

お盆のお光はご先祖様の霊が迷わず家に帰ってくるための目印であり、亡くなった方への供養になるのです。

そして五山の送り火は、家で供養したご精霊さんが、ふたたび冥府に戻られるのを見送るための灯りだと言われております。

日本のお盆の考え方、そして過ごし方はかなり独特です。

では、日本以外の国にもお盆はあるのでしょうか?

●中国の清明節

中国には4月に「清明節」と言う祝日があり、この日はご先祖のお墓参りをして、お墓を掃除し、お供え物をするのだそうです。

まるで日本の春のお彼岸とお盆を合わせたような行事ですね。

●ヨーロッパの万聖節と死者の日

ヨーロッパにも似た習慣があります。

カトリック教徒の多い国では11月1日を「万聖節」=すべての聖人と殉教者を祝う日、そして翌日の11月2日を「死者の日」=ご先祖様や故人を偲ぶ日とされています。

しかし、万聖節が祭日なのに対し死者の日は平日のため、万聖節にお墓参りをする人が多いそうです。

しかも、お墓にお供えするのは菊の花!

私が住んでいたベルギーでも、花屋で菊の花の鉢植えを買い求め、お墓にお供えしている人を多く見かけましたよ。

菊は日本特有の花だと思っていたので、この光景にはとても驚きました。

そして夜、人々はキャンドルに火を灯し故人を偲ぶのです。

沢山のキャンドルが供えられた墓地は怖いどころか、とても幻想的でした。

●お盆は電気を消して、灯篭に火をともしましょう

人が故人を想い、火を灯す習慣は万国共通のようですね。

2年前の大震災以来、日本は電力不足が続いております。

ぜひ今年のお盆は照明を消して、手作りの灯篭を灯してみましょう。

ゆらゆらと揺れる柔らかい光を見ると、人の脳はリラックスしますよ。

お盆はぜひ家族で優しい灯りを囲み、故人を偲ぶと同時に 家族と過ごせる事に感謝しましょう。

子どもの手作りの灯篭(キャンドルスタンド)はお盆に帰省した時に、おじいちゃん、おばあちゃんへのお土産にしても喜ばれそうですね。ぜひ今年のお盆休みはエコな灯りで過ごしてみてくださいね。

(※本物のキャンドルの火は危険なので使用しないでください。今回はLEDキャンドルライトを使用しています。100円ショップなどで購入できます)

【手作り灯篭:作り方】

1.DLシートからランタンを切り取ります。

2.カッターナイフ等で模様に切り込みを入れます。(危ないので大人の方がやってください)

3.切り込みは外側に折り曲げます。

4.のりしろにのりをつけ、端を貼り合わせます。

5.はさみを使って、角に切り込みを入れます。

6.角の切り込みは指で押して内側に凹ませてください。

7.底側ののりしろにのりを付けます。ランタンの内側に手を入れ貼り合わせます

8.完成です。中に、LEDキャンドルライトを置きます。

(※キャンドルライトは100円ショップなどで購入できます。本物のろうそくは危険ですので使用しないでください)

※LEDキャンドルライトを灯したところ

灯篭は、置くだけでなく、スタンドに吊るしてもきれいです。

9.スタンドに吊るす時は、上部にパンチで穴を開けてください。

[入学準備]なぜ脱ぎっぱなしではいけないの?

うちの子、全然片付けられないんです…。

子どもにお手伝いをお願いするとき、何と言う?

「ほめる、しかる」関連記事

毎週木曜にメルマガ発信中!

ご登録はこちらから↓

ツイッターもやっています!

[入学準備]なぜ脱ぎっぱなしではいけないの?

うちの子、全然片付けられないんです…。

子どもにお手伝いをお願いするとき、何と言う?

シャキシャキとした食感がアクセント!

《かんみさんのおすすめPOINT》

「ほめる、しかる」関連記事

【入学準備】

「こどもずかん とけい 英語つき」(学研教育出版)の監修をした筑波大学附属小学校の田中博史先生に、時計を覚えるコツをうかがいました。

田中 「生 活の中で使わない限り、数の領域の話では幼児が60までの数を理解するのは難しいものです。ただ、50音を習わなくても、自分や、お父さんお母さんの名前 を言えたり、読めたりするのと同じで、『時計』も、生活の中で使うことで、『量』としてとらえることは幼児でも可能です。

二つのものが連動して動く、時計の針の動きを読み取ることは、子どもたちにとって簡単なことではありません。私が1年生に指導するときは、最初は長い針をとって短い針だけの時計にして注目させています。(※「こどもずかん とけい 英語つき」の時計の針はとれません。)

短い針だけの時計でも、ぴったりの8時、9時、その間の9時半などは示せます。

『ほら、短い針だけでも時刻がわかるね。では短い針だけでいいね』と告げておいて、『では10時25分ぴったりに集合!』などと言うと、『先生、そんなの無理だよ。もっと詳しい針がほしい』と子どもたちは言い出します。

まずは短い針に注目させ、大まかな時刻を知る、それから長い針で詳しく知る。個々の針の役割に気づかせることが大切なのです。

この本の『かちかちどけい』のような時計の模型を使って、絵本の使い方以外に、おうちの人や友達とゲームをするのも有効です。じゃんけんで勝ったら、何分進めるとか、お子さんとルールを話しあって自由に遊んでみてください。

友達同士で各自の時計があれば、例えば、3時をスタート、6時をゴールとしてじゃんけんゲームをします。グーで勝ったら5分、チョキで勝ったら10分、パーで勝ったら15分進むというようなルールを作って遊ぶのも楽しいと思います。

ゲームをしながら自然に『ゴールまであと5分。次は絶対グーで勝たないと。パーで勝ったら6時10分になっちゃう』なんて言いながら時計の読みや計算まで理解していきます」

お昼の12時のことを午後0時と言いますが、分かりやすく伝える方法はありますか?

田中 「『こどもずかん とけい』では、最後のクイズで、概念の難しい『0時』を取り上げていますが、『0はスタート』と説明してあげてください。

『午前のスタートだから午前0時、午後のスタートが午後0時』です。午前1時、午後1時より前、スタート地点(起点)と考えるとわかりやすいでしょう」

子どもが時計を覚えるためのアドバイスをお願いします。

田中 「小学校1年生の教科書では、時計の授業は2ページ程度しかありません。

生活の中で、おうちの方や友達と一緒に遊びながら時計と触れ合う時間を増やすことが大切です。遊びの中で繰り返し体験したことはちゃんと身につきます。『お勉強』するよりももっと、時計がわかるようになることでしょう」

田中先生ありがとうございました。

《食材メモ》

撮影/勝倉崚太

【入学準備】

こんにちは。学研教育出版 大西由美子です。

小学校に入学すると、授業が始まる時間、帰る時間など、自分で時計をみて行動する必要が出てきますよね。

今までは、お家の方が予定の時間に間に合うように行動を促してくれていたかもしれませんが、学校ではいつでもそばに付いて、教えてあげることはできません。とけいの見方、読み方を少しでも学んでから入学すると安心ですね。

小学1年生の算数における難関は、「くり上がり」のある足し算。

前回は花まる学習会代表・高濱正伸先生に、カウンティングを繰り返すことで数の概念をつかみ、計算力を高める方法をお聞きしました。

そのほかには、どんなトレーニングが有効でしょうか。

高濱 「くり上がりを理解して身につけるためには、どこかでドリルのような計算問題を、繰り返し解く練習が必要です。

でも、そればかりでは子どもも飽き、計算に嫌悪感をもちかねません。

子どもが楽しく、意欲的に取り組めるような工夫を加えるといいですね。

たとえば、計算を下図のように、迷路やすごろくと組み合わせるのも楽しいアイディアです。

ルールに従ってマス目を進む問題は、試行錯誤しながら、自然と計算を繰り返す経験が積まれます。

慣れてきたら鉛筆や指を使わず、暗算だけでゴールまでたどり着くように挑戦してみましょう」

また、計算ドリルを解くにしても、『目標○秒以内』など、スピードを重視するのもいいでしょう。

ストップウォッチなどでタイムを計り、タイムが縮んだら、たくさんほめてください。

そうして子どものやる気を高めることが、学力を伸ばすことにつながるのです」

苦手を克服するために必要なのは、何よりもやる気。

子どもがのびのびと能力を伸ばしていけるよう、見守っていきたいと思います。高濱先生、ありがとうございました。

●「こくご、さんすう」関連記事

楽しく勉強できる「間違い探し」のすすめ

文字・数の基礎が身につくドリル

準備万端のつもりでも、ついうっかり忘れてしまうことってありますよね。

入学式当日までにやっていけばよかったと思ったことについて、人気ブログ『おやこぐらし』のゆずぽんさんにうかがいます。(前回のママ友のお話は、こちら)

ゆずぽん 「春休みの間に、通学路について詳しく教えておけばよかったと思いました。

学校まで一緒に歩いて、何分くらいかかるか計ってみるとか、ちゃんと決められた道で帰ってくることを話しておくと、親子共に安心できると思います。

うちの場合は、集団登校ではなかったので、朝は送っていきましたが帰りがちゃんと帰って来られるか、すごく心配でした。

最初は家で待っていたのですが、気になって途中まで迎えに行ったりして、結局、最初は送り迎えをしていました。

何日か経って、長男から『もう送り迎えはしなくていいよ』と言われて家で待つようになり、その時は、頼もしいような、ちょっとさみしいような気分でしたね」

通学路は、一緒に下見をしておくと安心ですね。その他に、やっておけばよかったと思ったことはありますか?

ゆずぽん 「毎度のことですが、デジカメやビデオカメラの充電を忘れてしまいます。

現在4歳で年中さんの次男が、次に入学を控えています。

その時は、絶対に数日前から準備をしておこう!と今から思っています」

子どもの準備ばかりに目がいってしまい、つい忘れがちなところですね。

ゆずぽん 「そうなんです。こんなこともありました。

入学式前日の夜に、旦那用の携帯スリッパが無いことに気づき、慌てて買いに行ったのですが……。

サイズを確認せずに買ったため、かなり小さく、スリッパから足がはみ出していました(笑)

その他にも、入学式はハプニングの思い出がたくさんあります。

長女の入学式の時、式の直前に長男がイタズラをして旦那を怒らせてしまい、怒られた長男はそのまま逃げて行方不明に!

式の最中に旦那が家まで長男を探しに行った、なんてこともありました。

結局体育館裏に隠れていたんですけどね。おかげで入学式を満喫できませんでした。

子どもの好きなキャラクターの文房具一式をはりきって早めに買ったんですが、『入学説明会』で、キャラクターものはなるべくやめてほしいと言われ、買い直すことになった、なんてこともありました」

早めに準備しても良いものとダメなものがあるんですよね。

ゆずぽんさんの、楽しいエピソード。これから、入学式を迎えるパパ、ママの参考になると思います。

ゆずぽんさん、ありがとうございました。

●「入学式」関連記事

●「人気ブロガー・子育て」関連記事

人気ブログ「プクリン日記」の“入学準備”時代!

人気ブログ「プクリン日記」の1年生になる練習!

キャンプの楽しみの1つは、自然の中、皆で一緒に作って食べる食事ですね。

今回は、キャンプ料理のコツと親子キャンプにおすすめのレシピを「週末キャンプ&アウトドア」の大迫さんにお聞きします。

大迫 「キャンプ料理のコツはいくつかありますが、ここでは、キャンプがより楽しくなるようなものを中心にご紹介したいと思います。

アドバイス1:

料理の材料は出発前に準備しておく

鍋に入れる野菜などは、使用する分量を、皮をむいて切って持参すると、混雑しやすいキャンプ場での仕込みが楽になります。

アドバイス2:

夏のキャンプにクーラーバッグは必須

コンビニやスーパーなどで売っている氷を随時購入、補給は欠かさないようにしましょう。

キャンプ場の管理事務所などでも販売されていますが、売り切れには注意しましょう。

アドバイス3:

土地のものを材料に加える

地元の道の駅や朝市などに出かけて材料を仕入れてみては。

旅気分も味わえ、新鮮で美味しいものが食べられますよ。

アドバイス4:

調理はワイルドに

包丁を使わなくても大丈夫。

キッチンバサミをお子様に持たせて、どんどん調理してもらいましょう。

野菜は、手でちぎってもいいですね。

アウトドアの環境が美味しさをアップさせます。失敗しても、よい思い出。

アドバイス5:

インスタント物も加える

お吸い物の素、万能つゆ、ピザソースなど、他のメニューにうまく使うことで、持参する調味料を減らしたり、調理時間を減らしたりできます。

アイデア次第で、独自の美味しいものができるかも。

アドバイス6:

ひとつのメニューで何種類も作る

まるごとキャベツ鍋→ジャガイモやにんじんを加えてポトフ→カレールーを加えてカレー→余ったカレーでドライカレーのように、余ったものを利用することで材料を無駄にせずに済みます。

アドバイス7:

みんなで参加できるメニューを加える

ピザのトッピングや手巻き寿司、パンの製作など、親子で参加できるメニューでもっと楽しくなります。

また、食事の際にテーブルの上をアウトドアらしく飾るのがおすすめです。

貝殻や野草、花など、昼間に遊んだときのものを飾ってみましょう。

キャンプらしさが一気に盛り上がりますよ」

親子キャンプでオススメな簡単な料理を教えていただけますか?

大迫 「お子さまと一緒にクッキングするのにピッタリな春巻きの皮を使った簡単『四角いピザ』と、『ベイク・ド・ポテト』はどうでしょうか?

親子でトッピングなどを楽しみながら調理ができると思いますよ」

おすすめ料理2品のレシピを、ふろくコーナーでダウンロードできるようにご用意しました。

ぜひレシピシートをダウンロードして、キャンプに持っていってみてください。

3回にわたってお届けした親子キャンプのすすめ、いかがでしたか。

ぜひお子さまと挑戦してみてくださいね。

キャンプ体験がひとまわりもふたまわりも、お子さまをたくましくしてくれるはずです。

●【付録】親子で一緒にかんたんアウトドア レシピへ

教育評論家 親野智可等の

「子どもにひと言 ママクイズ」19

Q

子どもが自分で車のおもちゃを壊したのに、

「最初から壊れていたんだよ」と嘘をつきました。

そんなとき、子どもにどんな声かけをしますか?

下のA・B・Cの声かけの中で、あなたが選ぶとしたら……

A

「正直に言わない嘘つきは嫌いだよ」

B

「正直に言うとスッキリするよ」

C

【クイズの答え】

Aを選んだあなたは……

「人格否定タイプ」

「嘘つき」という言葉で子どもの人格否定をし、さらに「嫌い」と言うのは絶対に×。

子どもは「ママは、ぼくのことをうそつきと思っているんだ」「ぼくのことが嫌いなんだ」と感じてしまいます。

親はそんなことを言ったつもりはなくても、子どもの方はそう受け取ってしまうのが怖いのです。

Bを選んだあなたは……

「やんわりタイプ」

嘘をついたことを責めずに、「正直に言うとスッキリするよ」とやんわり肯定的な言い方で促すのは○。ただし、これをしつこく言うのはNG。子どもが正直に言えたときは、ほめてあげましょう。

Cを選んだあなたは……

「共感タイプ」

この言い方で自分の行動を反省させることができるので◎。「クルマくんはどんな気持ちかな?」と聞くのもいいでしょう。いたずらに子どもを責めたりとがめたりしなくても、反省させることができます。

イラスト/コダイラヒロミ

みなさんこんにちは。

3月がやってきましたね。

新1年生となるお子様のいるお家では、幼稚園や保育園の卒園式を迎えられる時期ですね。

ご卒業、おめでとうございます。

私は子どもの頃、母親が卒業式や卒園式で泣いているのを見て、「なんで泣くんだろう?」と不思議でした。

子どもの頃は、未来への希望や期待で頭がいっぱいで、あまり過去を振り返って懐かしんだりせつなくなったりはしなかったんです。

ああ、早く小学校行きたいな。

ほんとに友達100人作りたいな。

そんな気持ちでいたんです。

でも、母親になり、子どもが卒園を迎えて初めて、あの時の母親の涙の意味が、わかりました。

これは泣けます!

1度の卒業式で、3度は泣けます!

早起きしてお弁当を作ったなあ。

お洗濯がかわかなくて焦ったなあ。

大雨の時にカッパで登園して大変だったなあ……。

たくさんの頑張った自分が浮かんできて、ひと涙。

そして、その次は、

おゆうぎ会のダンス、可愛かったなあ。

お迎えに行くと、駆け寄って来てくれたなあ。

かけっこでは1度も1等がとれなかったなあ。

園での子どもの姿を思い出しては、また涙。

さらに、

熱があっておやすみして私も仕事を休んだなあ。

夏には家族で海に行ったよねえ。

お正月はおばあちゃんちに挨拶に行ったね……。

などなど、家族での思い出まで蘇ってきて、涙、涙なのです。

このおそるべき卒園式。

私の娘の卒園式の話をしましょうか。

保育園の卒園式、あれは泣きました。

もう、泣けといわんばかりなんです。

園長先生から卒業証書を受け取った子どもは、ママの前まで歩いてきて、「ありがとうございました」ときりりとご挨拶するんです。

もう……。

綺麗なワンピースを着た娘がきらっきらの笑顔で言ったら、泣くしかないじゃありませんか!

それなのに、保育園は、泣きそうな親にひと仕事させます。

子どもに声をかけなくちゃならないんです。

それも「おめでとうございます」って言わなくちゃならない。

つらかった……。

声を震わせて「おめでとうございました」と言ったあとは、号泣しそうになりました。

でも、なんとかこらえました。

娘がすごくクールな顔で、私の表情を観察していたので、泣き崩れるわけにも行かなかったんです。

でも娘は冷静で、涙を流すことはありませんでした。

仲良しのお友達もみんな同じ小学校に進学するので、何も不安はなかったのかもしれません。

保育園も小学校の行き帰りにあるから、また遊びに行けばいいよね、って……。

子どもが卒園を実感するのは、もう少し先、4月になってからなんですよね。

いつも通っていた園の前を、ランドセルをしょって通り過ぎる時。

門が閉ざされている園を見て、少し遠くなってしまったと思う時。

それから仲良しだった先生が転園されたとうい話を聞いた時……。

娘もそうでした。

もう保育園に行っても○○先生もいないし、○○ちゃんもいない。

前と同じようには遊べないんだ、とその時初めてはっきり悟るのでした。

子どもってこうやって、ひとつひとつ思い出から卒業していくものなのかもしれませんね。

淋しい、恋しい、懐かしい……。

子どもたちにとって、初めて知るかもしれない少しせつない感情達。

そういう気持ちを味わってまた、人間として奥が深くなっていくのだと思います。

だから私は子どもが少し淋しそうな顔をしている時は、

あえてなぐさめず、しばらくその気持ちに浸らせます。

しっかりと、自分の中に芽生えた新しい思いと対話をしてもらうのです。

私の娘が描くイラストは、小学6年生にしてはせつない表情をしているとよく言われます。

それには、たっぷりとせつなさに浸る時間があったからかもしれません。

さて1年に渡って書いてきました「6歳からの才能育て」。

いかがだったでしょうか?

小学1年生のママさんたち、それからもうすぐ1年生のママさんたちに、少しでもお役に立てたのなら、幸いです。

我が家は最近、英語を頑張ろう!と一家で英単語を覚えまくっています。お兄ちゃんは受験で、娘は中学の予習で。

英語はこれからの日本人は身に付けておいたほうがいいでしょうし、私も付き合って、英単語を覚えていますが、もうトシだから子どもたちのほうが覚える速度はずっと速いです。

これからも子どもにつきあって私も楽しみながら、子どもの才能をいっぱいいっぱい伸ばしてあげていくつもりです。

1年間、読んでくださり、ありがとうございました(≧∇≦)☆

●「卒園・送る会」関連記事

親野智可等 連載コラム 第25回 感謝の気持ちを伝える「6年生を送る会」

小学1年生の国語で、つまずきやすいポイントは「漢字」。

前回は花まる学習会代表・高濱正伸先生に、漢字の学習に対する子どものやる気を、上手に引き出す方法を教えて頂きました。

漢字への関心をさらに高めるために、日常生活では、どんなことに気をつけたらいいでしょうか。

高濱 「街の中で見かける看板や、寿司屋のメニュー表などを指して、子どもに『あれはなんて読むんだっけ?』などと声をかけることを習慣化しましょう。

また、子どもに漢字の意味などを尋ねられたら、きちんと答えるように心がけます。

すぐに答えられない場合は、子どもと一緒に漢字字典を引きましょう。

子どもが、辞書を引くことに慣れ親しむきっかけにもなります」

こうしていくことで、家庭でも意識的に漢字や言葉に多く触れさせることができるんですね。

高濱 「はい。それは漢字の学習に限らず、非常に大切なことです。

経験上、家庭の言語環境が優れている子は、高校生や大学生になってからも学力が伸びますね。

ほかにも

●大人が幼児語を使わない

●言葉を省略せず、きちんとセンテンスで話すように心がける

●親が本を読んでいる姿を見せるようにする

といったことを心がけ、整った言語環境を目指しましょう」

漢字と触れあう時間を増やすことが、漢字への苦手意識を克服するコツだとわかりました。

次回からは、小1の算数でつまずかないコツを教えていただきます。

●「こくご、さんすう」関連記事

楽しく勉強できる「間違い探し」のすすめ

文字・数の基礎が身につくドリル

おかずを作ったとき、食べ切れずにちょっと余ってしまった……なんて経験はありませか? 今回は、おいしく食べ切るためのとっておきのアイデアをご紹介します。

人気料理ブロガーさんのレシピ連載、3月にご登場いただくのは『かんみのうちじかん。』のかんみさんです。

かんみさんは、15歳、7歳、1歳の男の子のママで、今年の夏には4人目のお子さんを出産予定なのだそう。

子育てなどで忙しいかんみさんが、食事づくりに取り入れているのが、前日の夕食のおかずをアレンジして、別のおいしいおかずに変身させる“リメイクレシピ”なのだそう。

今回は、作りすぎて余ってしまった「コンソメスープ」を活用したパスタレシピをご紹介いただきました。

コンソメスープをパスタのソースに!

「濃厚クリームパスタ」

【材料】(1人分)

コンソメスープ…2カップ

(具材:にんじん、かぼちゃ、玉ねぎ、ごぼう、しめじ、ブロッコリーをコンソメスープの素で煮たスープ)

牛乳…1/2カップ

スパゲッティ…100g

パセリのみじん切り…少量

【作り方】

1 コンソメスープに牛乳を入れて火にかけ、煮立てる。

2 1にスパゲッティを半分に折って入れ、袋の表示時間通りにゆでる。

3 器に盛り、パセリのみじん切りをふる。

《かんみさんのおすすめPOINT》

かんみ 「夕食で作ったコンソメスープを翌日の昼食にリメイクしました。

コンソメスープは、かぼちゃ、にんじん、玉ねぎなどの具材を使った、あっさり味のものです。

まずは、牛乳を加えてミルクスープに。さらに、スパゲッティを入れてコトコトを煮込むと、とろみがでて濃厚なクリームパスタに変身します。

別の鍋でスパゲッティをゆでる必要がなく“鍋1つ”でできちゃう手軽さも魅力。

平日のママの昼食にもおすすめですよ。ぜひ作ってみてくださいね!」

学習のスタート地点である小学1年生。

この先、スムーズに学力を伸ばしていくために、1年生の学習内容は確実に理解してほしいものです。

その中でも、国語・算数でつまずかないためのコツを、花まる学習会代表・高濱正伸先生にお聞きしました。

国語で、つまずきやすいポイントはなんでしょうか?

高濱 「漢字の学習です。

全教科の基本になる大切なものですが、どうしても、地味で退屈に感じられがち。

そのため、なかなか積極的に取り組めず、苦手にしてしまう子が多いのです。

漢字の勉強法としては、たとえば1日に3つ覚えると決め、毎日、そのノルマを確実にクリアするという方法がおすすめです。

そのとき、普通の書き取り練習だけではなく、時にはパズルのような問題で、楽しみながら漢字に親しませるようにしましょう。

ゲーム感覚で取り組めるので、やる気が増し、自然に漢字の力が身に付いていきます」

3つの漢字のバラバラになったピースから、元の漢字を想像するパズル。

3つの漢字のバラバラになったピースから、元の漢字を想像するパズル。

熟語になっているため、組み合わせのパターンが増え、

いろいろな形の漢字を想像できます。

「部首やつくりなどで漢字を分解したパズルも、

漢字の成り立ちがわかるのでおすすめです」(高濱先生)

新2年生に進級するこの時期に、子どものやる気を引き出す方法で、楽しく漢字を学ばせたいと思います。

次回(3/8)は、日常生活の中で漢字に親しむ方法を教えて頂きます。

●「こくご、さんすう」関連記事