アーカイブ: 記事投稿

☆意外と知られていない!? むし歯をつくる4つの要素

毎週木曜にメルマガ発信中!

ご登録はこちらから↓

☆動物園・水族館の動物の見どころを教えて!

高岡 「これらのポイントを、チャンスがあれば観察してください。

☆動物のおもしろさがわかる観察のポイント

●ポイントを絞って観察しましょう

こういうちょっとした会話が、のちのち家族にとって宝物のような思い出になるのではないでしょうか」

そんなときは、動物の案内が書かれたプレートをチェックしたり、近くに飼育員さんがいれば質問したりしてみてください。飼育員さんは、きちんと答えてくれます。

☆プロがすすめる! 動物園・水族館の穴場スポット

(写真はイメージです)

☆無料イベント「ぴよちゃんと一緒に絵本を楽しもう」

こんにちは、ママノート編集部です。

今日はGWに親子で参加して楽しいイベントをご紹介します。

●英単語に音声つきで、英語にも親しめる!

Appleの電子書籍 iBooks版

『ぴよちゃんのおはなしずかん おてがみきたよ』

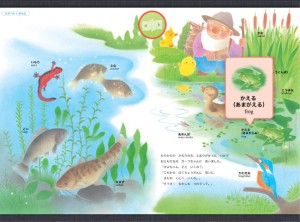

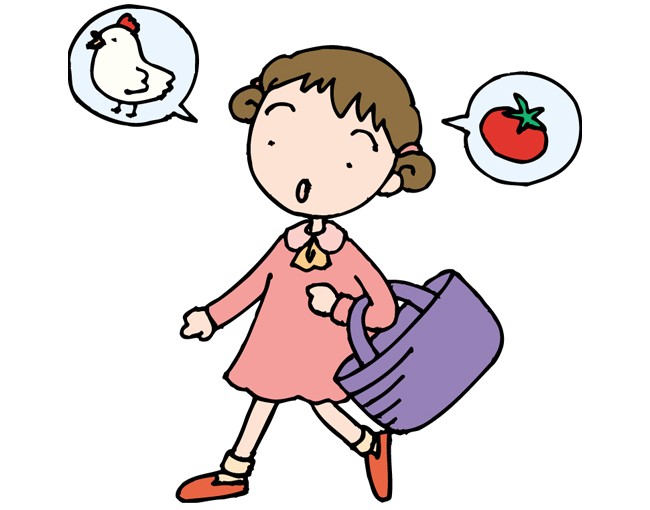

大人気の絵本『ぴよちゃんのおはなしずかん おてがみきたよ』が電子書籍になりました。

ぴよちゃんのもとに届いた1通の手紙。その手紙の主は…

ぴよちゃんの物語を楽しみながら、登場するさまざまな動植物など、物の名前を覚えられる図鑑絵本です。英単語もついていて、たのしく英語も学べますよ。

電子書籍ならではの機能として、音声によるストーリーの読み上げ機能がついています。また、絵本のなかに出てくる絵や文字をタップすると、ウィンドウが開いて日本語、英語の順に読み上げてくれます。鳴き声や音のでるところもありますよ。

iPhone、iPadをお持ちの方は、是非ダウンロードしてお子さんとお楽しみください!!

◆ダウンロードはこちらから◆

iBooks版『ぴよちゃんのおはなしずかん おてがみきたよ』

※事前に最新版の 「iBooks」アプリをインストールする必要があります。

「iBooks」アプリはAppストアから無料でダウンロードできます。

ブックはiPad、iPhone(3G以降)、またはiPod touch(第2世代以降)でiBooksを使って読むことができます。

●大人気絵本シリーズ『ぴよちゃん』のイベントが開催!

『ぴよちゃんのおたんじょうび』をはじめとする、シリーズ累計222万部の絵本『ぴよちゃん』シリーズで子どもたちに大人気の絵本作家、いりやまさとしさんのトークイベントが開催されます。

ぴよちゃん生誕10周年に当たる今年の春、iBookstoreでリリースした電子書籍の絵本『ぴよちゃんのおはなしずかん おてがみきたよ』。

この絵本中心に、これまでに発表した絵本の数々をご紹介しながら、作品に込めた想いや子どもたちへのメッセージを熱く語ります。

iBooks版『ぴよちゃんのおはなしずかん おてがみきたよ』を実際に触れて楽しんでもらえる、体験コーナーもありますよ。

インタビュアーは声優の日髙のり子さん、ぜひお子さまと一緒にお楽しみください!

《 イベント詳細 》

Meet the Author:いりやま さとし「ぴよちゃんと一緒に絵本を楽しもう」

http://www.apple.com/jp/retail/ginza/

日時:4月29日(月・祝)14:00~15:00

場所:アップルストア銀座 3Fシアター

※事前申し込み不要・無料

☆動物園へ行くなら、午前・午後のどっちがおすすめ?

今回は、子どもと動物園へ行くのにもってこいのおすすめの時間帯、持っていくとよいものなどをご紹介します。

動物園に持って行くと、便利なものはありますか?

☆動物園・水族館へ出かける前のチェックポイント

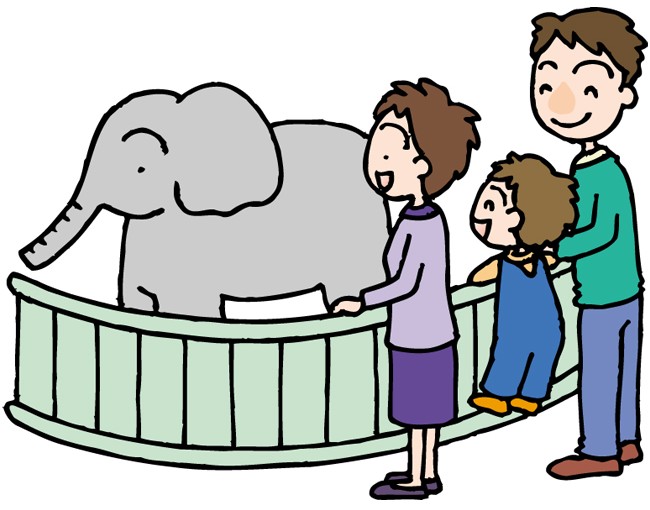

子どもと一緒に“見て・体験して・楽しめる”レジャースポット……といえば、動物園や水族館!

動物のおもしろさや愛らしさを間近で感じて、親子でリフレッシュしてみませんか?

『ママノート』では、子どもと動物園、水族館をもっと楽しむ方法をご紹介していきます。

お話をうかがうのは、学研の図鑑『ほんとのおおきさシリーズ』のライターとして多くの動物園や水族館を取材されている高岡昌江さんです。

●動物とふれあえる動物園や水族館に注目して!

高岡さん、よろしくお願いします。

まずは、『動物園』『水族館』へ行く前に、調べておくといいことはありますか?

高岡 「連休や休日は、動物園・水族館ともに来場者が多くなります。

連休などの時期に合わせて、通常のエサやり体験やショータイムなどの他に、特別なイベントを行うところもあります。

目的の動物園・水族館が決まったら、ホームページなどでチェックしてみるといいですよ」

動物にエサをあげたり、さわれたりすると、子どもが喜びそうですね。

高岡 「はい。動物となかよくなれる、きっかけにもなります。動物に近づくのを怖がるお子さんには、お父さん、お母さんが率先してお手本を見せてあげてください。

大人がさわりながら、『かわいいね』『やわらかいよ』と声をかければ、お子さんも安心してマネをしたがると思いますよ。

そして、春からは今年誕生した赤ちゃんがデビューしはじめる時期なので、こちらもチェックしてみてくださいね」

子どもの動物への興味を広げるためにも、出かける前に図鑑などを見ておくといいのでしょうか?

高岡 「これまでにも動物園や水族館に行ったことがあるのであれば、動物の図鑑をお子さんと一緒に開いて『今度は、パンダの目を探してみよう』など、一歩踏み込んだ観察をうながしてみるのもいいですね。

ただし、決して無理強いせず、親子で“楽しむ”ことを大切にしてください」

次回は、動物園に行くときのおすすめの時間帯、持っていくとよいものなどのポイントをおうかがいしていきます。どうぞお楽しみに!

☆下の子を抱っこ中「私も抱っこ!」とねだられたら?

Aを選んだあなたは……

Bを選んだあなたは……

Cを選んだあなたは……

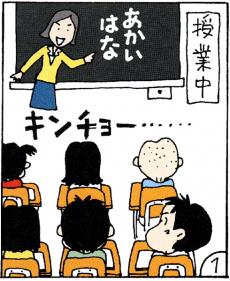

★《子どもの気持ちマンガ③》「緊張続きでクタクタ」

私たち大人も、新しい環境に飛び込んだばかりの時期は疲れるもの。

子どもだって同じです。

さらに、放課後も習い事や学童保育がある子どもたちは、

新しい環境がダブルで到来することに。

これが負担でないはずはありません。

帰宅するころにはクタクタで、夕食の最中に眠ってしまうことも・・・・・・。

(構成・取材・文/細江優子 マンガ/あべゆきえ)

★《子どもの気持ちマンガ④》お母さん、話を聞いて!

「この時期の子どもたちは、学校でさまざまな発見をします。

発見したことや感じたことは、家でもたくさん話すと思います。

ぜひ、そういうときに、お子さんの話を受けとめてください。

子どもが話し始めたとき、うなずきながらしっかり話を聞いてあげましょう」

(吉野和美先生)

(構成・取材・文/細江優子 マンガ/あべゆきえ)

●こちらも、あわせてどうぞ

★カードを活用して、子どものできることを増やそう

前回は、教育評論家の親野智可等先生に子どもの『できない』原因を知り、『できる』ように環境を整えることが大切であるとうかがいました。

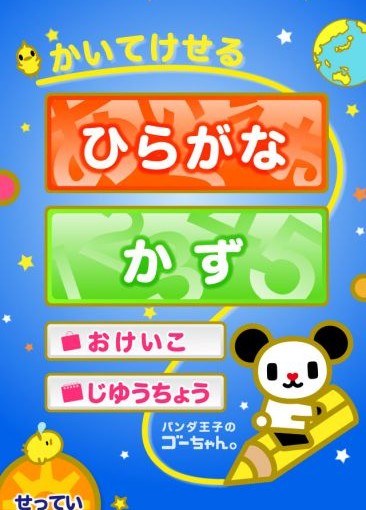

☆学研×テレビ朝日のコラボアプリで楽しく学ぼう

★「できない」を「できる」にするための工夫

☆子どもを伸ばす肯定言葉が自然に出てくるコツは?

☆「自分でやりたい」子どもの気持ちを育てるコツは?

成長の一環として、年長児になると「自分がやってみたい」気持ちが芽生えてきます。2~3歳児の「自分で」の時期とはまた違い、年長児の「自分が」の中には大人には、してもらっては困ることも含まれます。

叱らなくても、子どもが自分で身支度できる方法

☆入学準備を始めるタイミングはいつですか?

☆進級で不安定な子どもに言ってはいけないNGワード

引き続き、原坂一郎先生におうかがいします。

次回は、子どもの成長を見逃さないコツについてお聞きしたいと思います。

☆原坂一郎先生からの年長ママへのアドバイス

こんにちは ママノート編集部です。

年長に進級した子どもはクラスが変わったり先生が変わったりして、不安になっていることがあります。

そんなときに親はどんなことをしてあげたらいいのでしょうか?

入学準備の始め時や、引っ込み思案の子の友だちの作り方など、この時期の年長ママが気になることをこどもコンサルタントの原坂一郎先生にお話をうかがいました。

それでは、年長さんのこの時期の気持ちを見てみましょう。

《年長ママへのアドバイス》

☆引っ込み思案で、友達ができるか心配です

子どもを読書好きにするには、どうすればいいの?

童話もたくさん読んでるんだって」

Aを選んだあなたは……

Bを選んだあなたは……

「コミュニケーションタイプ」

Cを選んだあなたは……

イラスト/コダイラヒロミ

子どもの生活力を育てましょう 【確認する観点編】

☆年長の時期だからこそ、親子でライブ体験を!

子育てのイライラを減らす3つの方法[2/27]

こんにちは。子育て心理学カウンセラーの東(ひがし)ちひろです。

私は、これまでに幼稚園・小学校教員を経験し、現在は心理学とコーチングの知識を活かして「子育て電話相談」を行っています。

うれしいことに、相談者のママたちからは、「東さんのアドバイスを実行したら、びっくりするほど子どもの行動が変わり、子育てがラクになった」という声をたくさんいただいています。

このコラムでも、「ハッピーな子育てママ」になっていくためのお手伝いをしていきますので、ぜひチェックしてくださいね。

●「イライラ」の悪循環から抜け出すには?

今回のテーマは、「子育てのイライラを減らす3つの方法」です。

子どもが言うことを聞かなくて親が大きな声で怒ったとしても……残念ながら子どもは「同じこと」を繰り返します。子どもは親の思っているように動いてくれませんよね。

例えば……

親に余裕がないときほど子どもがわがままを言う。

→親は「ムカッ!」として怒り、言葉や態度で子どもに当たる。

→親の言葉や態度に対して、子どもが反発的に反応してかんしゃくを起こし、汚い言葉や態度をする。

→その子どもの態度を見て、さらに親が怒る。「メラメラ」とさらに怒りの感情が高まる。

このように、親子で「イライラ」「ガミガミ」の悪循環となります。

●3つの方法で子どもの自己肯定感を育む

では、子育ての「イライラ」の悪循環から抜け出すには、どうすればいいでしょうか?

それは、子どもへの接し方を少し変えるだけです。方法は次の3つあります。

【1】子どもの話(言い分)を子どものテンポでただ肯定して聞き、コメントしない

親なりの正論があって口を出したくなっても、子どもの話を共感的に聞き、肯定してください。「ママも気持ちがわかるよ」と伝わると、子どもは自分の存在そのものを認められたと感じます。

【2】「目に見えたこと」「ちょっとした変化」を言葉にして伝える

子どもが洋服を自分で着られたら「かっこいいね」、体調が悪そうだったらおでこを触って「熱はないかな?」…など、見守って声をかけてあげます。子どもは「いつも見てくれている」と喜びを感じます

【3】子どもの体に触れる

手をつないだり、抱っこしたり、頭をなでたりして、子どもとのスキンシップを増やします。すると、子どもは「大事にされている」と安心感が持てるようになります。

この3つがうまく伝わると、子どもの自己肯定感が高まって心が安定してきます。子どもの心が安定すると、自然にやる気と自信が出てきて、親がガミガミと言わなくても自分から行動できるようになります。

●「ココロ貯金」でママの愛情をチャージ

私は、自己肯定感を高める方法として「ココロ貯金」ということをお伝えしています。

子どもへの愛情は貯金のように貯めることができ、その愛情(ココロ貯金)があれば、子どもがやる気と自信を持った子どもに育ち、自己肯定感が育まれます。

人は誰でもココロの中に「貯金箱」を持っています。「大好きだよ」と言われたり、抱っこやおんぶをしてもらったりした子どもは、「ココロ貯金」が増えます。

でも、感情的に怒鳴ったり叩いたりすると、子どもは「自分が否定された」と思い、せっかくの「ココロ貯金」がどんどん減ってしまいます。ほめたり抱っこされたりすることが少ない子どもの場合は、自信とやる気が持てない子どもになってしまうのです。

「ココロ貯金」があれば、ママがきちんと叱るときも受け止められるし、叱られても前向きに捉えたり、兄弟や友達にも優しくしたりする余裕があります。

真面目な子育てママは、子どもの困った行動をやめさせることにとらわれがちです。でも、そんなときこそ「ココロ貯金」の預金残高を増やすために、「言葉」と「行動」でママの愛情をどんどん子どもにチャージしてあげましょう。

一見、遠回りのようなことですが、子どもの自己肯定感が高まると、子育ての悩みはほとんど消えていきます。

これは、私が子育て相談で接してきた、多くのママたちが実感していることです。

ママがいくら愛情を持って子どもを育てていても、毎日ガミガミ口調ばかりだと子どもには愛情が伝わらないのです。

次回からは、「ココロ貯金」を貯めるためのケースごとの言葉がけや対応をお伝えしていきます。

「○○できる子」をめざす危険性

幼児期は、その子のその後の人生を決める大切な時間なんですね。

☆お弁当ブロガーあ~るママさん・幼稚園のお弁当1

《あ~るママさんのおすすめPOINT》

子どもの生活力を育てましょう 【身辺の自立編】

子どもの生活力を育てましょう 【生活リズム編】

年長児に身につけさせたい“自己肯定感”

![子育てのイライラを減らす3つの方法[2/27]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/1221_img_01.jpg)