【入学準備】

子どもの小学校入学が近づくと、『入学祝い』をいただく機会が多くなりますね。『入学祝い』のお返しやお礼は、どのようにするのが美しいマナーなのでしょうか?

岩下 「一般的に、『入学祝い』は、経済力のない子どもへの贈り物のため、お返しはしなくてもいいものとされています。

●本来の「内祝い」とは、家に招いて子どもの成長をお披露目すること

岩下 「現代では『内祝い(うちいわい)』を、“いただいた入学祝いのお返し” ととらえられるようになりました。でも、これは本来の意味とは異なるんですよ。

『内祝い』とは “内々のお祝い” を意味します。入学祝いをいただいた、いただかないに関わらず、親しい方々を家にお招きして食事をし、子どもの成長した姿をお披露目して感謝を伝えることなのです。このような場では、子どもが親以外の大人と接することができ、あいさつやお礼の仕方などのコミュニケーション力を育むよい機会になります。

岩下 「相手の方にお子さんがいる場合は、入園・入学を迎えたときにお祝いの品を贈る機会がありますが、そのような機会がない方には、お礼状とともに『内祝い』としてお返しの品を贈ります。

![☆[入学準備]和式トイレの練習をさせましょう](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/toire.php_.jpg)

![[入学準備]和式トイレの練習をさせましょう](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/image.php_45.jpg)

![[入学準備]頭脳開発シリーズで金メダルをもらおう](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/3316_img_01.jpg)

![[入学準備]かわいい手づくりバッグのポイント](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/image.php_3.jpg)

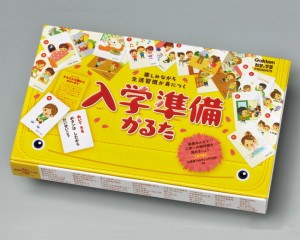

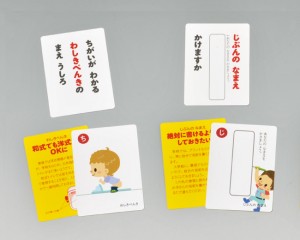

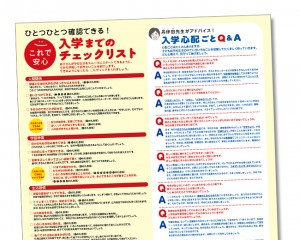

![[入学準備]楽しく生活習慣が身につく「かるた」](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2013/01/3296_img_01-650x510.jpg)