旬の「白菜」は、料理にボリューム感を出すことができ、冬の食費節約に大活躍する野菜です。でも、白菜レシピのレパートリーが少なく、「使い切るのが大変!」という人もいるのではないでしょうか。

人気料理ブロガーさんのレシピ連載、1月にご登場いただくのは『1ヶ月2万円の節約レシピ』のマイティさんです。

今回は、「白菜」を使った、簡単節約おかずをご紹介いただきます。

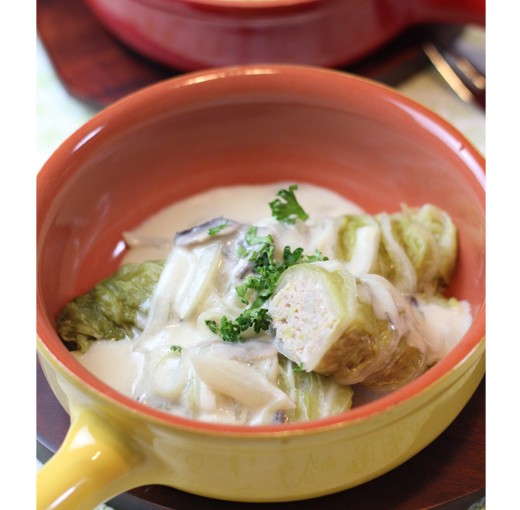

包み方がラクチン! 白菜をたっぷり使ってヘルシーに!

「簡単ロール白菜 ホワイトソースがけ」

【材料】(4人分)

白菜…8枚

合いびき肉…250g

塩…小さじ1/4

こしょう、ナツメグ…各適量

溶き卵…1/2個分

湯…1カップ

コンソメスープ…1個

マッシュルーム…4個

玉ねぎ…1/2個

バター…20g

薄力粉…20g

牛乳…1カップ

塩、こしょう…各適量

パセリ…適量

【作り方】

1 白菜は葉元と葉先に分ける。葉元は粗みじん切りにし、

塩少量(分量外)をふってなじませ10分ほど置いて

水けを絞っておく。

葉先はラップで包み、電子レンジ(600W)で3分加熱し、

粗熱をとる。

2 ボウルにひき肉と 1 の葉元、塩、こしょう、ナツメグ、溶き卵を

加えて粘り気が出るまでよく混ぜ、8等分する。

3 1 の白菜の葉先を広げ、肉だねを手前に細長くのせて巻く

(左右を織り込まなくてもよい)。

4 鍋に巻き終わりを下にして並べ、湯を注ぎ、コンソメスープを

加えてふたをして7~8分火にかける。

5 フライパンにバターを溶かし、薄切りにした玉ねぎと

マッシュルームを加えて炒める。

しんなりしてきたら薄力粉を加えて粉っぽさがなくなるまで炒める。

6 5 に牛乳を少しずつ加えて溶き伸ばし、とろみがついたら

4 の煮汁を少しずつ加えて煮詰め、塩、こしょうで調味する。

7 器に 4 を盛り付け 6 のソースをかけ、刻んだパセリを散らす。

《マイティさんのおすすめコメント》

マイティ 「このロール白菜の作り方は、肉だねを葉先でくるくると巻いて包むだけ!左右を織り込む手間がないので、調理が簡単です。

さらに、葉先で包むのでお箸でも簡単に切り分けられ、子どもにも食べやすいところもポイント。

白菜の葉元は、刻んで肉だねに加えてかさ増しします。使うひき肉の量が少なくてすむのでヘルシーなうえ、ボリュームをアップさせることができます。

ぜひ、作ってみてくださいね!」

![[入学準備]「できた!」をふやせる図鑑](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/2914_img_01.jpg)

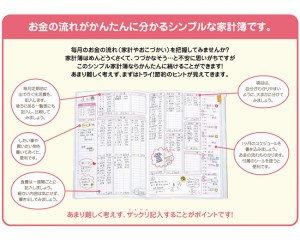

![[入学準備]出費が増える年、家計簿始めませんか?](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/2896_img_01-650x510.jpg)

![[入学準備]おすすめ学習デスク(後編)](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/3161_img_01.jpg)

![[入学準備]おすすめ学習デスク(前編)](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/3256_img_01.jpg)

![[入学準備]文字・数の基礎が身につくドリル](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2012/12/0901-06-650x510.jpg)