JPIC読書アドバイザーの大橋悦子さんに

年長児におすすめの絵本の読み方、選び方について

お伺いしています。

最終回の今回は、

5歳児、6歳児にぴったりな絵本5冊を

ご紹介いただきます!

●幼児が主人公の2冊

大橋 「まずは1冊目。

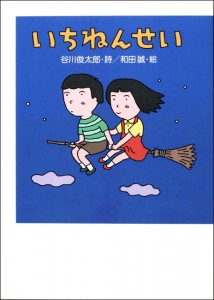

『いちねんせい』 (谷川俊太郎/和田誠/小学館)

この詩集はお子さんと一緒に大きな声でお読みください。

すると…… 楽しい! とにかく楽しいのです。

リズミカルで愉快な響きを持った言葉が並ぶこの詩集は、

新しい言葉との出会いもたくさんあり、

言葉に対する感性が磨かれます。

小学校への期待が高まる内容が多い点も、この時期にピッタリ。

読めば、最後には必ず笑顔になってしまう不思議な詩集です。

絵本に収められた全ての詩を

暗唱してしまう子も珍しくありません。

2冊目は

『けんかのきもち』 (柴田愛子/伊藤秀男/ポプラ社)

男の子なら誰でも経験のある友だちとの喧嘩。

でも、喧嘩は終わっても、

喧嘩の気持ちがすぐに収まるとは限りません。

そんな喧嘩の後の心と体の様子が

迫力のある絵で描かれています。

「こんどはきっとボクがかつ」なんてセリフ、

男だねえ、泣かせるねえ!

ということで、お父さん、読み聞かせの出番ですよ。

幼い頃のお父さんの経験などもお話し下さい。

そんな絵本を通じた親子のコミュニケーションが

とても大事な時期なのですから」

●変化球系の絵本で、共に笑い、驚こう!

大橋 「3冊目は脱力系絵本。

『キャベツくんのにちようび』 (長新太/文研出版)

怪しげな招き猫の招きに応じて、後をついていくと、

ビックリするものが次々に登場します。

そのハチャメチャなストーリーに腹を立て、

ツッコミをいれるのは、無粋!

まさにその部分こそが、

ナンセンス絵本の魅力そのものなのですから。

摩訶不思議な絵本というのは、

思考に対するムーブメントが詰まった絵本。

お子さんの想像力に大きな刺激を与えてくれそうです。

次は摩訶不思議なアイデア絵本。

『地球をほる』 (川端誠/BL出版)

夏休みの旅行に、穴を掘って地球の裏側へ行ってみようと

計画したつよしとけんた。

高温の地球の中心を避けるため、

地球を斜めに掘ることを思いつき、

アメリカのケンタッキー州を目指します。

実はこのお話、この『地球を斜めに掘る』

というところがミソなのです。

掘り進むにつれて、少しずつ画面が回転していき、

アメリカへ到着した時には、

絵本をさかさまに持たなければ読めなくなっています!

読者へのサービス精神にあふれたとても洒落た絵本です。

最後は音楽に興味がもてそうな1冊。

『音楽ばんざい!』 (レ・シャ・プレ/石津ちひろ/ほるぷ出版)

音楽は、どこからうまれたんだろう?

そんな素朴な疑問に答えながら、

音楽の歴史や世界の楽器のことが楽しくわかる絵本です。

よく見れば、不思議な生き物や怪しげな人たちが、

嬉しそうに楽器を弾いていますよ。

絵本の端から端まで楽しめるこの作品は

1996年ボローニャ児童図書展ノンフィクション部門最優秀賞を

受賞しています」

どの本も年長児が喜びそう!

ぜひ読んでみたいと思います。ありがとうございました!

関連記事はこちら

毎週木曜にメルマガ発信中!

ご登録はこちらから↓

![☆子どもが自分で身を守る方法を身につけよう[2/12]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/1210_img_01.jpg)

![☆無理なく文字や数を理解できるようにするには?[8/25]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/e603ac4e67fe8bcf379929b2ea3860aa-640x510.jpg)