こんにちは。『ママノート』編集部です。

お子さんが小学生になると、近所のお友だちの家や公園に遊び行くときなどに、自転車を運転する機会が増えるのではないでしょうか。

そこで気をつけたいのが交通事故です。

「自転車だから大丈夫だろう…」なんて軽く考えてはいけません。

警視庁の『小学生の交通人身事故発生状況』(平成25年上半期)によると、発生件数731件のうち、406件が自転車乗車中に発生した事故です。

また、発生状況では、68.7%(279件)が “出会い頭” によるもので、安全不確認、一時不停止を原因とする事故が多いことがわかっています。

さらに、事故は16~18時の夕方に多発していて、約半数の50.5%が自宅から500m以内の場所で起こりました。

つまり、薄暗く視界が悪くなる夕方からの時間帯、自宅から近い慣れた道路でこそ、交通事故に注意が必要だということです。

また、最近では、子どもが被害者になるだけではなく、他人にケガをさせたり、もの(財物)を壊したりして加害者になるケースもみられます。

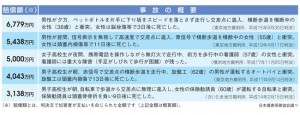

ここからは、自転車の加害事故での賠償金額の例を見ていきましょう。

【自転車での加害事故例】

出典:一般社団法人 日本損害保険協会

『知っていますか? 自転車の事故~安全な乗り方と事故への備え~』(PDF)

このように、たとえ自転車事故でも被害の大きさによって数千万円の賠償金を支払わなくてはいけない場合もあります。これは、未成年でも責任を逃れることができません。

この賠償金の額を見て、「自転車事故でそんなにも…」と驚く人も多いのではないでしょうか。

では、具体的にはどのような自転車の運転の仕方に注意が必要なのか。

次回、詳しくご紹介します。

毎週木曜にメルマガ発信中!

ご登録はこちらから↓

ツイッターもやっています!

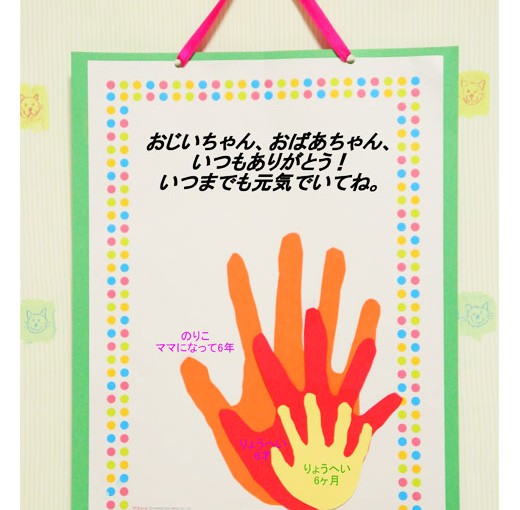

![☆キッチンに飾ってね!手づくりカーネーションのプレゼント [5/7]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/4169_img_01-300x2401.jpg)

![☆おじいちゃん、おばあちゃんと遊ぼう![9/15]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/aeb0f065393e8a2e4b4d0cba9751a838.jpg)