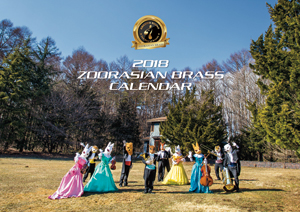

指揮者のオカピを中心に、トランペットのインドライオン、トロンボーンのスマトラトラ、ホルンのマレーバクなど、希少動物たちが結成した金管五重奏「ズーラシアンブラス」。2000年のデビュー以来、全国で公演を行い、子どもにも大人にも大人気!

ズーラシアンブラスと、弦楽器を奏でるうさぎの4姉妹「弦うさぎ」や四つ子のきつねによるサックス四重奏団「サキソフォックス」などの仲間たちの写真が、月ごとに楽しめるこちらのカレンダーを3名様にプレゼントいたします。

応募は締め切りました

応募締切)2017年12月15日(金) ※発送をもって発表に代えさせていただきます

****************************

ズーラシアンブラス2018年カレンダー

壁掛けタイプ 見開きB3サイズ(364×515mm)

1600円+税(スーパーキッズ)

★商品情報はこちら

毎週木曜にメルマガ発信中!

ご登録はこちらから↓

![先輩ママに聞く、「小1の壁」ってどんなもの?[Vol.3]後編](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2017/11/04425036b77466750028afac2f0fb1be.jpg)