前回は、「ふっかの工作ガーデン」のふっかさんに、牛乳パックや折り紙で作る「スイーツひな飾り」の作り方を教えていただきました。今回は、ひな祭りパーティーにも活躍しそうな「ひなあられバスケット」を、ペットボトルで作ります。

〈材料〉

50mlか2Lのペットボトル(どんな形のものでもOK)

千代紙風折紙

モール(30㎝のもの) 1本

マスキングテープ

ラインストーン

キッチンハサミ

カッター

先の尖ったドライバーなど

油性ペン

〈作り方〉

50mlと2Lの両方のペットボトルで作りました。

①ペットボトルを切る

5㎝くらいの高さにペットボトルをカットする。

②縁取りをし、取っ手を付ける

好みのマスキングテープで縁取りをする。先の尖ったドライバーなどで縁から2㎝くらい下に穴を開け、モールを4㎝ほど通して折り返し、巻いてとめる。

③ペンとラインストーンで飾り付ける

カラーペンで色づけをしたり、ラインストーンを貼るなど、好みでデコレーションを。

④中に敷く折紙を作る

折紙を三角に4回折りたたみ、写真(中央)の線の部分をカットし、広げる(写真左)。2Lのペットボトルの場合は、通常の折紙サイズで。500mlの場合は、折紙を4つ切りにして作る。

⑤完成

ひなあられやお菓子を入れて、ひな人形といっしょに飾っても。

![ひなパーティーに使いたい ひなあられバスケット[2/17]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/1214_img_01-487x510.jpg)

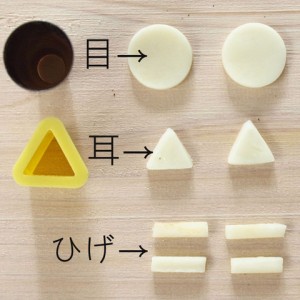

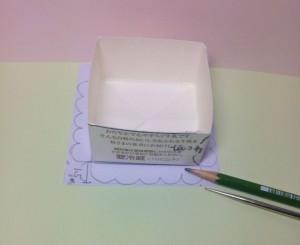

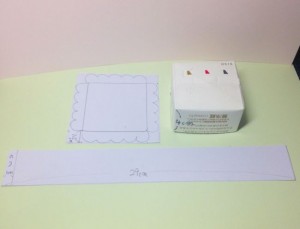

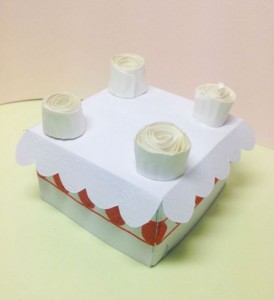

![デコ弁『黒猫ちゃんの「おにぎらず」』の作り方[2/20]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/1216_img_01.jpg)

![ひな飾り工作を楽しもう[2/17]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/1213_img_01-487x510.jpg)

![勉強大好き&学力アップ「親野智可等のママゼミ」第37回 [2/16]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/pixta_597359_S-1-425x510.jpg)

![食物の除去、どこまで給食で対応してもらえるの?[2/10]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/1209_img_01-640x510.jpg)

![☆子ども自身でできる「不審者対策」って?[2/13]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/1211_img_01.jpg)

![デコ弁『ペンギンさんの丸形おにぎり』の作り方[2/6]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/1206_img_01.jpg)

![勉強大好き&学力アップ「親野智可等のママゼミ」第36回 [2/9]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/pixta_8911561_S-427x510.jpg)

![いつ学校に伝える? 子どもの食物アレルギー[2/9]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/1208_img_01.jpg)

![勉強大好き&学力アップ「親野智可等のママゼミ」第35回 [2/2]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/pixta_2947465_S.jpg)

![★勉強大好き&学力アップ「親野智可等のママゼミ」第34回 [1/26]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/image.php_21.jpg)

![デコ弁『ひよこおにぎり』の作り方[1/23]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/1198_img_01.jpg)

![子どもに伝えたい! 『けん玉』の楽しい遊び方[1/21]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/1196_img_01-497x510.jpg)

![子どもの集中力アップ! 『けん玉』のメリット[1/20]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/1195._img_01-499x510.jpg)

![勉強大好き&学力アップ「親野智可等のママゼミ」第33回 [1/19]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/image.php_20.jpg)

![入学前後は「通学」「友だち」関係の不安解消を[1/14]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/1191_img_01-426x510.jpg)

![入学前の子どもが心配していることって?[1/13]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/1190_img_01.jpg)

![デコ弁『薄焼き卵のお星さま』の作り方[1/9]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/1189_img_01.jpg)

![勉強大好き&学力アップ「親野智可等のママゼミ」第32回 [1/5]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/image.php_19.jpg)

![買い物中や移動中…子どものグズグズを抑えるには?[12/25]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/1183_img_01.jpg)

![親子で知っておきたい、お年玉のマナー[12/26]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/1184_img_01-427x510.jpg)

![勉強大好き&学力アップ「親野智可等のママゼミ」第31回 [12/22]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/image.php_18.jpg)

![外出先で子どもが大泣き…どうすればいい?[12/24]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/1182_img_01.jpg)

![デコ弁『雪だるまのおにぎり』の作り方[12/19]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/1180_img_01.jpg)

![勉強大好き&学力アップ「親野智可等のママゼミ」第30回 [12/15]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/image.php_17.jpg)

![行事食は、給食スタッフのこだわりの献立ぞろい[10/9]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/10/6c7207416b990365c263ac81d1f34f23-825x510.jpg)

![小学校ではどんな食育が行なわれているの?[9/11]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/fa2f7564d59bcdb176f0f77604f6904a-825x510.jpg)

![勉強大好き&学力アップ「親野智可等のママゼミ」第29回 [12/8]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/image.php_16.jpg)