私たちが子どもの頃、学校の授業を保護者が見に来るのは「授業参観」でした。ところが今は「学校公開」と名前が変わっている学校もあるそう。なにやらオープンな雰囲気を醸し出している言葉ですが、これまでの授業参観と違うのでしょうか? また、入学前の子どもと保護者が観に行ってもいいものでしょうか? 札幌市立屯田小学校の新保元康校長先生が教えてくださいました。

「学校公開」により保護者の協力や参画を期待

「学校公開」という言葉を初めて聞いた方も多いかもしれません。そもそも、学校公開ではどんなことをしているのでしょうか?

「オープンな心で、保護者を始め地域の皆さんに広く学校を見ていただき、安心していただくのが一番の目的です。学校の教師は、お子さんの教育に日々奮闘しています。その姿を見て、ぜひ応援していただきたいと願っています。同時に、足りない部分があれば率直に意見を伺い、改善できるところは直ちに改善したい。そのための学校公開と言えるでしょう」

「自分の子どもがちゃんと発言できるか」といったことだけでなく、学校全体、また学校と子どもの関係性まで見て欲しいというのが、先生方の思いのようです。そういう意味で、授業参観から名称が代わったのでしょうか?

「はっきりした理由はわかりません。まだ『参観』という言葉を使っている学校もあります。ただ、学校の教育活動を『見る(=参観)』ことに重点を置くのではなく、学校の全てを公開し、そこへ保護者の『協力』や『参画』を期待するように変わってきているのだと思います」

学校公開を、家庭と学校が手を結ぶきっかけに

また、新保先生は、学校公開によって、家庭教育の重要さを再認識したり、学校へ協力してもらうきっかけになれば、との思いも語ってくださいました。

「当然ながら、子育てのすべてを学校が担うことはできません。学校公開などを通じて、学校の役割や限界を知っていただくことも必要です。その中で、家庭教育の重要さを再認識していただいたり、学校教育へのご協力をお願いしたりしています。

お子さんは、ご家庭の宝であり、同時に社会全体の宝でもあります。『みんなで子どもを育てよう。そのために家庭と学校が手を結び合おう』そんな気持ちで学校を公開しているのです」

家庭と学校、そして子どもと保護者の関係性を高める意味もあるのですね。また、「学校公開」はその学校に通っている児童の保護者だけでなく、地域の人の見学も受け入れている学校もあるそう。学校にまだ通っていない幼児や保護者が学校公開を見学に行ってもいいのでしょうか?

「もちろん、大歓迎です。学校の雰囲気に慣れて学校を好きになってもらえれば、入学した後の生活がよりスムーズになります。事前に学校へ相談の電話をしていただくとより確実でしょう」

入学前に見るなら「ワクワクを探そう」という気持ちで!

入学前に見学へ行くことで、どんな効果があるのでしょうか?

「学校の雰囲気に慣れたり、学校生活への憧れや期待を高めたりといった効果が期待できます。例えば、『学校のトイレは怖い』と思っているお子さんもいますが、事前に保護者と使ってみることで安心できる場合もあるのです。また、図書館や体育館を開放している学校もありますから、事前に本を読んだり体を動かしたりすることで、より親しみを持てるでしょう」

入学して初めて学校へ行くのは、親も子どもも不安でいっぱいですが、昇降口やトイレ、階段の場所などを把握したり、雰囲気を知ったりするだけでずいぶん安心できそうです。

ほかに、どんなところを見るべきでしょうか?

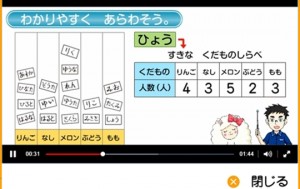

「『学校をチェックする』という気持ちではなく『学校のワクワクを探そう』といった気持ちで、楽しみを見つけに来てください。廊下に貼られている絵や習字などから、どんな学習をしているか感じ取るのもよいですね」

事前に保護者と一緒に行って安心感を得ると共に、学校への期待や憧れを育む。学校公開を入学前に体験しておくことは、とても貴重な体験になりそうですね。

(取材・執筆:栃尾江美)

関連記事はこちら

毎週木曜にメルマガ発信中!

最新記事を毎週配信

ご登録はこちらから↓