前回は、「ディアカーズ」「ベルメゾン」の2社に、入学用品の種類別に適した名前入れグッズをうかがいました。

今回は引き続きこの2社に、必要な枚数や申し込みの期限などについてお聞きします。

●布製品やお道具用を合わせて、200~500ピース程度が目安

入学用品は数が多いから、できるだけいろいろなものに使えるものがいいと考える人もいるのではないでしょうか。

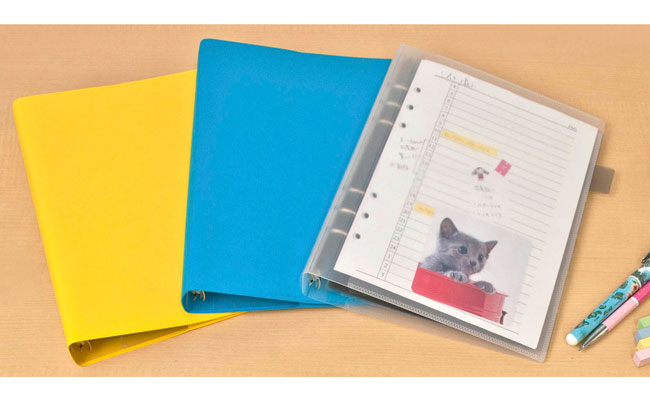

「プラスチックから紙、木、ゴム、布など、何にでも使える『おなまえスタンプセット』がおすすめです。これだけで、ほぼすべてのお名前づけに対応できますよ」(「ベルメゾン」広報室・浅川さん)

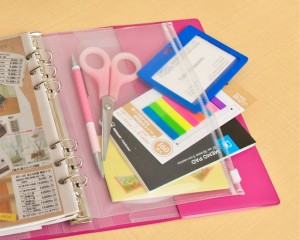

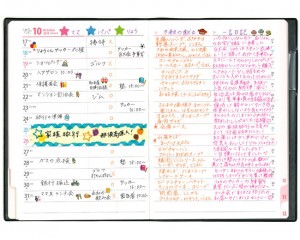

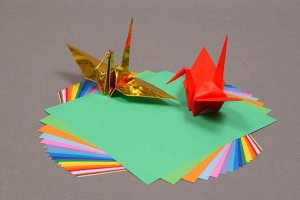

これは、大小さまざまなサイズのスタンプが10個セットになったもの。基本の黒インクに加え、濃色の紙・布用に白インクもついています。これなら注文をし忘れる心配もありませんね。

おなまえスタンプセット(ベルメゾン)

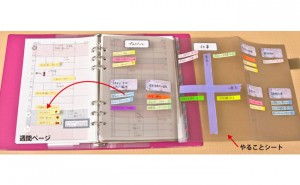

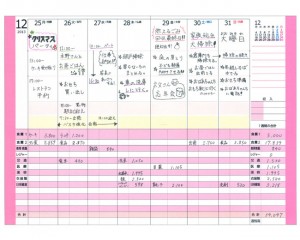

シールタイプが好みなら、『お名前シールお得4点セット』(ディアカーズ)なども。

「布製品用のアイロンタイプは、布地の色が濃い色と薄い色、それぞれに適した2種類のタイプ、お道具用も白地とクリアの2種類が、1つのセットに入っているので、付けたいものに合わせて使い分けることができます。単品で購入するより断然お得です」(「ディアカーズ」広報担当・今井さん)

お名前シールお得4点セット(ディアカーズ)

数が多いに越したことはないけれど、あまりたくさん揃えて無駄になっても困るものです。

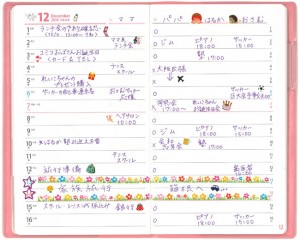

実際、どれくらいの量が必要なのか、参考までに「ディアカーズ」の今井さんに伺ってみると、「地域や学校によっても大きく違ってきますが、布製品用とお道具箱用を合わせて、平均で200~500ピースくらいそろえておくと安心なのではないでしょうか。

小学校の場合、入学後も、学校には遠足や運動会などのさまざまな行事があって、そのたびに名前入れが必要になってきます。

衣替え後には、夏服にも名前を入れなければなりませんから、多少余裕をもって用意しておいたほうがいいと思います」とアドバイスいただきました。

●いざというときに頼りになる特急サービス

気になるのは、期限。いつごろまでに申し込めば間に合うのでしょうか。

「ディアカーズ」は、「4月初旬の入学式に間に合わせるためであれば、2月中旬くらいまでにご注文いただければ余裕で間に合います」とのこと。

ただし、「到着した後に接着する時間も必要ですので、早めのご注文をおすすめしています」(「ディアカーズ」広報担当・今井さん)とのこと。

「ベルメゾン」では「注文を受けてから商品が届くまで、約3~4週間はみていただきたいので、2月末くらいまでが目安になると思います」と、浅川さん。

とはいえ、どちらも商品限定で、特急サービス品も用意しています。

ベルメゾンの場合、7~10日で届く特急商品を、ディアカーズでは48時間以内に対象商品を出荷するサービスがあるそう。

うっかり注文し忘れていたり、枚数が足りなくなったときなどにこういったサービスがあると心強いですね。

3月に入ると、卒園関係の行事も目白押し。

ますます忙しくなることは必須なので、お名前付けの作業は早め早めに進めておきたいですね。

【取材協力】

ディアカーズ http://www.dearcards.com

ベルメゾン http://www.bellemaison.jp