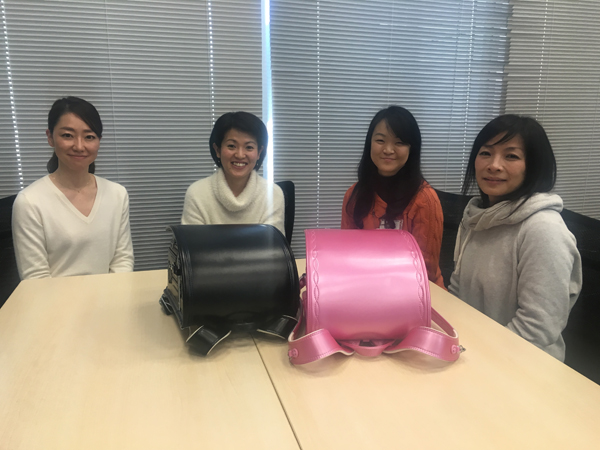

こんにちは。現役小学校教諭の舟山由美子です。

入学後しばらくは、ごく小さなことが原因で学校生活に戸惑う子どもが少なからず見られます。今回のご相談者のお子さんもそんなケースのひとつです。

Q.学校生活のちょっとしたことが気に入らず、憂うつそうです

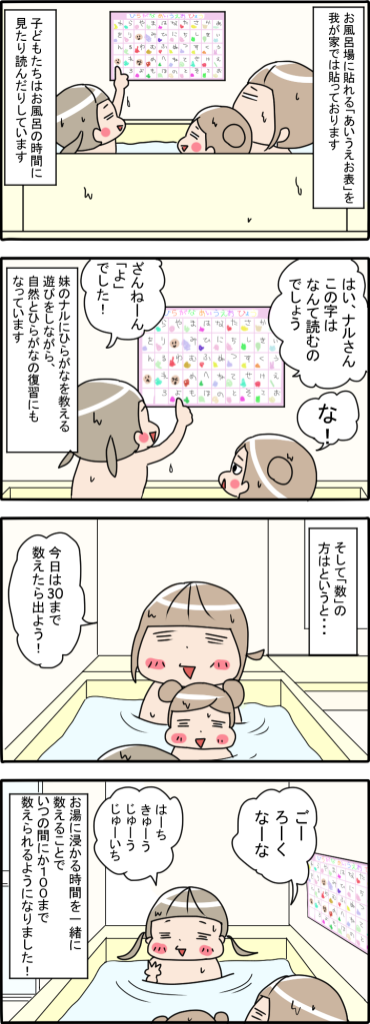

次男は4月に入学してまだ1か月ちょっとですが、学校生活で心が折れることが多いらしく、ちょっと気になります。

もともと食べるのが遅い子なのですが、給食が始まって、自分が食べるのが一番遅いことがわかったようです。片づけに間に合わないので、トレーを給食室まで自分で運んでいるとショックを受けていました。

幼稚園のときから、お弁当を食べるのはクラスで一番遅かったはずなので、親としては「なぜ今ごろ?」と不思議に思うところもあります。

また、担任の先生(女性)についても、恐いとか、声が好きじゃないとか、不満を口にします。入学式や保護者会での私の印象では、愛想はありませんが、それほど恐いという感じではなく、さばさばした(声は少し低めの)男勝りの先生というイメージでした。ただ、息子は幼稚園時代に小柄で声の可愛い先生が大好きだったので、ちょっととっつきにくく感じているようです。

どれも大した問題ではないとは思うのですが、幼稚園のときはいつも楽しそうだった息子が、何となく憂うつそうに通学しているのを見ると、このまま学校に行きたくないなどと言い出さないかと心配になります。

担任の先生にも言いにくい内容なので、誰に相談していいかわかりません。親は何もせずに見守るだけでいいのでしょうか。それとも励ますべきなのでしょうか。励ますとしたらどのようにしたらいいのでしょう。

A.担任や子どもと話をして、必要な情報を集めましょう

ご相談者が「どれも大した問題ではないと思うのですが」と書かれているように、一つひとつはどれもありがちなことで、それで現在、登校しぶりをしているわけではありません。お子さんは、入学して新しい環境の中で走り出して、そのコースの途中でちょっとした「かべ」に行き当たった、ということでしょうか。

このお子さんは、学校でのことをよくお母さんに話してくれる子なのですね。これはとても大事なことなのです。こうした子どもに育っているからこそ、話してくれることを聞いてそれに応じる会話を通して、うまく子どもがその「かべ」を乗り越えられるようにしていきたいものですね。

そのときに大事なことは、

①必要な情報(=この場合は、担任の先生からの情報)はあらかじめ得ておく

②子どもの気持ちに共感しつつも、親(大人)の見識を示す

ということです。

保護者の方とお話をしていると、お母さんの深刻な話しぶりに比べて、教室での子どもはそれほどでもない印象を受ける場合がよくあります。逆に、教室で担任が感じる子どもの課題点について、保護者の方はほとんど感じていないこともあります。

これは、保護者と担任による“持ち場の違いによる情報量の差”なのだと思います。また、少人数で生活している家庭と、集団で動く学校とでは、子どもは“身の処し方”が違ってくる、ということもあると思います。ですから、個人面談や保護者会で、担任と保護者は情報のすり合わせをする必要があるのだと思います。

●食べるのが遅い原因を探って、解決策を考える

さて、具体的にご相談内容を見てみますと、給食を食べるのが遅くて、自分だけが給食室まで持って片付けに行かねばならないのが苦痛であるようだ、ということです。お母さんは、幼稚園の頃から一番遅かったのは分かっているはず……と思っていますが、もしかするとお子さんは、食べるのが遅くてもそれまで問題を感じていなかったかもしれません。

お弁当は自分のバッグにしまえばよいのですが、学校の給食はそうはいきません。クラスの給食ワゴンが行ってしまったあとは、自分のトレーを給食室に運ばねばならず、そこで初めて「自分は食べるのが遅い」と認識したのかもしれません。トレーを運んでいる途中の、まわりの目が嫌だったのかもしれません。からかう子がいたのかもしれませんし、自分が「給食ワゴンに置いていかれて遅くなった」と負い目を持ったことで、友だちがこちらを見ただけで、落ち込んだのかもしれません。プライドが高い子ほどそんな傾向があるような気もします。

そこで、まず担任の先生と話して、本当に食べるのが遅いのかどうか、どの程度なのかを尋ねてみるとよいと思います。最初は食べるのが遅い子でも、だんだん要領が分かってくるものです。それに教室の中で遅い子は数人いることが多く、1人だけ、ということはあまりありません。

また、遅い子の特徴として、食べ始めるスタートが遅いということもあります。スプーンやはしをもったまま、食べ物をいろいろ突ついている時間があったり、友だちとしばらく話してから食べ始めていたりするからです。最初から一生懸命食べているのに遅い子は、配られている量がその子にとっては多いので、配膳のとき、または配膳後に量を減らせばよいだけです。

まずはこのあたりの様子を担任の先生がどう見ているのかを確認して、お子さんと話をするのです。本人だけの思い込みである場合は、「最初の頃から比べると早く食べられるようになりましたね」と先生も言っていたよと励ましたり、遅くなっている理由はなぜなのかを、先生の意見も参考にして子どもと話してみたりするとよいでしょう。その上で、家でできること、たとえば、時間を決めて食べ終える習慣を子どもと一緒に決めて練習するのです。

●担任との相性は、子ども自身で折り合いをつける問題

2つ目の担任の先生への不満ですが、こればかりは、相性もありますし、子どもたちは、今後いろいろな先生や大人と関わっていかなければならないので、その子が自分で折り合いをつけていくべき問題なのだと思います。参考までに、私などは、最初から厳しいことを言うので、ちょっと煙たがられるのですが、面白い話をしたり、みんなが気づかない視点で褒めたりするので、こわいけど面白い先生だと思ってもらえるようです。どの先生にもその先生なりのセールスポイントがあるものです。

1年間は長く、いろいろなことがあります。集団生活の中でいろいろな「かべ」を乗り越えてだんだん成長していくのです。これまで通りお子さんの話をよく聞いて、「お母さんはこう思う」という大人として一つの方向を示したり、「大丈夫だよ。いつもあなたのことを見ているよ」というメッセージを伝えたりすることが大事だと思います。

舟山先生のほかの記事はこちら

毎週木曜にメルマガ発信中!

ご登録はこちらから↓

ツイッターもやっています!

![★「いじめをする子」に話を聞くときの10のステップ[2016/6/2]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/05/fa8de66f0d70c9274fb330501e6714c4.jpg)

![★「いじめ」をしたのか話を聞くときのNG対応[2016/6/1]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/05/7a1ac2d6f9982ce8712a2910052a50ec.jpg)

![★子どもがいじめをしたら、どうすればいいの?[2016/5/31]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/05/822fe33b680edaeb366f17418045fc87.jpg)

![☆男の子の子育てに父親はどう関わればいい?[2016/5/31]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2013/08/pixta_9687499_S.jpg)

![☆貝おかず「しじみの中華風卵スープ」[2016/5/27]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/05/120ae50873751ee0cb9547a363a48d07-825x510.jpg)

![☆男の子が字をきれいに書けるようにするには?【2016/5/27]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2013/08/pixta_10830819_S.jpg)

![★小学生のときが貯めどき? 教育費準備のポイント[2016/5/26]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/05/680e58b230a9e0edc33639f0c1199b47.jpg)

![☆きのかんち「まいぺーす入学準備マンガ」第3回[2016/5/25]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/05/f00437d4a11dad87160fbc9eba23b903.jpg)

![★不審者が子どもを狙って連れ去る場所の特徴は?[2016/5/25]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/05/9f28e5c551aa9ef3f867e9deb96dddd3.jpg)

![☆男の子の品のない遊び、やめさせるには?[2016/5/23]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2013/07/pixta_10820360_S-452x510.jpg)

![☆男の子の叱り方がわかりません[2016/5/24]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2013/07/pixta_17369122_S-556x510.jpg)

![★「学資保険」には、どんなメリットがあるの?[2016/5/25]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/05/1daa5fa8ac6dd7c824f1ee98e3ff0ed9.jpg)

![★子どもの連れ去りの危険信号をキャッチする方法[2016/5/24]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/05/f60c0e950c3efac111ab0d33cb27e72f.jpg)

![★親野智可等の「ママも小学1年生」第4回[2016/5/23]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2014/05/pixta_13951612_S-434x510.jpg)

![☆やってはいけない叱り方ってあるの?[2016/5/20]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/05/ef2743d442c1bef5a36060970908507d.jpg)

![☆男の子におすすめのお手伝いって?[2016/5/20]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2013/07/pixta_19891430_S.jpg)

![☆男の子って、友だちとケンカばかり![2016/5/19]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2013/07/pixta_15616062_S.jpg)

![☆本気で叱った後は、どうフォローすればいい?[2016/5/19]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/05/0a1e57355f3a8ec4a909a08573f643a4-426x510.jpg)

![☆「また叱っちゃった」と自己嫌悪、どうすればいい?[2016/5/18]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/05/eccb3142110d5d4937e93582729c7841.jpg)

![☆男の子が落ち着きがないのはなぜ?[2016/5/17]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2013/06/pixta_11276064_S-426x510.jpg)

![☆男の子が飽きっぽいのはどうして?[2016/5/18]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2013/06/pixta_16964622_S.jpg)

![☆男の子って、お風呂に入らなくても平気?[2016/5/16]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2013/06/pixta_12868844_S-426x510.jpg)

![★鉛筆やマジック、クレヨンの汚れを落とすには?[2016/5/13]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/05/0513-640x510.jpg)

![★汚れた体操着や給食エプロンが簡単にキレイに![2016/5/12]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/05/0512-640x510.jpg)